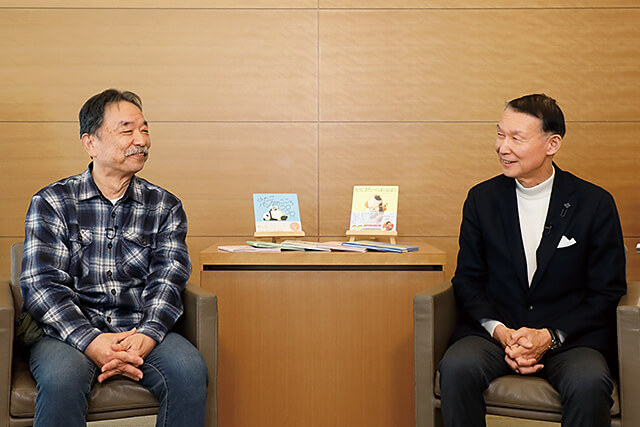

知事対談

イラストレーター・絵本作家

はせがわゆうじ

和歌山県知事

岸本周平

はみ出すことを恐れない。

そして他人の靴を履く。

“はみ出す”こともなく、優等生的なレールに乗ってきた。今までの欠けている部分を補う教育から心揺さぶられる絵本の向こうに見える、人を思いやる気持ちと、長所を伸ばす教育へ。

PROFILE

- はせがわ ゆうじ

-

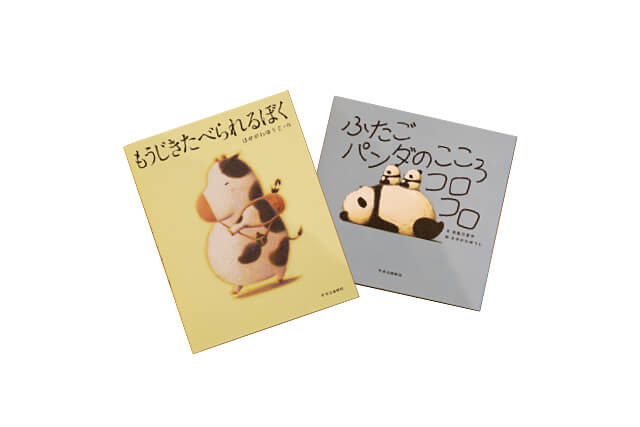

1958年生まれ。愛知県名古屋市出身。名古屋芸術大学卒後デザイン会社勤務を経てイラストレーターに。 パンダのキャラクター「ぱんだもん」の作者。2022年、中央公論新社から発行された「もうじきたべられるぼく」は、発行部数27万部を突破。第7回未来屋えほん大賞受賞。

岸本知事(以下岸本)● はせがわさんは有名なイラストレーターで、絵本作家としても多くの作品を出されていますが、双子のパンダのシリーズを3冊描かれています。パンダの聖地を目指す和歌山としてはそんなご縁もあり、昨年は熊野白浜リゾート空港のポスターを描いていただきました。また“もうじきたべられるぼく”という絵本が、27万部を超えるベストセラーになっています。私も去年、本屋さんで平積みされているその本をたまたま見つけ、タイトルとリュックサックに傘をさして水筒をもっているかわいい絵に惹かれて購入しました。世の中では食育に繋がる絵本という評価もありますが、私は全く違う読み方をしたんですね。この牛さんはもうじき食べられてしまう、食べられる前に自分を産んでくれたお母さんに会いに出かけるわけです。そしてその時、お母さんが幸せそうに自分の弟や妹たちと牧場にいる姿を見て、自分がこれから食べられることを知らせるのは申し訳ないと思い、結局会わずに帰るんですね。私は数年前に母親を亡くしたのですが、これは私にとって、その様子が自分と母親との関係に重なるように感じました。

はせがわゆうじ(はせがわ)● そうですね、私も母親に対する気持ちは割と似たようなところがありますが、この絵本を描いた時は母という存在をそれほど意識していなくて。自分が過酷な状態にある時に、自分よりも大事にしたい人の存在というか、自分の存在が優先順位の一番上じゃないということを表現したいと思いました。それがたまたま母だったという感じなのですが、そんな思いの絵本になりました。

岸本● まさに絵本では、自分が食べられてしまうという事実を母やきょうだいに知らせたくない。それを知らせると悲しむだろうからって、相手を思いやる優しさみたいなものを感じました。それは自分より大切な人がいるから生まれる優しさなんですね。また母と息子って喧嘩をするものですが、私の母は60を超えた私に「周平、ちゃんと晩ご飯食べてるか」と言ってたんですよ?(笑)。カチンときますが、母にとって私はずっとこどもなんで、ご飯を食べているか心配なんですね。私は国会議員時代、真夏のカンカン照りの日でも、街頭演説をしていたのですが、そんな時「周平、外では麦わら帽子を被んなあよ」って言うわけです。でも、つい反抗してしまうんですね。母が亡くなってから、あまりにも暑いある日、帽子を被ったのですが、それが非常に楽でして。以来、夏の街頭演説では麦わら帽子を被るのですが、その都度、母を思い出すんですね。母が生きている間に言うことを聞いて、被っておけば良かったなと悔やんでいます。「ありがとう」も言えずじまいです。母が亡くなって時間が経つのですが、悲しみは深くなります。会ってお礼を言いたいです。

はせがわ● 私の母も、もう亡くなっていますが、母が入院していた時、日に一度は顔を出すようにしていたのですが、行くと必ず「こんなところに来なくていいから、早く帰って仕事しろ」って言うんですよ。でも他の家族からの話では、私が行くとすごく喜んでいると聞くのですが、直接会うと「もうさっさと帰れ」って言う母でした。

岸本● そんなものですよね。はせがわさんはこれまでたくさんの絵本を描かれていますが、読者層はどのように設定しているのですか。

はせがわ● 絵本の出版では対象年齢を最初に決めるのが基本ですが、決めきれない時もあります。ただ私としては、こどもだけを視野に入れているわけではなく、お年寄りまですべての方に届くようにという思いがいつもあります。とはいえ、本当に一番伝えたい年齢層を考えると、中学生や高校生という多感なこどもたちかなと思っています。

岸本● とても心が痛むのですが、去年の統計で小中高生の自死数が史上最悪でした。実は、和歌山県はいわゆる自殺率でいうとワーストの部分に入るのですが、その統計にはこどもが含まれています。はせがわさんの絵本を見て、中高生が自死から逃れられるようになるといいですね。

はせがわ● それは本当に一番ぐらいの目標です。絵本の出版は、本当に大変で手間のかかる作業ですが、もしひとりでも救えるのであれば、出版する価値は十分あるかと思います。

和歌山県知事 岸本周平

“はみ出て”もいい長所を伸ばす教育へ

岸本● はせがわさんは名古屋芸術大学を卒業後、イラストレーターになり絵本作家となったわけですが、自分で絵が好きだと思ったのはいつ頃ですか?

はせがわ● 小さい頃から少しおっとりとしていたのか、苦手なことが多くて(笑)。でも小学校一年生ぐらいから絵だけは「すごいね」と言われました。それでちょっと調子に乗ったのだと思いますが、とにかく絵を描くことが好きで、真っ白なチラシの裏にいつも絵を描いてました。

岸本● 昭和の教育では、テストで良い点を取らなきゃいけないし、得意科目も不得意科目もすべての学科をやらなきゃいけなかったのですが、私はそれが良くないと思っています。「好きこそものの上手なれ」と言われているように、それは絵でもいいし、歌やスポーツ、もちろん算数でも何でもいいと思うんです。これからは、自分の得意な科目や好きな事を伸ばす教育ですね、そういう長所を伸ばす教育を重視してはどうかと思っています。

はせがわ● そうですね。現在は欠けている部分を補うような教育になっている気がします。しかし、こどもというのは、欠けている部分がある反面、絶対どこかが飛び出しているはずなんです。だから、欠けている部分を補うよりも、飛び出ている部分を引っ張るような教育をしてほしいと思います。

岸本● 日本の学校は生徒をしばり過ぎます。我々の年代ですと、体育の授業で整列するために「前へならえ」をしていました。でも前にならっていると、“スティーブ・ジョブズ”は生まれないわけです。これからの教育は“はみ出る”ということを、応援するべきなんですよね。

はせがわ● みんな“はみ出して”ほしいですよね。美術系の立場で言うと、フランスの美術の学生は、美術館の出入りは自由なんです。また、家で描いた作品を大学に持って行って評価してもらうなど、試験も含めて全体にすごく大らかで、フランスの大学では、学生たちの才能を見極めようとしているように見えました。一方、日本の教育は美術に限らず、少し先の準備にばかり追い立てられて、何かの準備をずっとしているような気がします。そうではなくて、その時を生きている、生きていることが楽しいって思えるような学校生活にならないかなと思います。

岸本● 私たちの頃は中学受験などありませんでした。でも今は、小学生でも一部の子は中学受験のために、中学生は高校受験のためにすごいエネルギーを使っています。私はアメリカの大学と日本の大学で教えていたことがありますが、アメリカの大学は日本のような入学試験がなく、面接と小論文と内申書だけで、無駄な受験勉強をしなくていいんですね。だから、入学した後、みんな元気でくたびれていないのですが、日本の大学生は受験を終えた入学直後にはくたびれ果てているんです。

はせがわ● 野球などでスキルの高い子は、特待生みたいなコースがありますよね。でもスポーツだけじゃなく、あらゆる分野でそういうのがあればいいと思います。例えば、物理の特待生コースや、料理の特待生コースなど、本当に好きなことをとことんやれるという制度みたいなものを、中学ぐらいから作ってもいいんじゃないかなと思いますね。

岸本● 普通科をやめて工業やデザイン、商業や農業といった専門課程を増やす方が、これからの時代には合っているかもしれません。県立高校って未だに校則があって、髪の毛は染めたらダメとかピアスはあかんとか、またアルバイトも原則禁止の学校があり、おかしいです。私が中学で生徒会長をやっていた時、坊主頭廃止運動をやりました。先生たちと半年交渉して、廃止できたのですが、これは先生方がすごく立派で、私たち生徒に向き合ってくれた結果です。今の高校生も自分たちで校則廃止運動をしてほしいし、過剰な規制で苦しむこどもたちを何とかしなきゃいけないとも思います。

はせがわ● 日本は「美術や音楽の授業の時間を、数学にあててくれ」という受験に熱心な家庭もあるらしいですよ。そんな話を聞くと、クリエイターとしては悲しいですね。絵を描くのが好きなこどもは、授業の半分ぐらいが美術でも面白いと思いますね。

イラストレーター・絵本作家 はせがわゆうじ氏

相手の心を思いやる“他人の靴を履く”とは

岸本● 生きづらさを感じるこどもたちも含めた読者の皆さんに対して、はせがわさんはこれまでこういう絵本を描かれてきたわけですが、これからはどんな絵本を描いていきたいと考えられてますか。

はせがわ● この“もうじきたべられるぼく”が思いがけず大きな反響をいただいたのですが、できることであればやっぱり“いじめ”の問題に役に立つようなものを作りたいと思います。“いじめる側”のこどもに対して、いじめに至るまでの間にその本を読めば、何かがちょっと変わるかもしれないっていうものを作れたらいいかなって思っています。

岸本● 現在は“いじめられてるこどもたち”に対して行う、いろんなアドバイスが多いのですが、そうではなく、はせがわさんはむしろ、いじめる側のこどもに働きかけたいということなんですね。

はせがわ● あまりうまくは言えないんですが、いじめる側の子が自分の行動によって、相手が“どう思うのか”というのを慮れるようになってもらえるような、そういうものを作りたいと思います。

岸本● 口で言うのは簡単ですが、相手の気持ちになることはとても難しいことです。イギリスのことわざで、相手の立場になって物事を考えるということを「他人の靴を履く」(Put yourself in someone's shoes.)と表現するそうなんですね。他人の靴を履くためには、まず自分の靴を脱ぐ必要があります。そして、他人の靴というのは大きかったり小さかったりするので、自分には合わない。でも他人の靴を履いて初めて相手のことが“わかる”あるいは“わかるようになりなさい”という意味なんです。

はせがわ● 今のネタいいですね。“他人の靴を履く”。今後の絵本のネタにさせていただきます。(笑)

岸本● そういう絵本が発行されることを楽しみに期待して待っています。今日は本当に長い時間ありがとうございました。