和歌山の企業、(一財)雑賀技術研究所が開発した外観選別装置 Rakuda(ラクダ)。手作業での目視選別の負担を減少し、選別時間の短縮にも繋がったという。

スマート農業で

人手不足に対応

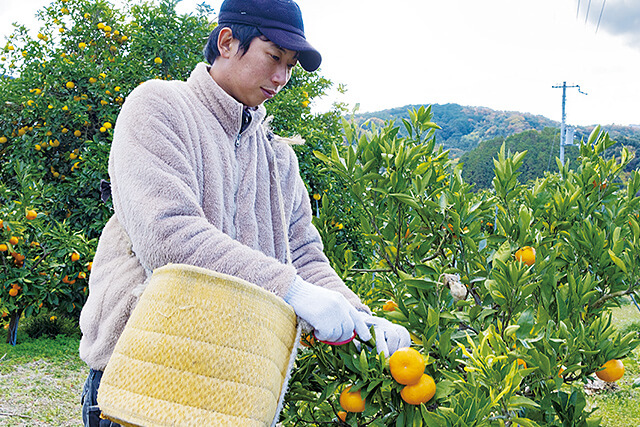

若きみかん農家たちの挑戦

450年以上にもなるみかん栽培の歴史を持つ和歌山県。初代紀州藩主徳川頼宣が、有田・下津地域にみかんの栽培を奨励し保護したのが商業栽培における始まりとされ、今では20年連続日本一の生産量を誇っている。産地の一つ有田川町では、若手農家たちが農業団体“むちころふぁーむ”を立ち上げ、人手不足という課題に向き合っている。代表の小川祐司さんは農業を始めて14年目の34歳。「繁忙期であるみかんの収穫時期はアルバイトを雇うのですが、人手不足はみかん農家の多くに共通する課題です。そのため、複数の個人事業主により立ち上げた当団体では、団体内における人材や仕事のシェアをしています」。

むちころふぁーむ代表の小川さん。

それでも収穫が始まる10月から4ヶ月ほどは、休みがないほど忙しい。そこで積極的に導入するのが“スマート農業”だ。「共同倉庫に、みかんの目視選別をサポートする機械“Rakuda”を2年前から導入しています。そのおかげで傷の大小や水腐りなど果実の状態を見極めるのに必要だった人員を削減することができました。また、防除等のために行う農薬散布で使用されるスプリンクラーの設置には1haにつき1千万円以上が必要で、買い替えが数十年先だとしても厳しいかもしれない。そこで注目しているのがドローンです。産地全体において、今はまだ利用件数は少ないですが、スマート農業には欠かせない要素になると思い、当団体では、ドローンの機種や用途ごとに異なる操縦資格を分担して取得することを考えています。それは自分たちの畑だけのためではなく、今後地域で拡大するドローン需要に対応するためです」。

歴史ある産業の未来を見据え、若い農家たちの挑戦はこれからも続く。

現在は一部の園地を企業に委託し、ドローンによる農薬散布を行っている。