楽器「炭琴」は、江戸時代から紀州備長炭の里として知られる田辺市秋津川地区にある「紀州備長炭記念公園」内で炭焼き職人が焼いた炭を利用して作られる。

well-being 和歌山

【炭琴】

みんなが健康的で幸せな状態であるウェルビーイングは、

豊かな自然と温暖な気候に恵まれた和歌山そのもの。

そんな和歌山で生まれた“ウェルビーイング”をご紹介。

紀州備長炭で作られた

楽器・炭琴は地域の宝

紀州備長炭の魅力を広めるため

楽器「炭琴」を奏でる

紀州備長炭の産地のひとつ、田辺市で生まれた「炭琴」。紀州備長炭の特徴である鋼鉄のような硬さを生かし、金属のような澄んだ音を響かせる打楽器だ。考案したのは、亡くなった現在も地域住民から愛される木下伊吉さん。1987(昭和62)年、炭焼き職人の提案のもと、田辺市立秋津川中学校と連携し、試行錯誤の末に炭琴第1号ができた。1994(平成6)年に地元の主婦が中心となって「秋津川炭琴サークル」を結成。道の駅「紀州備長炭記念公園」を拠点に県内のイベントに参加するなど、炭琴の魅力を広める活動を続けている。

紀州備長炭で作られた炭琴。道の駅「紀州備長炭記念公園」とJR紀伊田辺駅で触れられる。

炭琴に欠かせない炭を提供してくれるのは、地域の炭焼き職人だ。窯出しされた備長炭の中から特に優れた音色のする炭を選別する。炭琴サークル代表の北川佳子さんは、「炭琴は一つひとつ形や太さが異なる炭を丁寧に選び、調律して制作します。温度や湿度ですぐに音が変わってしまう繊細さを持つ楽器です」と話す。今では、紀州備長炭の産地の象徴的存在として注目を浴び、大阪・関西万博のステージにも立った。地元の誇りである炭に触れ、音を心に刻む活動がこれからも大きく広がることが期待される。

炭琴の誕生にも深く関わる秋津川中学校の元音楽の先生から指導を受けて毎週練習している。

大阪・関西万博にも田辺市の代表として炭琴サークルが出展。紀州備長炭の新たな可能性を魅せた。

地域で守り継がれる

ウバメガシの林と炭琴

紀州備長炭の代表的な産地「みなべ・田辺地域」は、日本有数の梅の産地としても知られる。この地域には、ウバメガシの林「薪炭林」を維持し、山全体を梅林にしないという慣習がある。炭焼き職人が択伐を行うことで、薪炭林を保全し、ひいては土砂崩れなどで山が荒れるのを防ぎ、紀州備長炭と高品質な梅を生産してきた。整備された薪炭林があるからこそ、生物多様性や美しい景観は保たれ、持続可能な農林業が成り立っている。

育まれてきた自然や農文化が生み出す音色を「地域の宝として次世代へ受け継ぎ守っていきます」と北川さんは話す。

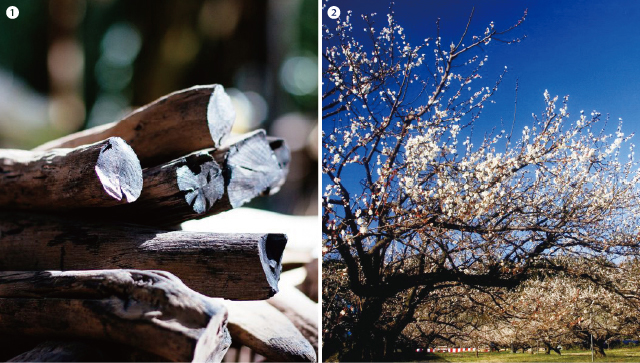

➀紀州備長炭は、ウバメガシなどを原料に作られる硬くて良質な白炭で、料理の加熱・焼き物に最適の材料。

➁「みなべ・田辺の梅システム」は、梅林と薪炭林、人々の暮らしが一体となった持続可能な農業システムだ。