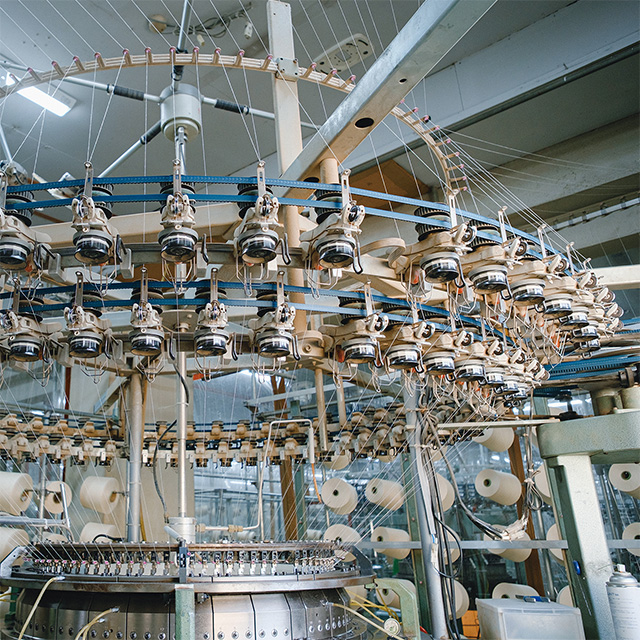

円形に編み針が配置された「丸編み機」は各企業で独自の進化を遂げる。職人の経験が生きる環境設定マニュアルと日々のメンテナンスで大切に使う。

和歌山ニット

商品企画から

製品作りまで一気通貫

顧客ファーストで

全国シェア1位の産地へ

和歌山のニット産業は江戸時代後期、紀州藩が足袋生産を奨励したことから始まる。足袋の生地には綿花を起毛させた「紋羽織り」生地が使用されていたが、改良を重ね、「紀州フランネル(紀州ネル)」と呼ばれる新たな起毛繊維生地へと進化をしていく。その後、丸編み機によって編まれる丸編みニット(メリヤス)が主流となり、現在の『和歌山ニット』へと発展し、和歌山市を中心とした産地内で広がっていった。

「洋服は完成品ですが、我々はそのパーツとなる生地を作っています。『和歌山ニット』は安心して素肌に身につけられる“柔らかさ”“伸縮性”“軽さ”といった風合いが特徴です」と語るのは、和歌山ニット工業組合の理事長・山下智広さん。その生地は国内外の顧客に選ばれ続け、全国シェア1位を誇る。

「分業制の産地だが枠組みを超えたブランド作りや情報発信にも力を入れる」と熱意を見せる山下さん。

『和歌山ニット』は、スイス製の丸編み機を導入したことにはじまり、その歴史は100年以上。外国製の機械であったため、当初は使い方も手探りであったが、職人たちが粘り強く生地の製造を追求、その技術は現在へと受け継がれている。

「この世界ではトレンドは変わり続け、求められる生地は常に変化します。クライアントからのオーダーに応える生地を編みだすためには、抽象的な注文も具体化していく技術が必要。ボタンひとつで生地ができるのではなく、糸の太さや編み機のスピードで全く異なった生地が編みあがります」。そこには、試行錯誤を繰り返しながら編んでいく職人たちのこだわりがあった。

世界中に顧客を持つ

丸編みニットの聖地

独自開発生地で

服作りのプロを支える

歴史が長く、伝統を持つ産地であることは、産地内の機械にも現れる。約100年前に製造されたヴィンテージマシンなど、全国でここにしか残らない機械から最新機まで稼働しているのは大きな特徴だ。機械によって風合いも特徴も違う生地が生まれる。古い機械は念入りな手入れが必要で、設計書も手書き、新規生地生産のためのプログラム考案も一苦労だという。しかし、職人が代々継承する設計書を元に工夫し、その機械からしか生み出せない生地を製造し続けている。

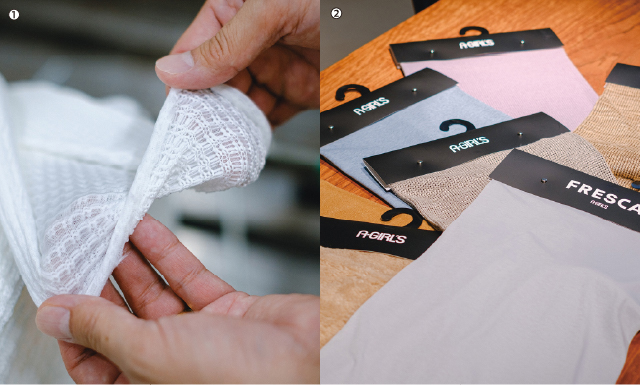

➀柔らかく肌触りが良い生地に仕上がる加工技術も国内外から評価されている。➁編み機の改造や、糸の開発、染色方法の考案等、技術のアップデートで、多様性が求められる時代となったファッション界のニーズに答える。

国内随一の集積地として高いシェアを維持し、活気が途切れないのは、たゆまぬ努力と顧客ファーストを続けてきた結果だ。近年では“どこで誰が作っている”といったストーリー性にも注目が集まっている。「大量生産大量消費の時代から付加価値を重視する時代へと変わる中で、いつまでも着続けてもらえる製品を作っていきたい」と山下さんは語る。今後は、持続可能な社会への貢献に向け、地球環境に負荷をかけない新素材の開発にも着手する。『和歌山ニット』の未来へ向けた挑戦は広がり続けている。

大阪・関西万博の関西パビリオン和歌山ゾーンでは、スタッフユニフォームを担当。未来の繊維といわれる人工のタンパク質から生み出された生地「ブリュード・プロテイン」を使用し、和歌山ニットの持ち味が生きるゆったりシルエットデザインのセットアップを制作した。