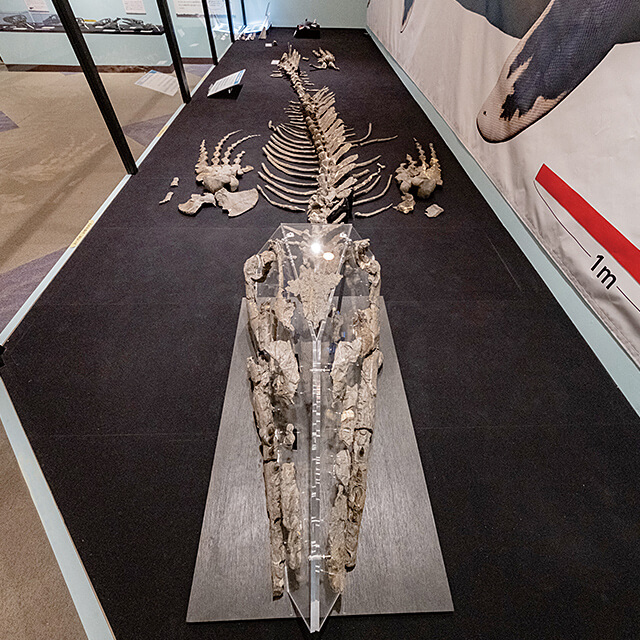

約7200万年前の地層から見つかった、全身約6mのワカヤマソウリュウの化石。これまでモササウルス類は30属80種類以上の化石が発見されているが、尾部を除くほぼ全身が残っている標本は世界的にも貴重。頭骨を見ると眼窩付近が左右に広がっており、両目を使って物を立体的に見ることができたのではといわれている。

well-being 和歌山

【ワカヤマソウリュウ】

みんなが健康的で幸せな状態であるウェルビーイングは、

豊かな自然と温暖な気候に恵まれた和歌山そのもの。

そんな和歌山で生まれた“ウェルビーイング”をご紹介。

ワカヤマソウリュウで

地域の魅力を発信。

独自の特徴が続々

ワカヤマソウリュウで

白亜紀後期、“海の王者”に君臨していたとされる大型爬(は)虫類“モササウルス”。2006年に有田川町鳥屋城(とやじょう)山で発掘されたその化石が、モササウルス類の新属新種であることが判明し、和歌山県立自然博物館では昨年12月、学名をメガプテリギウス・ワカヤマエンシス、通称を“ワカヤマソウリュウ(和歌山滄竜)”として発表した。「調査段階で大腿骨周辺が繋がって発見されたことから、全身骨格産出の可能性も含めて本格調査を開始しました」と語るのは同館の学芸課長で、発見当時から発掘やクリーニングを手がけてきた小原正顕さん。

化石の発掘には苦労したと話す小原さん。道の整備から始まり、硬い岩盤を重機で叩き、割れて発掘された骨格に番号を振り…。クリーニング方法も試行錯誤し、発見から約10年をかけて全身の骨格が明らかになったという。

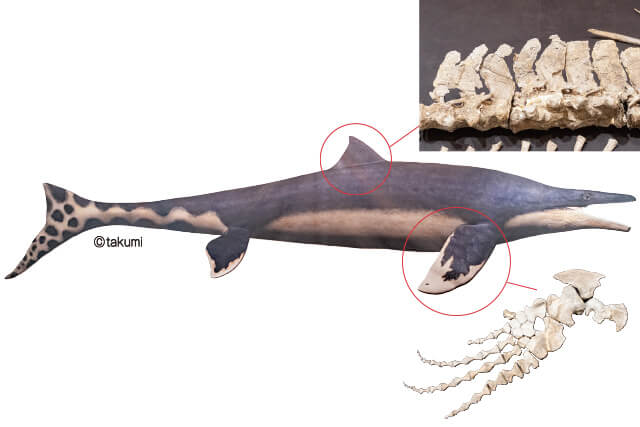

「モササウルス類としてはアジア初の全身骨格化石となるワカヤマソウリュウ。頭骨や大きな脚ヒレ、背ビレが存在した可能性を示す椎骨の棘(きょく)突起の傾きなど、他のモササウルスとは異なる特徴が多数あることに驚きました」とも語る。それらの特徴は、従来のモササウルス類の泳ぎ方や形状などの定説をくつがえすほどのユニークさだという。有名な映画にも登場し、多くのファンから注目されるモササウルス。「今後は実物大の全身復元骨格模型の巡回展示などをして、和歌山の宝、日本の宝として、ワカヤマソウリュウをPRしていきたい」と小原さんは話す。

上側 脊柱を支える椎骨の棘突起の一部が前方へ曲がっていることから、この個体には背ビレがあった可能性が高く、モササウルスでは初めての特徴である。

下側 ワカヤマソウリュウの脚ヒレは頭骨よりも長く、前脚ヒレはブレーキや左右方向転換の他に、前進するための推進力を得る役割を担っていたと推定される。

観光や教育分野で

模型などを広く活用

ワカヤマソウリュウの発掘現場である有田川町を発信するため、同町観光協会は恐竜研究家で絵本作家のヒサクニヒコさんのデザインによるロゴマークを作成。町内事業者にも呼びかけ、様々な関連商品が発売されている。さらに、同町は古生物学者の荻野慎諧さんを地域プロジェクトマネージャーに採用し、3Dプリンターを用いてワカヤマソウリュウの原寸模型を制作するなど、町おこしに取り組んでいる。世界でも稀なワカヤマソウリュウが、町の人々の誇りになればと、期待している。

ワカヤマソウリュウのロゴマーク。背中の模様にはWAKAYAMAの文字が隠されている。

有田川町ではお土産に使用するなど、町おこしに活用している。