大阪・関西万博 和歌山ゾーン

“和歌山百景”を築く

文化と伝統技術

祈りでもある絵とき説法

【絵巻物「道成寺縁起」】

和歌山県に現存する最古の寺院といわれる道成寺。道成寺の代名詞ともいえるのが、安珍清姫の悲恋物語の絵とき説法だ。驚くことに500年前から途切れることなく続けられ、今では年間2000回以上も行われている。「文字が読めない時代に、物語を伝えるツールだった絵巻物。長年使われ引退した絵巻の写本が8組もあり、当寺の大黒柱だと思っています。テレビなどがない時代、人々にとって絵とき説法は最高のエンターテインメントだったのでしょう。奈良や京都の都から、牟婁の湯(白浜温泉)や熊野三山、西国三十三所巡りのため多くの旅人が立ち寄られたのでは」と語るのは道成寺院主(いんじゅ)の小野俊成さん。

実は、絵巻にはもう一つ意味があるという。「熊野権現が安珍に、観音様が清姫に姿を変えたと絵巻に書かれていて、絵とき説法は『聴衆に神様と仏様のご加護があるように』という祈りでもあります」とも語る。「県の依頼で万博で数回、日本語版・英語版の絵とき説法をしますので、多くの方にお越しいただければと思います」。

技術の継承が文化を守る

【紀州漆器】

日本三大漆器の一つである紀州漆器。僧侶たちが寺で使用する膳や椀などの根来塗が大きな影響を与えたといわれ、江戸時代以降は庶民の日用品として親しまれてきた。

「長く使うことで、表面の朱塗りの所々から下塗りの黒漆が現れ、それが朱と黒の文様となるなど、この製造工程ならではの趣が感じられます。段々しっとりとした感触になっていくのも魅力です」と語るのは田倉漆芸代表取締役の田倉裕璽さん。また、「漆器に絵をつけたり、加飾として糸を貼り付けたりして、現代の嗜好に添うようにしています」と語り、技術を継承しながらも他にはないモノを作り続けている。

万博では高さ4mの映像タワー“トーテム”の筐体(きょうたい)を漆器で培った吹き付け塗装の技術で仕上げている。「ここまで大きいものをムラ無く塗り、均一に乾燥させることは非常に難しかったです。厚く塗らないことで透明がかった朱色に見えるようにしています。万博を訪れた国内外の多くの方に紀州漆器の魅力を知ってもらいたいです」。

電話/073-482-1401 HPはこちら

地域の歴史や記憶をともに守る

【お身代わり仏像】

「15年前、視覚に障害がある方にも博物館を訪れ、文化財を手に取って感じてもらいたいと新たな試みを始めました。県立和歌山工業高等学校の協力のもと、3Dプリンターを用いて文化財の造形を行った後、和歌山大学の学生さんに着色を手伝ってもらい生まれたのが“さわれるレプリカ”です」と説明してくれたのは、和歌山県立博物館の学芸課長、坂本亮太さん。ちょうどその頃、県内各地の集落で、無人の寺社や祠に安置されていた仏像の盗難被害が多発。幾世代にもわたり祈りを捧げてきた住民が不安に思い、博物館での保管を依頼。とはいえ、地元に何もないのも寂しい。それならばと、2012年以降、実物は博物館で安全に保管し、複製したさわれるレプリカを“お身代わり仏像”として地域に奉納することで、文化財保護と信仰の継承の両立を目指したのだという。

「博物館だけでなく、地域、学校など人々の思いが重なり合って生まれたお身代わり仏像。万博ではそれらを展示するので、実際にふれて感じてみてください」。

電話/ 073-436-8670 HPはこちら

技を磨き 美術価値の向上へ

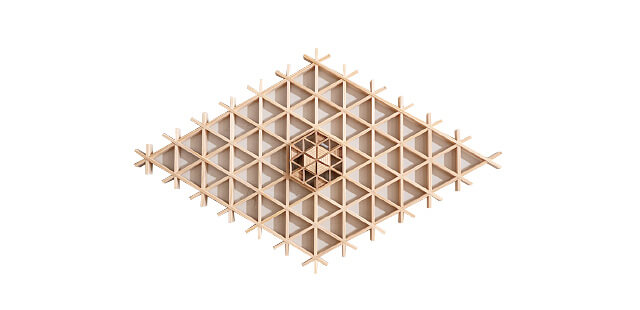

【紀州高野組子細工】

組子細工とは、釘を使わず、細かく割った木を手作業で組み立て、幾何学紋様を編み出す日本独自の装飾技法のことで、民家の建具などに使われてきた。江戸時代、高野山の寺院復興のために組子職人が京都から招かれたことから、高野山麓で高野六木を使った“紀州高野組子細工”が育まれたという。

「父の後を継いでからは、伝統文化を継承していくため技術を磨いてきました」と語るのは、池田清吉建具の2代目池田秀孝(号・秀峯)さん。時代を超えて、紀州高野組子細工を美術品として価値を高めるため、三本の木材を組み合わせて正三角形を作る技法や幾何学紋様だけでなく、風景や文字なども描く独自の技法を編み出し、発展させてきた。どの作品も緻密であるが、驚く事に思い描いた構図を下絵することなく組み立てているという。「最近は、木地の着色にも挑戦しています。万博では展示什器の装飾を行いました。紀州高野組子細工で今までにない宇宙感を表現できれば」と池田さんは挑戦を続けている。

電話/ 0736-32-0927 HPはこちら