「地元で作った原料で和紙を作り、時代にあった製品を作ることで、技術の継承と集落の活性化に繋げたい」と津田さん。

Wakayama移住定住ヒストリー

紙漉きの郷で

伝統技術を継承し

未来へ繋ぐ

西細川地域おこし協力隊 ● 津田 睦子さん

弘法大師空海が紙漉きの技法を伝えたことが始まりとされる“高野紙”。鎌倉時代初期には、高野山の麓にある“高野紙十郷”と呼ばれる里で漉かれた和紙が、経典や写経用の紙に使用され、高野山の寺院を支えてきた。時代の変化とともに、障子紙や傘紙として重宝されてきたものの、徐々に需要が減り、平成に入ると後継者が途絶えてしまうことに。そんな中「伝統の紙漉きで地域を元気にしたい」と声を上げたのが、高野町西細川地区に移住した津田睦子さんだ。

「もうすぐ細川八坂神社近くに、新しい活動拠点を開く予定です」と津田さん。

津田さんは橋本市出身。高校卒業後、大阪の大学に進み、卒業後はグラフィックデザイナーとなり、和雑貨を取り扱うショップを経営していた。多忙な日々を送っていた矢先、母親の介護で大阪と和歌山を行き来する生活になり、2021年にUターンを決意。「この時、地元に紙漉きの文化があることを知って、興味を持ちました。タイミングよく、地域おこし協力隊の募集があったので、技術を継承するだけでなく、この地域の産業として紙漉きを発展させたいという熱い気持ちで応募しました」。

毎月第一日曜日には高野山観光情報センターで紙漉きのワークショップを行っている。

和紙づくりを行う仲間たち。「集まってワイワイとおしゃべりするのも楽しみです」

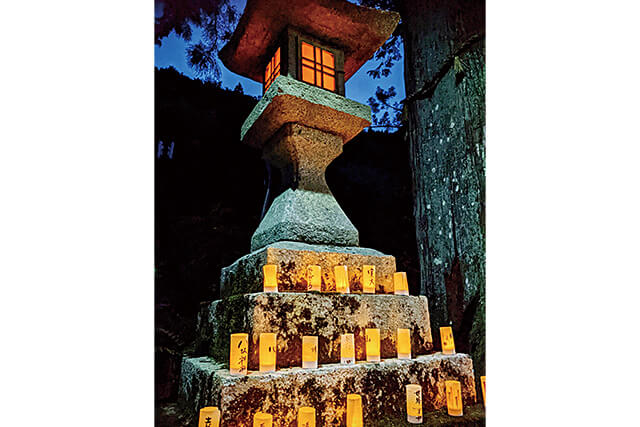

任命後、まず行ったのが“ほそかわ通信”の発行だ。高野紙の歴史や地域の名所紹介、イベント告知など、執筆、デザイン、写真撮影と前職のスキルをフル活用して取り組んだ。また、リースなどアイテムの制作にも着手。様々な活動を展開するうちに、近隣に住む方も集まるようになり、自然と和紙作りのコミュニティができた。「高野紙の伝承だけではなく、この集落を存続させて皆がここに住むことを誇りに思えるようにしたい」という思いを募らせ、2022年には細川八坂神社で“和紙あかり”というイベントを開催。訪れた人の願いごとなどが書かれた約700個の行燈が境内を埋め尽くした。「時代に合った商品を作り販路を広げ、高野紙を未来へと繋げていきたい。そして、他の地域とも連携して地元の経済を支えていきたい」と想いを語ってくれた。

細川八坂神社の「七夕まつり」には、30軒ほどの集落である細川地区に、県内外から200人もの人が集まった。

エディブルフラワーとしても人気の「とろろあおい」を自家栽培。根の部分は、繊維を攪拌(かくはん)するネリという役割で、和紙作りには欠かせない原料だ。

高野紙ができるまで

和紙の原料「楮」を収穫し、長さを揃え束ねて大釜で蒸す。楮の質により仕上がりの色や質感が変化する。

黒皮を剥き、白皮の部分を残し木炭やソーダ灰で煮たもの。叩いて紙料に仕上げていく。

ネリと共に漉き舟に入れる。水に溶かしながら縦横に揺らし、厚さを均等に。天日に干し乾くと完成だ。

和紙として利用するだけでなく、うちわやリース、真田紐を使ったサコッシュといった流行のアイテムも展開。

住所/高野町細川893

電話/0736-20-9010