熊楠の視線

KUMAGUSU'S COSMOS

植物分類学の夜明け

KUMAGUSU'S COSMOS

日本の植物分類学における

南方熊楠と牧野富太郎の交流

植物学や菌類、変形菌の研究者であり、民俗学や自然保護の分野において先駆者的な存在であった南方熊楠。そして、ほぼ同時期に活躍していたのが“日本の植物学の父”と称される牧野富太郎だ。「二人にはたくさんの共通点がありました。生家が酒蔵だったり、絵や語学に堪能だったり。最も重要な点は、二人とも実際に植物を収集し、数多くの植物の標本を残したことです」と話すのは、南方熊楠顕彰館・学術研究員の土永(どえい)知子さん。「彼らの残した標本が、日本の植物分類学の礎となったのは間違いありません」。

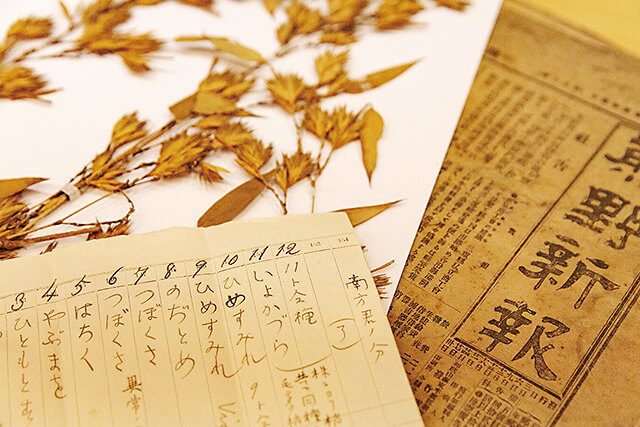

明治36年(1903年)9月27日付けの地元紙「熊野新報」に包まれた状態で保存されているハチクの花。

熊楠は知人を通じ、牧野に熊野で採集した植物の鑑定を依頼しており、その鑑定結果が熊楠の標本とともに同館の収蔵庫に保存されている。その中に、開花した竹の一種であるハチクが見つかった。竹は120年周期で一斉に花を咲かせるといわれているが、近年、各地で開花が見られているという。「標本が作られたのがちょうど120年前の明治36年で学説の周期と一致。熊楠の残した標本や記録が学説の信憑性を高め、今も植物学の進歩につながっています」と土永さん。

「熊楠からは“牧野氏“、富太郎からは“南方君“宛てにやりとりをしている。植物に関しては教え請う立場として富太郎を尊敬している熊楠の心情が見て取れます」と土永さん。熊楠はその後、研究対象の重きを隠花植物に移したが、研究対象でない高等植物だけで7000点の標本を持っていた。

二人はお互いにリスペクトしながらも、ライバルとして複雑な感情があったのだろうか。牧野が田辺を訪れたこともあったが、熊楠の住居のすぐ近くまで来ていながらも、直接会うことはなかったそうだ。

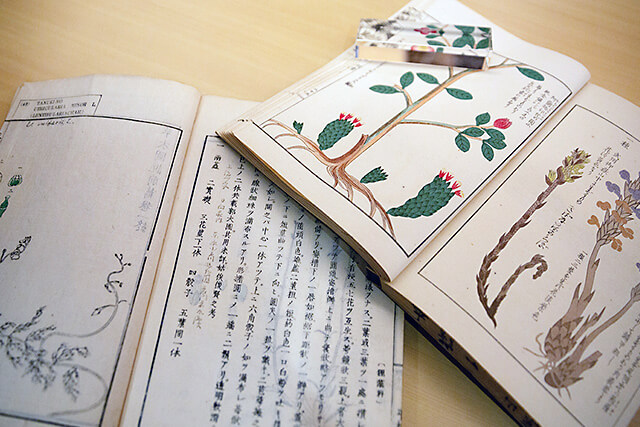

熊楠が所有していた、日本初の彩色植物図鑑「本草図譜」(南方熊楠顕彰館所蔵)。

熊楠にとって欠かせない道具であった胴乱や籠などの植物採集用具。

約25,000点に及ぶ貴重な資料を収蔵し、熊楠の生涯や業績を紹介する施設。隣接する南方熊楠邸では当時の様子が再現されており、熊楠の暮らしぶりを伺うことができる。夏期は特別企画展「こどものための図鑑2-クマグスさんとふしぎな動物たち」を開催(7月15日~9月18日)。

熊楠の業績を700点以上の遺品や遺稿で紹介。実際に顕微鏡で粘菌を見ることもできる。360度見渡せる屋上展望デッキもあり。夏期は、特別展「南方熊楠と牧野富太郎-ふたりの事ども-」を開催(7月1日~10月9日)。

- 南方熊楠 【みなかたくまぐす】

-

1867年、和歌山城下で生まれた熊楠。幼い頃から博物学に興味を示し、知人宅で借りた百科事典「和漢三才図会」を書き写し全105巻を完成させる。やがて上京し、大学予備門(現在の東京大学)に入学するも、考古遺物や生物標本の収集に明け暮れたため落第し、中退。その後14年間アメリカ、キューバ、イギリスなどへ遊学。10数か国語を理解したといわれている。帰国後は田辺市に定住し、生涯植物の採集・研究を続けた。