古道酵母で作られた日本酒と、古道酵母エキスを配合したコスメ。

熊野古道が誘う

SDGsの未来

古道から生まれた酵母が

つくり出す地方のかたち

2004年に世界遺産に登録された信仰の道、熊野古道の土壌から発見されたのが“古道酵母”だ。

「古道酵母は2004年に発見、2007年から分譲をはじめました」と語るのは、和歌山県工業技術センターの𠮷村侑子さん。野趣あふれる味が特徴の尾﨑酒造株式会社“熊野紀行”は、古道酵母の力強さが強調されている。さらに2020年、新しい古道酵母で醸されたのは数量限定酒“太平洋山廃純米無濾過生原酒”。最近のトレンドであるりんごっぽい吟醸香が特徴の日本酒に仕上がっているという。

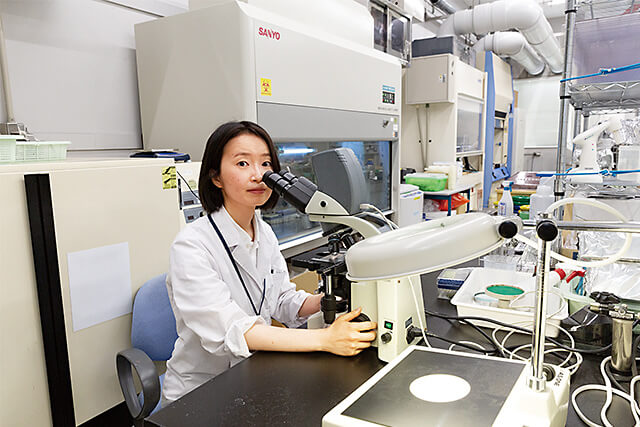

研究はトライアンドエラーの繰り返しだという和歌山県工業技術センターの𠮷村侑子さん。新しい古道酵母の開発研究は、全国食品関係試験研究場所長会総会において、令和4年度優良研究・指導業績表彰を受けた。

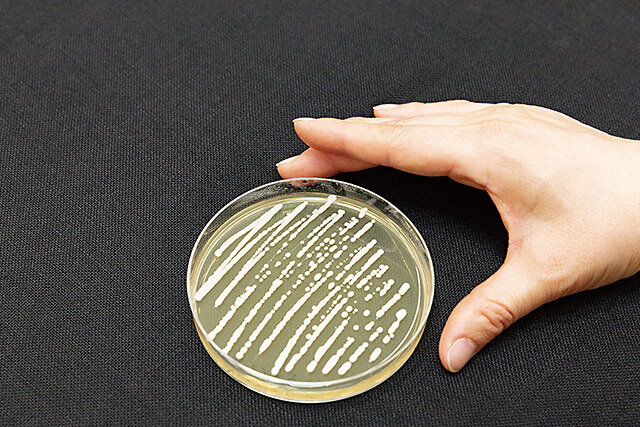

KODO.ec162株は、中辺路で見つけた古道酵母を親株に、遺伝子解析とスクリーニングを繰り返し、約150の候補株から選び出し生まれた。

古道酵母から抽出されたエキスを配合したコスメ“うららとかおる”の販売を開始したのは、白浜町の“株式会社ひととき”だ。代表取締役である塚田直一さんは「単なる酵母エキスではなく“熊野古道”で発見された酵母に野生の魅力を感じました」という。うららとかおるは、原材料のアップサイクルにも取り組んでいる。傷物となった南高梅や、未活用の椿の実、市鹿野地域に原生しているお茶の実などを利活用している。「SDGsの社会的な浸透で、自然環境や生態系との共生があらゆる事業で重要視されています。

古道酵母のうるおい成分を配合したナチュラルコスメ“うららとかおる”。製造工程で出る廃棄物も土壌に循環させるという徹底ぶり。株式会社ひととき/白浜町栄731-5。

自然由来原料のみで作られるナチュラルコスメの注目度も高まっており、展示会での評判も上々で、国内のみならず海外販売への準備も進めています。また、コスメツーリズムを体験できるオープンファクトリーを、地域の廃校を活用して実現できたらと夢は広がっています。

今、日本の山村エリアの高齢化と人口減少は深刻で、荒廃する里山も増えています。自然と地域との共生をテーマに、地域が持続可能となる価値を生みだせる企業こそが、現代に必要であると思います」。

時代に即し地域に根付いた経済活動から生まれる好循環、それが地方に必要なSDGsだ。

右が古道酵母で醸した純米酒の”熊野紀行”。左が新しい古道酵母(KODO.ec162株)で醸した山廃純米無濾過生原酒“太平洋”で年間500本の限定販売。尾﨑酒造株式会社/新宮市船町3-2-3。

聖地・熊野とSDGs

古より甦りの聖地として信仰を集めてきた熊野。聖地を繋ぐように参詣道が生まれ、“蟻の熊野詣”と称されるほど多くの人々が訪れた。

この地は他の霊場や聖地と異なり、身分の上下や老若男女の区別なく、誰でも受け入れた。これは真にジェンダーフリーであり、SDGsでいうところの平等の精神でもある。また小栗判官と照手姫の話になぞられているように、障害や病気がある方も受け入れてきた。古から続く熊野は“誰一人取り残さない”というSDGsのめざす世界そのものだといえる。

小栗判官が入浴したと伝わる湯峯温泉の壺湯。甦りの温泉である。

聖地熊野が一切かたちを変えずに存在し続けてきたわけではない。人々の信仰心の揺らぎや社会情勢にほんろうされたこともあったであろう。

参拝者が多ければ道は傷み、少なければ草木が生え、災害があれば道が歩けなくなる。それでも熊野が現在まで続いてきたのは、人々が熊野を大切にし崇拝してきたからだ。壊れた道を直し、石畳を積み直し、分かれ道には道標を建てた。それはまさしくSDGsの精神なのだ。

雨が降ると土砂が流れ歩きにくくなる。そうしたところは土留めを行い土を入れる。現在では道普請として体験することができる。