水質汚濁の防止について(水質関連法令概要・手続き等)

【お知らせ】

【縦覧中】

瀬戸内海環境保全特別措置法に係る許可申請 (ページ内リンク)

水質汚濁防止に関する事業者義務

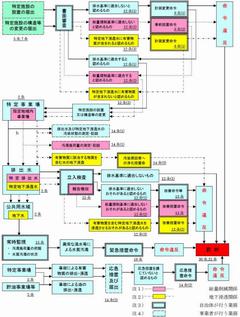

特定施設の設置・変更等に係る届出/許可申請

- 様式一覧:申請書ダウンロード

- 提出方法:事業場所管の各県立保健所衛生環境課(串本支所保健環境課)に、原則持参

- 提出部数:4部(正1、副3(提出者控え含む))

【注意】和歌山市内の事業場は和歌山市環境政策課に提出ください。

水質汚濁防止法、和歌山県公害防止条例(水質)の手続き

| 届出書等(様式リンク) | 届出が必要となる事例 | 提出期限等 |

|

特定施設設置届出書 ※小規模事業場:排水量50m3/日未満 かつ有害物質取扱いのない事業場。 (記載例からの作成も可能です) 特定施設変更届出書 様式:法第7条/条例第25条 |

工場の設備の更新、新設備の導入、 排水処理施設の改良、排水量の増減、 排水口の位置変更・増加、水質の改善 |

設置や変更の60日前 (実施の制限) |

| 有害物質貯蔵指定施設設置届出書 様式:法第5条第3項 |

有害物質貯蔵指定施設の導入、公共用水域に排出水が ない事業場が有害物質使用特定施設を導入 (有害物質に関しては下記参照) |

設置や変更の60日前 (実施の制限) |

| 氏名等変更届出書 様式:法第10条/条例第29条 |

社名・工場名変更、代表者の変更、代表者の住所変更 | 変更後30日以内 |

| 承継届出書 様式:法第11条/条例第30条第3項 |

事業譲渡、相続 | 承継後30日以内 |

| 特定施設使用廃止届出書 様式:法第10条/条例第29条 |

設備の使用廃止、更新(旧施設廃止) | 廃止後30日以内 |

|

汚濁負荷量測定手法届出書 様式:法第14条第3項 |

汚濁負荷量の測定方法が決まった時、方法等の変更 | 事業場稼動前または 手法を変更する前 |

| 事故時の措置の届出書 様式:法第14条の2 |

排水基準超過排水、貯油施設からの油、指定物質流出 により、人の健康や生活環境に係る被害のおそれが ある時 |

直ちに応急の措置を講じ、 その状況等を届出 |

| 参考様式(委任状,期間短縮願い等) | 本社から現場代理人に届出事務等を委任する場合 | 上記届出時(任意) |

【注意】公共用水域への日最大排水量50m3以上となる、瀬戸内海地域の特定事業場は、上表に代わり、瀬戸内海環境保全特別措置法の手続きが必要です。

※瀬戸内海地域(和歌山県):和歌山市、橋本市、海南市、有田市、紀の川市、海草郡、那賀郡、伊都郡、有田郡、日高郡由良町及び日高郡日高町の一部(日の岬以北)

瀬戸内海環境保全特別措置法の手続き

| 届出書等(様式リンク) | 許可申請等が必要となる事例 | 提出期限等 |

|

特定施設設置許可 申請書 様式:法第5条 特定施設変更許可申請書 様式:法第8条 |

工場の設備の更新、新しい設備の導入、 排水処理施設の改良、排水量の増減、 排水口の位置変更・増加 |

設置や変更の前 (許可後着手) |

| 事前評価に関する書面 様式:法第5条第3項 |

上行の許可申請に併せて要 ※調査地点等は環境管理課と要事前協議 |

ー |

| 特定施設変更届出書 様式:法第8条第4項 |

公共下水道接続(許可事項のうち「その他 参考事項」に記載した内容のみ変更) |

変更後30日以内 |

| 特定施設変更届出書 様式:法第9条 |

用水及び排水の系統のみの変更、 排出水の汚染状態のみの変更 |

変更後30日以内 |

| 氏名等変更届出書 様式:法第9条 |

社名・工場名変更、代表者の変更、 代表者の住所変更 |

変更後30日以内 |

| 承継届出書 様式:法第10条第3項 |

事業譲渡、相続 | 承継後30日以内 |

| 特定施設使用廃止 届出書 様式:法第9条 |

設備の使用廃止、更新(旧施設廃止) | 廃止後30日以内 |

縦覧・意見募集中の特定施設設置(変更)許可申請

瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく特定施設設置(変更)許可申請に係る事前評価書は、和歌山県庁本館4階の環境管理課及び当該申請に係る工場・事業場の所在地である市町村役場で3週間縦覧されます。

また、縦覧期間中、当該申請に関し利害関係を有する自治会や地域住民の方などは、環境保全上又は災害発生防止上の見地から本県に意見書を提出することができます。

| 特定事業場名 | 縦覧期間 | 告示番号 | 事前評価書 |

排出水の規制

| 項目 | 適用される特定事業場 | 自主測定義務(記録:3年保存) | |||||||||||

| 排水基準 | 有害物質 (28項目) |

全て | 排水口から通常排出される項目として、 届出様式第一別紙4に記載した項目 (排水基準が適用される項目に限る) =1年に1回以上 ※温泉水利用の旅館業の一部項目 =3年に1回以上 |

||||||||||

| 生活環境項目 (15項目) |

日平均排水量50m3以上 | ||||||||||||

| 総量規制基準 | COD,窒素,りん | 日平均排水量50m3以上 かつ瀬戸内海地域の事業場 |

事業場の総排水量に応じ、原則 下表の排水の期間毎に1回以上

|

排水基準値一覧

- 一律排水基準(環境省リンク) :国が定める全国一律の基準

- 上乗せ排水基準(県条例リンク) :都道府県条例で定めた、より厳しい基準(下図の第1~4区にある事業場に適用)

- 総量規制基準(県庁リンク) :業種毎の排水量により算出される基準

【備考】和歌山県における「環境大臣が定める湖沼、海域等」について (生活環境項目「窒素含有量」「りん含有量」関連)

| 排出水の流入先(下記海域及び湖沼に流入する河川や水路等の公共用水域への排出を含む) | |

| 窒素含有量 | 瀬戸内海(日の御埼より北の海域)及び田辺湾(田辺市斎田埼と白浜町番所ノ鼻に囲まれた海域) |

| りん含有量 | 瀬戸内海(日の御埼より北の海域)、田辺湾(田辺市斎田埼と白浜町番所ノ鼻に囲まれた海域)、 殿山ダム貯水池(合川貯水池)(田辺市)、桜池(紀の川市)、山田ダム貯水池(紀の川市、紀美野町)、 広川ダム貯水池(広川町)、二川ダム貯水池(有田川町)、切目川ダム貯水池(印南町)、椿山ダム貯水池(日高川町)、 七川ダム貯水池(古座川町)及び七色ダム貯水池(七色調整池)(北山村) |

排水基準の改正

| 許容限度 | |

| 改正前 | 0.5 mg Cr(VI)/L (上乗せ排水基準適用の場合は0.25 mg Cr(VI)/L) |

| 改正後 | 0.2 mg Cr(VI)/L |

| 項目 | 許容限度 | |

| 改正前 | 大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 |

| 改正後 | 大腸菌数 | 日間平均 800 CFU/mL |

地下水汚染の未然防止のため、下表の有害物質を取扱う施設の設置者には、構造、設備及び使用の方法に関する基準順守、定期点検及び結果の記録・保存義務があります。

水質汚濁防止法 有害物質一覧/対象施設

| 有害物質名称 | ||||||||||||||||||||||

| 1 カドミウム及びその化合物 | 8 ポリ塩化ビフェニル | 16 1,1,1-トリクロロエタン | 24 ほう素及びその化合物 | |||||||||||||||||||

| 2 シアン化合物 | 9 トリクロロエチレン | 17 1,1,2-トリクロロエタン | 25 ふっ素及びその化合物 | |||||||||||||||||||

| 3 有機燐化合物(パラチオン, メチルパラチオン,メチル ジメトン,EPN) |

10 テトラクロロエチレン | 18 1,3-ジクロロプロペン | 26 アンモニア、アンモニウム 化合物、亜硝酸化合物及び 硝酸化合物(硝酸性窒素等) |

|||||||||||||||||||

| 4 鉛及びその化合物 | 11 ジクロロメタン | 19 チウラム | ||||||||||||||||||||

| 5 六価クロム化合物 | 12 四塩化炭素 | 20 シマジン | 27 塩化ビニルモノマー | |||||||||||||||||||

| 6 砒素及びその化合物 | 13 1,2-ジクロロエタン | 21 チオベンカルブ | 28 1,4-ジオキサン | |||||||||||||||||||

| 7 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |

14 1,1-ジクロロエチレン | 22 ベンゼン | ||||||||||||||||||||

| 15 1,2-ジクロロエチレン | 23 セレン及びその化合物 | |||||||||||||||||||||

| 対象施設名称 | 内容 | 参考資料(環境省) |

| 有害物質使用特定施設 | 有害物質を使用、製造または処理する、水質汚濁防止法特定施設。 有害物質を使用している試験研究機関の研究棟、病院等の洗浄施設 (第71号の2イ,第68号の2ロ)はその施設で直接有害物質の取扱い がなくても、例外的に有害物質使用特定施設に該当します。 |

|

| 有害物質貯蔵指定施設 |

液状の有害物質を貯蔵する施設。一定期間設置して使用するもの。 一斗缶やドラム缶等容器の一時的な貯蔵庫は対象外。(容器を物理 的に固定して貯蔵している場合等、施設とみなされる場合は対象) |

【備考】平成24年6月法改正

法改正以前から、特定施設の設置においては原則同法第5条第1項に基づく届出(又は瀬戸内海環境保全特別措置法第5条に基づく許可申請)の義務があります。改正以前に届出(申請)た特定施設を、改めて有害物質使用特定施設として届出(申請)をする必要はありませんが、構造基準及び点検の義務が適用されます。

また、同改正により公共用水域への排出水がない事業場(複合ビルのテナント等)にも、有害物質使用特定施設の設置時には届出が必要となりました。

構造等に関する基準

有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設は本体、設置場所の床面及び周囲、付帯配管等(地上・地下)、排水溝等に構造基準が適用されます。

具体的には、床面はコンクリート等不浸透材質にする、周囲を防液堤で囲む(想定される流出量分を防止できる容量を確保する)等の対応が必要となり、設置された時期によって、適用可能な基準(A・B基準)が異なります。

| 施設設置時期 | 適用可能基準 |

| 平成24年6月1日以降に設置された(工事中含む)施設 | A基準 |

| 平成24年5月31日までに設置された(工事中含む)施設 | A又はB基準 |

定期点検・記録の義務

構造基準に応じた頻度で定期点検し、その結果を記録ください。記録は3年間保存ください。

具体的には、施設本体、床面及び周囲、付帯配管等に対し、ひび割れ、亀裂、損傷等の異常、漏洩の有無を目視により、目視困難な箇所は検知システムの導入等により点検ください。

| 点検記録事項 | 参考様式(環境省) |

| 点検を行った有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設 | |

| 点検年月日 | |

| 点検の方法及び結果 | |

| 点検を実施した者及び点検実施責任者の氏名 | |

| 点検の結果に基づいて補修その他の必要な措置を講じた場合、その内容 | |

(定期点検によらず、異常等が確認された場合(別途記録))

|

・異常等確認時の記録表[Excel] |

使用の方法等

作業及び運転時は下表の方法にて行い、これらについて定めた管理要領を必ず作成ください。

| 使用の方法等 | 参考様式(環境省) |

| 有害物質を含む水の受け入れ、移し替え、分配等の作業は、 有害物質を含む水が飛散し、流出し、地下に浸透しない 方法で行う |

(策定の手引き) |

| 有害物質を含む水の補給状況や設備の作動状況の確認等、 施設の運転を適切に行う |

|

| 有害物質を含む水が漏えいした場合には、直ちに漏えいを 防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を 含む水を回収し、再利用するか又は生活環境保全上支障の ないよう適切に処理する |

土壌汚染対策法に係る調査(留意事項)

特定有害物質(土壌汚染対策法)を使用する有害物質使用特定施設の使用廃止時は、土壌汚染対策法第3条に基づき、土地の所有者等に土壌汚染状況調査の義務が生じます。

また、特定有害物質(土壌汚染対策法)を含む水の取扱い履歴がある事業場敷地(例:バッチャープラント設置事業場、温泉水利用事業場)を含む形で、 土壌汚染対策法第4条に係る一定規模以上の土地の形質の変更時も、土地の所有者等に土壌汚染状況調査が命令される場合があります。ご留意ください。

「土地の所有者等」とは、管理者及び占有者のうち、土地の掘削等を行うために必要な権原を有し、調査の実施主体として最も適切な者のことを言い、通常は土地の所有者が該当します。