競りの開始前、水揚げされたばかりの生マグロがびっしりと並ぶ。

持続可能な漁をめざして

世界へ広がる延縄漁法

沖合を黒潮が流れ複雑な海岸線が続く那智勝浦町は、生鮮まぐろの水揚量日本一を誇る漁業の町である。本州の南端に位置する勝浦漁港には延縄漁法にこだわる人々がいる。

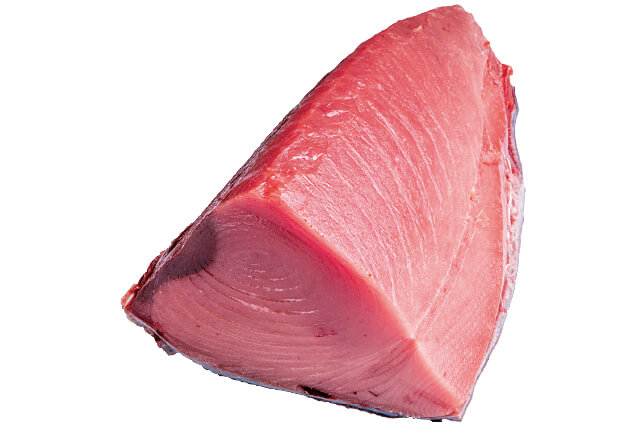

淡いピンク色の身からその名が付いた“さくらびんちょう”。もちもちの食感と程良い脂が特徴。

入港船を延縄漁船に限定したのは昭和50年代のこと。それまでは漁船や漁法による制限はなかったが、勝浦漁港から比較的近くの漁場で獲れたマグロは冷凍する必要がなく、延縄漁法で獲れる“生マグロ”に注目が集まった。「延縄漁法とは、長い縄に枝分かれの縄をたくさん付け、その先にある釣り針により釣り上げる漁法で、一匹ずつ丁寧に釣り上げては、すぐに活け締めにします。そのため、マグロにストレスを与えることなく、体温上昇による身焼けも少ない。勝浦漁港に水揚げされたマグロは、競りが終わると素早くトラックに積み込まれ、新鮮で質のいい生マグロが日本全国に届けられます。常に海に感謝して、この市場で水揚げされた魚を価値あるものにしていきたい」と語るのは、勝浦市場の市場長・太田直久さん。

勝浦漁港の水揚量を保つため、自ら全国各地を訪ねてマグロ漁船の誘致を行っているという太田市場長

早朝3時、多いときで10~12隻の漁船が集まる勝浦漁港。

もうひとつ力を入れているのが、勝浦漁港で水揚げされるマグロのうち、約6割を占めるビンチョウマグロのブランド化だ。ビンチョウマグロは比較的安価で取引されているが、延縄漁法で獲れた“生ビンチョウ”はモチモチとした食感で、程良く脂がのっている。この美味しさを伝えるため、和歌山県漁業協同組合連合会では“さくらびんちょう”としてブランド化し、現在では地域が誇る大切なマグロになっている。

仲買人たちは、年輪のような尾の断面を見てマグロの品質を見極める。

また、延縄漁法にこだわるのは鮮度・質を良くするためだけではない。「延縄漁法は漁の対象となる魚だけを獲ります。効率的ではないが持続可能な漁法です」と語るのは仲買業者の(株)ヤマサ𦚰口水産社長、𦚰口光太郎さん。

漁師の収入安定に繋げるため、マグロの適性価格での取引を目指す𦚰口社長。

魚は有限の資源であり、獲りすぎると枯渇する。しかし、公海には国ごとに漁獲量を制限する取り決めがない。そこで𦚰口さんは海の資源を守るために、国連工業開発機関とともに中東で延縄漁法の普及事業なども行っているという。「勝浦のマグロを守り、漁業を持続可能な産業にするためには、外国人も含め優秀な人材を育てていかなければと思っています」と語るその視線は、海の向こうまでを見据えていた。

漁港隣接のにぎわい市場では目利きされた獲れたての生マグロを味わうことができる。

にぎわい市場のスタッフで、ベトナム出身のヴーティ・ヒェンさんと新宮市出身の尾﨑裕矢さん。

クジラの学術研究都市を目指す太地町に

世研究や情報発信の新たな拠点

2024年春、古式捕鯨発祥の地として知られる太地町に、“国際鯨類施設”がオープン。洗練された建築の中に、(一財)日本鯨類研究所の太地事務所をはじめ、研修ホール、会議室などが設けられている。研究所では、鯨類に関する様々な研究が行われており、既に同施設での成果発表や研究者同士の国際交流も実施されている。また、正面入り口の右側に、誰もが利用できるクジラの専門図書室などがある。太地町は今後、同施設や太地町立くじらの博物館を中心に学術都市としての発展を目指していく。

住所/東牟婁郡太地町太地1770-1

電話/0735-29-2281