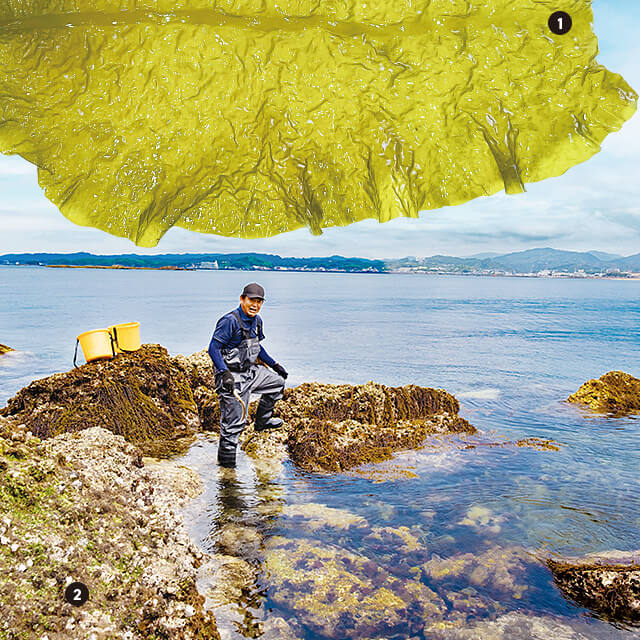

❶ 2月中旬~3月下旬にかけて旬を迎えるヒロメ。幅が広く最大1mほどにまで成長する大型の海藻で、その見た目から一つの葉=ヒトハメとも呼ばれる。

❷ 博物学者・南方熊楠が昭和天皇を迎えたことで有名な、国の天然記念物・神島にほど近い岩礁で、ヒジキを選別して刈り取る橘さん。

海の生態系と漁業を守り

県内外へ発信を続ける

里海づくり

日本におけるナショナル・トラスト運動先駆けの地である田辺市。自然との共生を目指す意識が根付いた地域で“里海づくり”に精力的に取り組んでいるのが新庄漁業協同組合だ。

里海づくりとは陸地から沿岸域を人の手によって一体的に管理し、自然環境を保全すること。温暖化の影響などから、田辺湾でも磯焼け現象が発生している中で「2012年頃からヒジキやヒロメを増殖させる“藻場造成”を行っています」と代表理事組合長の橘智史さんは話す。水産資源の恵みを受けるために、まず多くの水産生物を支える藻場を元に戻そうという試みで、岩場の洗浄などを行い、スポアバッグや種糸を設置して、人工的に繁茂させてきた。

スポアバッグ(スポア=胞子、バッグ=袋)に母藻(雌雄のヒジキ)を入れ、かつて藻場が形成されていた海域に卵を拡散させて増殖させる。

満潮時には海中に没し、干潮時は露出するポイントに設置。当初使用していた玉ねぎ袋では母藻が流出することもあり、破れず強度のある袋を使用したところヒジキの着底率が向上したという。

スポアバッグに入れる前の成熟したヒジキの雄株、雌株。

「ヒジキやヒロメが育つと海の生態系にも良い影響をもたらします。特にヒロメはブルーカーボン吸収源としても期待されている海藻です」と語るのはヒロメラボ代表の山西秀明さん。ヒロメは県南部の限られた地域でしか育たないワカメに似た海藻だが、2010年頃をピークに収穫量が減少。山西さんは田辺市を拠点にヒロメの研究を行いながら、同組合の准組合員に加わり共に活動している。

成長したヒロメを手にする山西さん。

エリアや生育環境によって、大きさや形、異なる栄養素を持つヒロメ。成長すると全体にシワが入る。

ヒロメラボで培養されている種糸。成熟したヒロメから胞子を付着させ、養殖時期まで徹底した温度調節により管理される。

ヒロメの幼芽が生えた種糸を5cm程度に切り、養殖用ロープに挟みこんで海へ設置。2カ月ほどで収穫できるサイズに。

さらに、同組合ではこれまで、藻場の保全を通じた漁場の維持に加え、牡蠣などの養殖、一般向けの漁業体験や観察会の開催、シーカヤックといったブルーツーリズムにも力を入れてきた。そんな一連の取り組みが認められ、2024年、第29回全国青年・女性漁業者交流大会で、水産庁長官賞を受賞。「海の生態系を守りながら、担い手を増やすことも大切。“里海づくり”の取り組みが5年後、10年後へと繋がるように、できることを増やして漁村を元気にしていきたい」と橘さん。今後は、生物多様性の保全が図られている区域“自然共生サイト”の認定を目指すという。同組合は、人と自然の共生、地域環境の持続を図りながら、柔軟なチャレンジを続けていく。

【ヒロメの食文化】

郷土の味覚として愛される

多彩なヒロメの魅力

柔らかくてとろみがあり、シャキシャキとした独特の歯ごたえと旨味が特徴のヒロメ。ミネラルを多く含み、とろみの源である食物繊維・フコイダンや抗酸化作用のあるフコキサンチンなど栄養が満点。大半が地元で消費され、田辺市では昔から春の味覚として親しまれている。芯までおいしく食べることができ、みそ汁や煮物はもちろん、酢の物やしゃぶしゃぶもおすすめ。

旬に食べたいヒロメのしゃぶしゃぶ。生のままでは茶色のヒロメが、サッと湯通しすると鮮やかな緑に。

ヒロメの酢の物はあっさりとしながら食べ応えがあり、酢との相性も抜群。おろし生姜と相まって爽やかな味が楽しめる。