県民の友 9月号トップページへ

掲載内容

災害が起こったときは、一人ひとりが「自らの命は自らが守る」意識を持ち、

自分や家族の安全を守り、被害を最小限にするよう行動することが重要です。

早めの避難行動を心がける

地震・津波の場合

屋内で地震に遭った際は、慌てて外に出ず、まず、身を守る行動を取りましょう。揺れが収まったら、時間が許す限り、より安全な避難場所をめざして避難してください。

屋内で地震に遭った際は、慌てて外に出ず、まず、身を守る行動を取りましょう。揺れが収まったら、時間が許す限り、より安全な避難場所をめざして避難してください。

県では、避難場所ごとに安全レベルを設定しています。予(あらかじ)めどこに避難するかを確認しておくことがスムーズな避難に繋(つな)がります。

和歌山県避難場所のページへリンク

風水害の場合

①普段からの心構え

お住まいの地域の土砂災害危険箇所を

確認

わかやま土砂災害マップのページへリンク

②雨が降り始めたら

②雨が降り始めたら

雨量の情報や土砂災害警戒情報に注意

③豪雨になる前に

大雨時や土砂災害警戒情報発表時は早めに避難

夜間に大雨が予想されるときは暗くなる前に避難

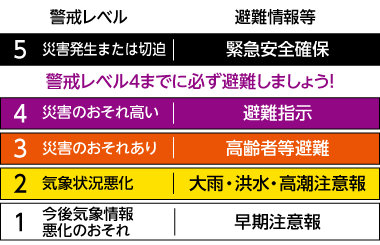

市町村が発令する避難情報を注意して聞き、適切な避難行動を取ってください。避難情報が出ていなくても、早めの避難準備や、危険を感じたら自主避難することも重要です。

県では、風水害についても避難場所の安全レベルを設定しています。予め確認しておきましょう。

活用しよう!

【主な機能】

【主な機能】

・近くの避難場所や安全レベルの検索

・防災情報のお知らせ

・家族などの居場所確認

・避難トレーニング

・河川水位や土砂災害危険度情報の確認

和歌山県防災ナビのページへリンク

防災わかやま Twitterのページへリンク

メール配信サービスのページへリンク

日頃の備えを大切に

家族で話し合おう

ハザードマップを確認し、自分たちの住む地域の被害想定を知り、避難先、避難経路を家族で話し合っておくことが大切です。

どこへ避難するか どこへ避難するか |

|

| いざというとき、家族が一緒でなくてもそれぞれが素早く適切に避難できるよう、避難場所と避難所を考えましょう。 | |

| 避難場所 | 災害から身を守るために一時的に避難する場所 |

| 避 難 所 | 災害により自宅で過ごせなくなった際、一定期間滞在する施設 |

避難カード

避難カード

事前に避難先を決め、カードに記入しましょう。記入した情報を家族で共有し、カードは常に携帯しましょう。

カードは県ウェブサイトのほか、市町村や啓発の場で入手できます。

県ウェブサイトでも掲載

避難経路は安全か 避難経路は安全か |

| 家の周りに危険な箇所がないかを事前に確認し、地図に記入しておきましょう。 |

| ハザードマップ 災害の種類別に作成されています。 ウェブサイトのほか、市町村などでも配布されています。 詳しくは市町村にお問い合わせください。 ハザードマップ ポータルサイトのページへリンク |

家の中は安全か 家の中は安全か |

| 阪神淡路大震災の死亡者のうち最も多かったのが、家屋の倒壊等による圧死・窒息死でした。南海トラフで起こる地震も非常に強い揺れが予想されます。命を守るためには、住宅の耐震化や家具の固定などの対策が重要です。家の中での安全が確保できるか話し合って確認しましょう。 県では、住宅の耐震化などの対策を支援するための全国トップクラスの補助制度を設けています。 (公助のページで紹介) |

台風が来る前に

物が飛ばされないよう移動・固定する。

地震が起こったときは

コンセントからプラグを抜き、避難時はブレーカーを切る。

台風や地震のあとは

水に浸(つ)かった電気機器は使わない。

切れた電線に触らない。

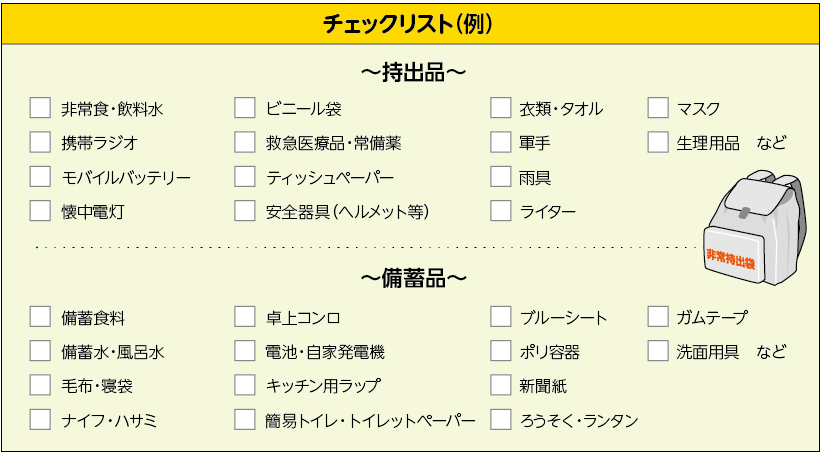

持出品・備蓄品を用意しよう

避難するときにまず持ち出すべきものを防災リュックなどにまとめ、置き場所を決めておくことで、災害時に素早く持ち出せます。

避難後は、救援を受けられるまで日数がかかることも予想されます。1週間分程度の備蓄品を被災後でも取り出せる場所に保管しておきましょう。