農業を始めたい方を支援

農業を始めたい方を支援

県では、農業を仕事にする「就農」を希望する方々を対象に、就農の各段階に合わせたサポートを行っています。

STEP1 農業を知る 情報収集や農業体験で将来像を明確化 役立つ情報を提供

役立つ情報を提供● AGRI-WAKAYAMA

支援制度や先輩就農者の声など、就農にあたって知っておきたい情報を掲載

AGRI-WAKAYAMAのウェブサイトはこちら 相談に対応

● 就農相談

就農支援センターで常時電話や来所による相談を受付

電話0738-23-3488 STEP2 就農に備える 農業研修等で農業を学び、就農計画をつくる

産地受入協議会による総合サポート

市町村、農協、地元農家などが参画する地元受入協議会が、農業研修受入などのサポートを行います。

サポート内容● 担い手育成に意欲的な先輩就農者の元で年間を通して学べる

● 資金準備や農地確保などの相談対応・支援策の紹介

● 研修支援資金による支援 最長2年(定額)

対象地域はこちら 認定新規就農者制度による支援

市町村から青年等就農計画の認定を受けた〝認定新規就農者〟を対象に早期の経営安定に向けた支援を行ってます。 STEP3 具体的な準備をする 資金、農地、機械・施設、住宅等を確保

機械等の導入を支援

機械等の導入を支援機械・施設の導入や中古農機具・施設等リユース支援などにより、具体的な準備に必要な資金を支援します。

詳しくはこちら 農地の確保を支援

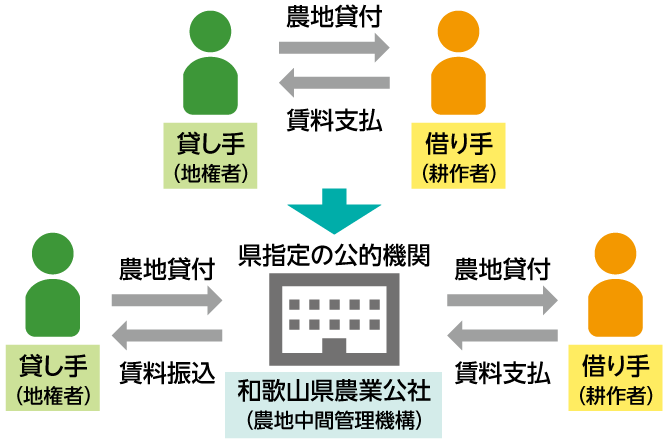

県農業公社を通じた賃借により農地の確保を支援しています。農地が所在する市町村で相談を受付しています。

農地賃借の仕組みが変わりました

市町村で行ってきた貸し手(地権者)と借り手(耕作者)間の農地賃借の手続き(農業経営基盤強化促進法に基づく貸借)は、2025年3月末をもって終了し、2025年4月1日から、原則、県農業公社を通じた賃借の仕組みに変わりました。

※農地法に基づく貸借(公社を通じない貸借)は引き続き可能

県農業公社を通じた貸借の利点

● 公的機関を通じた賃借なので安心

● 契約の相手が県農業公社に一本化

● 賃料が確実に振り込まれる(貸し手)

● 賃料支払いが一括で行える(借り手)

市町村で行ってきた貸し手(地権者)と借り手(耕作者)間の農地賃借の手続き(農業経営基盤強化促進法に基づく貸借)は、2025年3月末をもって終了し、2025年4月1日から、原則、県農業公社を通じた賃借の仕組みに変わりました。

※農地法に基づく貸借(公社を通じない貸借)は引き続き可能

県農業公社を通じた貸借の利点

● 公的機関を通じた賃借なので安心

● 契約の相手が県農業公社に一本化

● 賃料が確実に振り込まれる(貸し手)

● 賃料支払いが一括で行える(借り手)

農業の担い手を育成

問い合わせ:電話0738-23-3488 ファックス0738-23-3489

県内で新しく農業を始めたい方に、就農に関する相談や各種研修の実施、就農地域への定着支援を行っています。

詳しくはこちら

市町村や農協、農業関係団体が一同に集まり、就農希望者それぞれの現状や目的に応じたサポートを丁寧に行っています。都市部からIターンした先輩就農者などから話を聞けるセミナーも同時に開催しています。

● 農業体験研修:気軽に参加できる1日農業体験

● ウイークエンド農業塾:週末に農業の初歩を学ぶ

● 技術修得研修:基礎から専門的な知識・技術を学ぶ

● 社会人課程:離転職者等職業訓練(農業科)として実施

● 新規就農者実践研修:専門的な知識および就農への実践的な技術を学ぶ

農林大学校農学部

問い合わせ:電話0736-22-2203 ファックス0736-22-7402

本県の農業を振興する地域リーダーとして活躍できる意欲と能力を持った人材を育成しています。

詳しくはこちら

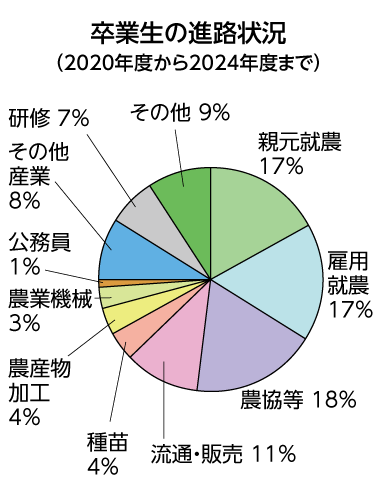

新規就農は主に、新たに農業を始める独立就農、家業を受け継ぐ親元就農、農業法人等で従業員として働く雇用就農などがあります。

県では、就農の形態に関わらず、教育・研修機関で農業の担い手を育成しています。

問い合わせ:電話0738-23-3488 ファックス0738-23-3489

県内で新しく農業を始めたい方に、就農に関する相談や各種研修の実施、就農地域への定着支援を行っています。

詳しくはこちら

AGRIわかやま就農相談フェア(年3回)

市町村や農協、農業関係団体が一同に集まり、就農希望者それぞれの現状や目的に応じたサポートを丁寧に行っています。都市部からIターンした先輩就農者などから話を聞けるセミナーも同時に開催しています。

就農をめざす方に応じた各種研修

● 農業体験研修:気軽に参加できる1日農業体験

● ウイークエンド農業塾:週末に農業の初歩を学ぶ

● 技術修得研修:基礎から専門的な知識・技術を学ぶ

● 社会人課程:離転職者等職業訓練(農業科)として実施

● 新規就農者実践研修:専門的な知識および就農への実践的な技術を学ぶ

農林大学校農学部

問い合わせ:電話0736-22-2203 ファックス0736-22-7402

本県の農業を振興する地域リーダーとして活躍できる意欲と能力を持った人材を育成しています。

詳しくはこちら

園芸学科

果樹・野菜・花きの3コースに分かれ専門的な栽培技術と知識を習得し、スマート農業などの授業で先進的な技術・経営を学びます。

アグリビジネス学科

栽培技術に加え、労務管理や商品づくりなども学ぶことで、経営感覚に優れ戦略的にチャレンジできる人材を育成します。

スマート農業に対応したカリキュラム

● スマート農業機械演習

農薬散布ドローン、リモコン草刈り機、スピードスプレイヤー等の活用を学習します。

● スマート農業関連技術を活用した学習内容

自動環境制御を活用した栽培技術の習得や、施設内環境の測定データを活用した収穫予想に基づく栽培管理・出荷計画を立案します。

● 農業用ドローン操作講習受講

2024年度から、在学中の希望者を対象に、民間機関等が実施する農業用ドローンの操作講習の受講が可能になりました。

● スマート農業機械演習

農薬散布ドローン、リモコン草刈り機、スピードスプレイヤー等の活用を学習します。

● スマート農業関連技術を活用した学習内容

自動環境制御を活用した栽培技術の習得や、施設内環境の測定データを活用した収穫予想に基づく栽培管理・出荷計画を立案します。

● 農業用ドローン操作講習受講

2024年度から、在学中の希望者を対象に、民間機関等が実施する農業用ドローンの操作講習の受講が可能になりました。

卒業生の声

農林大学校農学部から

雇用就農した

株式会社早和果樹園

中村 匠汰さん

農業にまったく縁がなかったのですが、食べることが好きでものをつくることに興味があったため、農業を仕事にしようと思い入学しました。在学中は、果樹コースを選択し、栽培の知識や技術を学んだほか、農業簿記など多くの資格が取れました。

卒業後は、みかん栽培をさらに学びたいと思い、この会社に従業員として雇用される形で農業の仕事に就くことにしました。就職時はもちろん、就職後も在学中に得られた知識や技術、資格がとても役に立っています。農業に少しでも興味のある方は、入学を検討してほしいと思います。

卒業後は、みかん栽培をさらに学びたいと思い、この会社に従業員として雇用される形で農業の仕事に就くことにしました。就職時はもちろん、就職後も在学中に得られた知識や技術、資格がとても役に立っています。農業に少しでも興味のある方は、入学を検討してほしいと思います。