|

| 香川県 |

| 旧金毘羅大芝居(金丸座・琴平町) 天保6年(1835年)に建てられた「旧金毘羅大芝居(通称:金丸座)」は、現存する芝居小屋としては日本最古のもので、国の重要文化財。江戸時代の芝居小屋が復元され、毎年春に公演が行われています。

|

||||||||||

|

小豆島農村歌舞伎(土庄町・小豆島町) 県指定無形民俗文化財に指定されている300年以上も続く伝統芸能。幕末の頃には、島内33ヶ所に舞台が造られ、歌舞伎が演じられていたといわれています。現在は、土庄町肥土山と小豆島町池田の2ヶ所で見ることができます。 ちなみに、吉田の舞台は、日本民家集落博物館(大阪府豊中市)、小部の舞台は、屋島の四国村へ、それぞれ移築・保存されています。

|

|||||||||

|

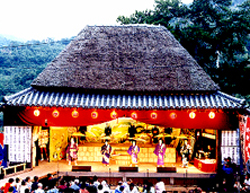

中山農村歌舞伎舞台(小豆島町) 国の重要有形民俗文化財に指定されている舞台は、天保年間以前に琴平の旧金丸座を参考にして建築されたと伝えられています。間口12m、奥行き8mの茅葺と本瓦葺の四方蓋造りで、回り舞台、スッポン (奈落から役者をせり上げる装置)を備えています。かつて回り舞台は石臼を利用した心棒を牛に引かせて回していました。 また、衣装倉には衣装720点、かつら62点、大道具、小道具合わせて206点、歌舞伎台本類600冊あまりが保存されています。 毎年10月体育の日に歌舞伎が上演されています。

|

|||||||||

| 池田の桟敷(小豆島町) 国の重要有形民俗文化財に指定されている桟敷は、現在も毎年10月16日に行われる亀山八幡宮の祭礼の見物席として利用されています。建築は1812年以前と考えられ、自然の地形を利用した石垣は、奥行き3m程度の桟敷が8段、長さ80m、高さ18mにおよぶ壮大なものです。

|

||||||||||

|

肥土山農村歌舞伎(土庄町) 肥土山の舞台(重要有形民俗文化財)は離宮八幡神社境内にあり、配置は神社と正対になっています。屋根は寄棟造りで茅葺、本瓦葺、総下屋付き。間口は17m、奥行き8.8m、回り舞台、床2、花道1のセリ上がりとなっています。楽屋は舞台の下手、花道側に並んで建てられています。このほか、高座(見物席)2棟、衣装倉1棟及び桟敷も文化財に指定され、毎年5月3日の例祭に農村歌舞伎が上演されます。

|

|||||||||

| 芝居の海峡|大阪府|兵庫県|奈良県|和歌山県|徳島県|香川県|高知県| |