いざというときに命を守るためには、正確でタイムリーな防災情報を手に入れることが重要です。信頼できる情報を日ごろから確認しておくと、冷静な判断と素早い行動につながります。自身や大切な人の命を守るために、日ごろから防災情報をしっかり入手しましょう。

和歌山県防災ナビ(アプリ)

県では、避難に役立つさまざまな機能を搭載したアプリを配信しています。避難先の検索や避難場所までの所要時間の確認などの機能もありますので是非活用してください。

主な機能

(1)避難先検索

(2)防災情報のプッシュ通知

(3)家族等が避難した場所の確認

(4)避難トレーニング

(5)河川水位情報・土砂災害危険度情報

(6)医療機関診療情報(大規模災害時のみ)

(7)防災備蓄計算

出張!減災教室

地震や津波についての基礎知識、家具固定の重要性、避難所運営等について分かりやすく学ぶために防災・減災に関する出前講座、「出張!減災教室」を実施しています。学校の防災教育、自治会や企業の防災研修等で幅広くご利用ください。

地震体験車「ごりょう君」

地震体験車「ごりょう君」南海トラフ臨時情報

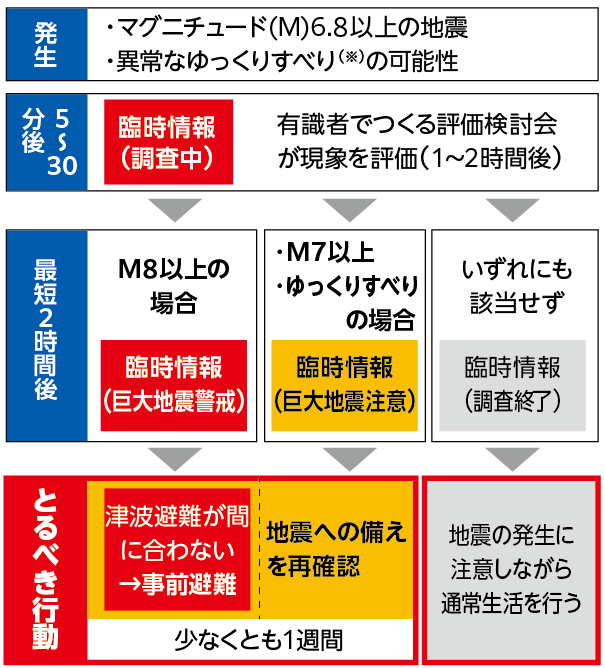

南海トラフの想定震源域などでマグニチュード6.8以上の地震等が発生すると、気象庁から「南海トラフ地震臨時情報」が発表されます。発表された場合には大規模地震に備え、国・県・市町村の呼びかけに応じた防災対応をとりましょう。

能登半島地震を教訓として、県では「半島防災」の観点から防災・減災対策に漏れがないか、各対策が機能するか検証し、避難所の環境改善や、災害時に国や他自治体からの救援をスムーズに受け入れるための拠点整備などの取組を加速させています。

避難所の環境改善

能登半島地震では、ライフラインの復旧に時間がかかり、断水や避難生活が長期化しました。 栄養に偏りのある食事が続いたり、トイレを長時間我慢したりするなど、慣れない避難生活により体調を崩して亡くなられた方も少なくありません。このような、直接的な災害の被害ではなく、長期にわたる避難生活が原因で亡くなるケースは「災害関連死」と呼ばれ、大きな課題となっています。こうした災害関連死を防ぐには、TKBと言われる「トイレ、キッチン(温かく栄養のある食事)、ベッド」の要素が重要とされています。

このため県では、避難所への簡易ベッド配備の支援や水洗トイレカー、キッチンコンテナの整備を行い、避難所の環境改善に取り組んでいます。

トイレカー 停電・断水時でも衛生的な水洗トイレを使用可能

トイレカー 停電・断水時でも衛生的な水洗トイレを使用可能

キッチンコンテナ 100人分の食事を調理可能

キッチンコンテナ 100人分の食事を調理可能

衛星通信整備

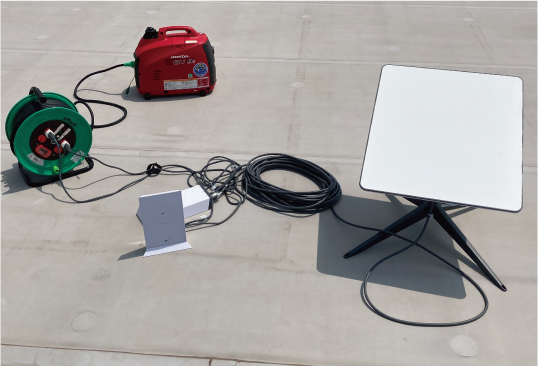

大規模災害発生直後は、携帯電話などの通信インフラが寸断される可能性が高く、情報収集や支援体制の構築に深刻な影響を及ぼすことが懸念されます。能登半島地震においても通信の途絶により初期の情報収集に困難が生じました。

こうした教訓を踏まえ、県では高速衛星通信システム「スターリンク」を活用した通信環境の整備を進めています。スターリンクの導入によって、音声のみでなく映像などの大容量データ通信により、災害発生直後の迅速な情報収集が可能となります。

災害時の航空機拠点整備

能登半島地震と同様に、和歌山県も半島という地理的特性を持つため、大規模な災害が発生した場合には、道路の寸断によって陸路での支援物資の輸送や救援の受け入れが困難となることが予想されます。こうした状況に備え、県では航空機による支援を円滑に受け入れられるよう、旧南紀白浜空港跡地の整備を進めています。大規模災害時に防災拠点として活用するため、ヘリコプターの離着陸や駐機に対応した区画線・燃料保管庫の整備を進めています。