近い将来、発生が懸念されている南海トラフでの地震に備え、和歌山県ではこれまでさまざまな防災対策を実施してきました。しかし、2024年(令和6年)1月に発生した能登半島地震では、半島地域に特有の災害リスクが改めて明らかになりました。能登半島地震の教訓から大地震への備えを一層強化していく必要があります。

危機管理消防課 電話073-441-2260

防災企画課 電話073-441-2271

災害対策課 電話073-441-2262

(3課共通) ファックス073-422-7652

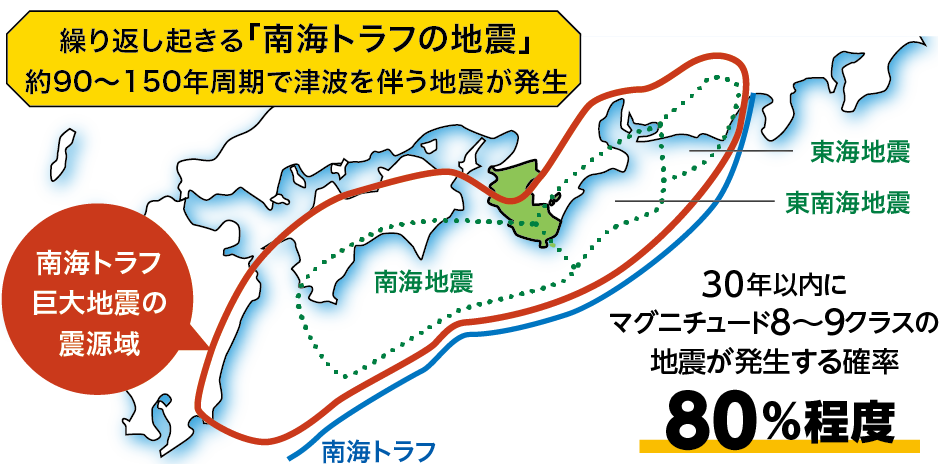

南海トラフ沿いの3つの領域(東海・東南海・南海)においては、約90年〜150年周期で繰り返し津波を伴う地震が発生しており、県内でも大きな被害を受けてきました(下図参照)。

また3つの領域よりさらに広域の震源域で地震が連動した場合に発生する南海トラフ巨大地震ではさらに大きな被害が予測されています。2025年(令和7年)3月に、国はこれまでの南海トラフ巨大地震の被害想定を見直し、和歌山県内での死者数は最大約6万5千人、全壊棟数は約16万6千棟と公表しました。県ではこれを受け、県内の被害想定の見直しに着手しています。

画像提供:東北地方整備局震災伝承館

画像提供:東北地方整備局震災伝承館

死者数 6万5千人 全壊・焼失建物 16万6千棟

2025年(令和7年)3月公表 「南海トラフ巨大地震最大クラス地震における被害想定について」より

いずれも県内で想定される最大の場合

半島防災の必要性

2024年(令和6年)1月に発生した能登半島地震では、道路が寸断され孤立が長期化したり、ライフラインの復旧が遅れたりするなど、半島特有の課題が浮き彫りになりました。

これを受けて県では、防災・減災対策の検証を行い、能登半島地震の教訓を踏まえた取組として住宅耐震化への支援拡充や、避難所の環境改善などを進めています。

また、こうした課題に対応し、みずからの命を守るためには、県民一人一人の取組も欠かせません。今一度、日ごろの備えを見直してみましょう。

能登半島地震で寸断された道路

能登半島地震で寸断された道路

● 耐震化補助制度の拡充

● 衛星通信による情報収集環境の整備

● 応援航空機の受入拠点整備

● 避難所環境改善の支援

教科書にも掲載された「稲むらの火」の物語で有名な濱口梧陵ですが、実際の歴史を学ぶと、住民を津波から避難誘導したことにとどまらぬ功績を残していることが分かります。

中でも特に重要なのが、津波の被害後に広村の堤防づくりを老若男女問わず住民全体で行ったことです。この結果、広村の堤防は津波への備えとしてだけではなく、地域の誇りとして後世に受け継がれ、住民一人一人の防災意識を高めることになったのです。

今年は世界津波の日制定から10周年にあたりますが、稲むらの火の館では、この防災意識を将来に継承できるように、講座や語り部により、今後も積極的に発信していきたいと考えています。県民の皆さんも「稲むらの火」を過去の出来事として終わらせるのではなく、各自が自分事として防災意識を高めるきっかけとしてもらえればと思います。行動してみてはじめて気づく課題も多いので、是非、自分のまちの避難場所や避難経路を実際に確認するなど、災害時の備えや行動を見直してください。

稲むらの火の館