深刻な被害が想定されている南海トラフの地震ですが、日ごろから備えを行うことで確実に被害を減らすことができます。いざという時に適切な行動をとれるように備えを見直しましょう。

津波から逃げ切る!

県では、津波への対策として海岸の堤防整備や避難路整備に取り組み、津波から安全に避難することが困難な「津波避難困難地域」の解消に努めてきました。その結果、2026年度末には、発生頻度が高いとされる東海・東南海・南海3連動地震に係る津波避難困難地域が県内すべてで解消される見込みです。津波の到達が早いとされる地域の方も避難を諦めず、「揺れたら逃げる」を徹底しましょう。

また、災害という非常時においてスムーズに避難するためには日常における備えが重要です。地域の避難訓練に積極的に参加するなど、事前に避難場所や避難経路を確認しておきましょう。

(3)率先避難者になれ

ハザードマップを確認

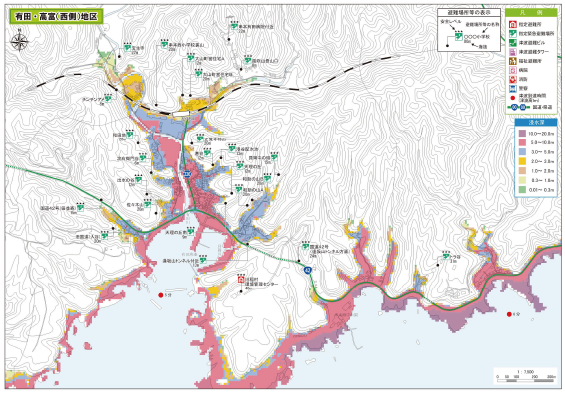

ハザードマップでは津波の浸水想定区域や避難場所の位置などが分かりやすく地図に示されています。ハザードマップは市町村の窓口等で配布されているほか、ウェブでも公開されています。地域のハザードマップで、安全な避難場所や家の周りに危険な箇所がないかを確認しましょう。

また、避難場所ごとに安全レベルも記載されていますので、状況に応じた避難ができるようにしておきましょう。

ハザードマップ(例:串本町) ● 地域のハザードマップを確認!

● 地震・津波浸水想定を確認!

住宅耐震化

能登半島地震では古い住宅ほど倒壊・崩壊など甚大な被害を受けました。しかし、古くても耐震改修が実施されていた住宅は被害が大幅に軽減されたと報告されています。

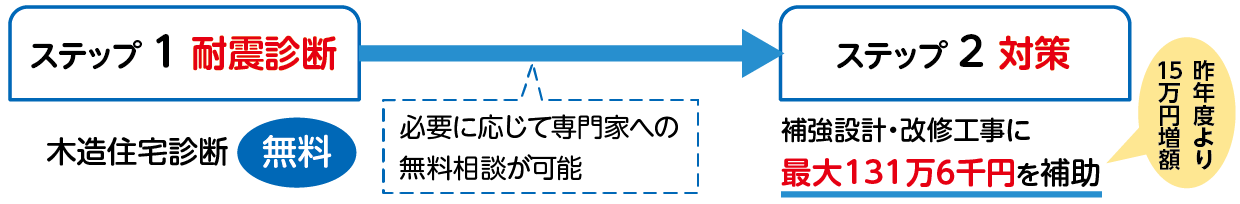

これを踏まえ、県では今年度から、補助金額の引上げやこれまで補助対象ではなかった1階部分のみの部分的な補強についても補助対象とするなど制度拡充を行っています。地震から命を守るため住宅耐震化に取り組みましょう。

各市町村の住宅耐震化担当課または県建築住宅課

電話073-441-3214

ファックス073-428-2038

| 事業種別 | 補助額 | ||

| 耐震診断 | 木造住宅 | 無料で実施 | |

| 非木造住宅 | 最大8万9千円 | ||

| 耐震改修 | 最大131万6千円 | ||

| 除却工事 | 最大50万円 | ||

制度の流れ

制度のパンフレットはこちら

制度のパンフレットはこちら

備蓄品の確認

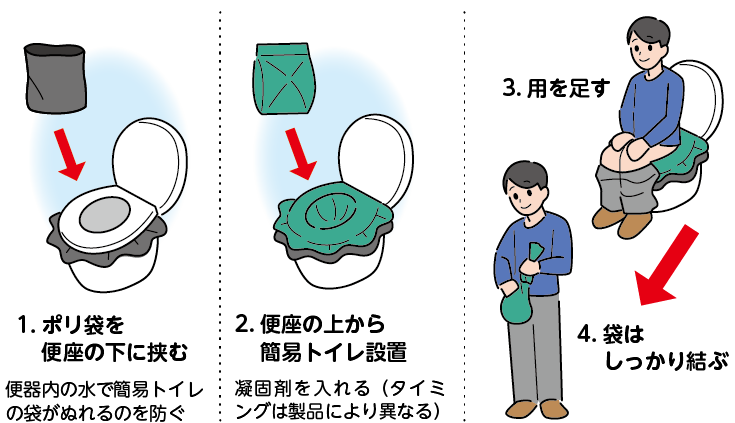

半島地域で山間部が多い和歌山県で大地震が発生した場合、避難生活の長期化やライフラインの復旧に時間を要することも想定されています。能登半島地震では水や食料だけでなく、トイレなどの衛生環境も大きな課題となりました。こうした大規模な災害に備え、1週間分程度の水や食料、簡易トイレなどを備蓄しましょう。また、簡易トイレについては、使用方法を事前に確認しておきましょう。

備蓄品チェックリスト(例)

避難バッグ

避難するときにまず持ち出すべきものを、ひとまとめにし、すぐに持ち出せるよう置き場所を決めましょう。⬜︎飲料水

⬜︎携帯ラジオ

⬜︎モバイルバッテリー

⬜︎懐中電灯

⬜︎ポリ袋

ヘルメット・

ライフジャケットなど

⬜︎常備薬

⬜︎衣類、タオル

⬜︎生理用品

など

備蓄品

救援活動が受けられるまでの間に必要な水や食料などを、家屋が被災しても取り出せる場所に保管しましょう。⬜︎備蓄水

⬜︎毛布、寝袋

⬜︎電池

⬜︎はさみ、ナイフ、缶切り

⬜︎卓上コンロ

⬜︎キッチン用ラップ

⬜︎ブルーシート

など

地域の備え

能登半島地震では道路の寸断により孤立集落が数多く発生しました。大地震が発生した場合、和歌山県でも同様の事態が発生する可能性が高く、地域での備えが重要となります。

孤立に備える

会長 内芝 善明さん

約100人の住民が住む私たちの小引地区は、地形の関係から災害時に道路が寸断され孤立する可能性が高くなっています。孤立への備えとして、自主防災会で県や町の補助金を活用して高台に防災公園を整備し、そこに住人全員分の食料や衣類などの物資を備蓄する倉庫を作りました。地区の防災計画も作成し、救護班・調達班など、災害が発生した際に誰が具体的にどのような役割を果たすかを事前に地区で決めています。

災害時に身を守るためには当事者意識が重要だと考えており、「自分たちの命は自分たちで守る」「ふるさとは自分たちで守る」という思いで日ごろから繰り返し防災研修や避難訓練を行っています。

費用や人手など課題はありますが、今後も避難訓練を振り返ることで改善点を見つけたり、備蓄の強化などに向けて取り組んでいきたいと思います。

高台に整備された防災倉庫