地震に備える

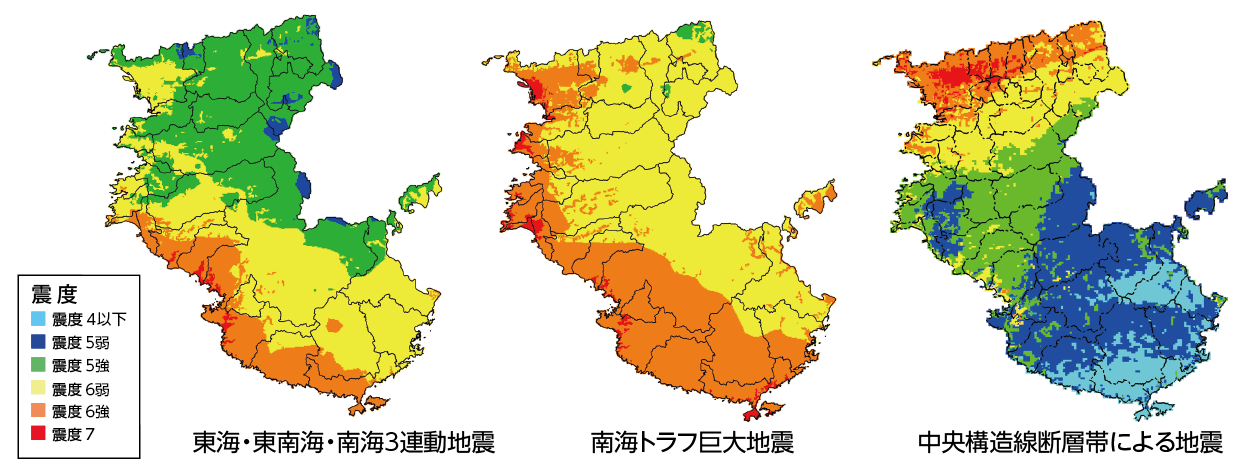

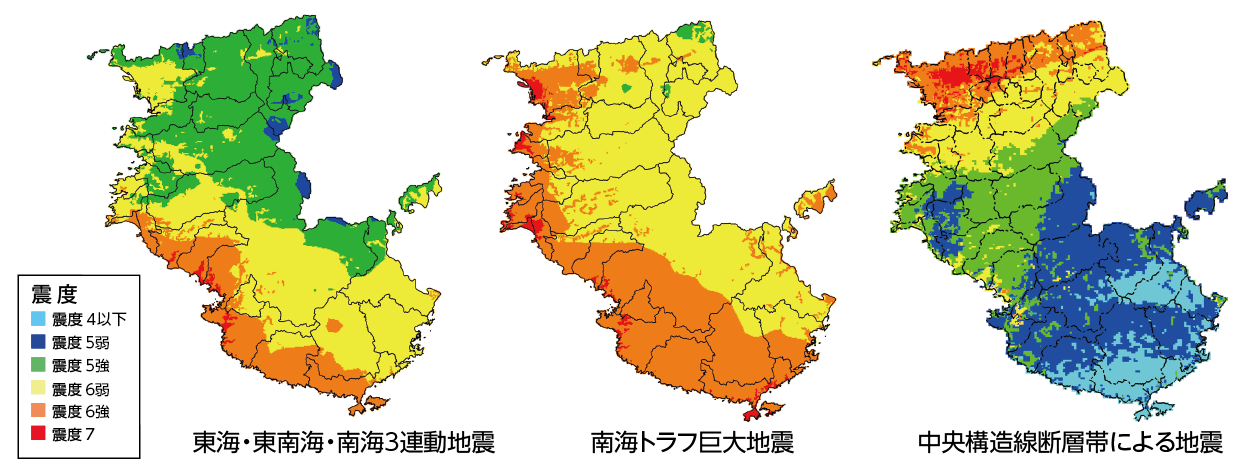

本県周辺では、30年以内に70〜80パーセントの確率でマグニチュード(M)8〜9クラスの地震が発生すると予測されている南海トラフのほか、中央構造線断層帯の活動による地震等の発生が懸念されています。これらの地震は、重大な被害をもたらし、私たちの生活に大きな影響を及ぼすことが指摘されています。

地震が起こる前に住宅の耐震化等の対策を講じ、自分の命を守るための避難行動を的確に行えるよう避難ルートを確認しておくなど、日頃からいつ起こるかもしれない地震に備えましょう。

本県で想定される大規模地震の震度分布予測

地震が起こったときは

避難行動の流れ(家庭で屋内にいるとき)

※他の状況下での避難行動も事前に確認しておきましょう

消防庁防災マニュアルのページへリンク

避難行動の流れ(家庭で屋内にいるとき)

※他の状況下での避難行動も事前に確認しておきましょう

消防庁防災マニュアルのページへリンク

地震の揺れを感じた時 緊急地震速報

●頭を守り安全確保

落ち着いて頭を保護しながら机の下などに隠れる

(あわてて外へ飛び出さない)

落ち着いて頭を保護しながら机の下などに隠れる

(あわてて外へ飛び出さない)

●火災予防

揺れが収まったら火の始末をし、ガスの元栓を閉め、ブレーカーを落とす

揺れが収まったら火の始末をし、ガスの元栓を閉め、ブレーカーを落とす

●脱出路を確保

扉や窓を開けて脱出路を確保する

扉や窓を開けて脱出路を確保する

津波等の危険地域は

すぐに避難!

すぐに避難!

●避難

あわてずに非常持出品を持って避難場所に原則徒歩で移動する

あわてずに非常持出品を持って避難場所に原則徒歩で移動する

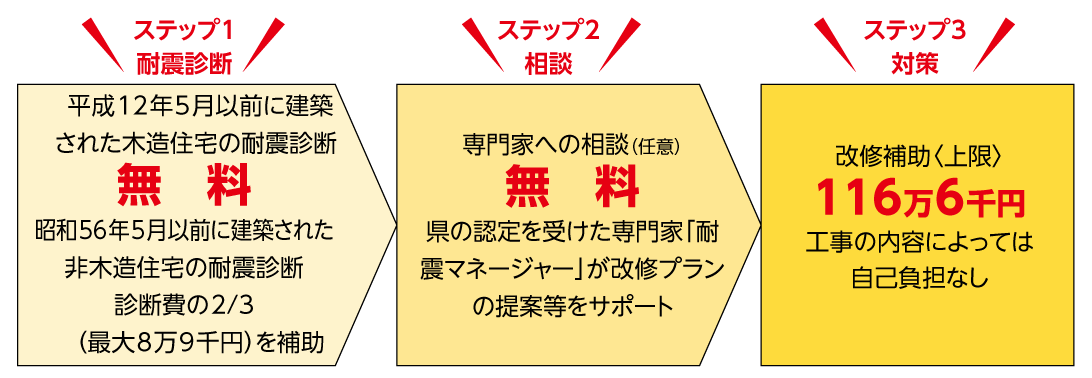

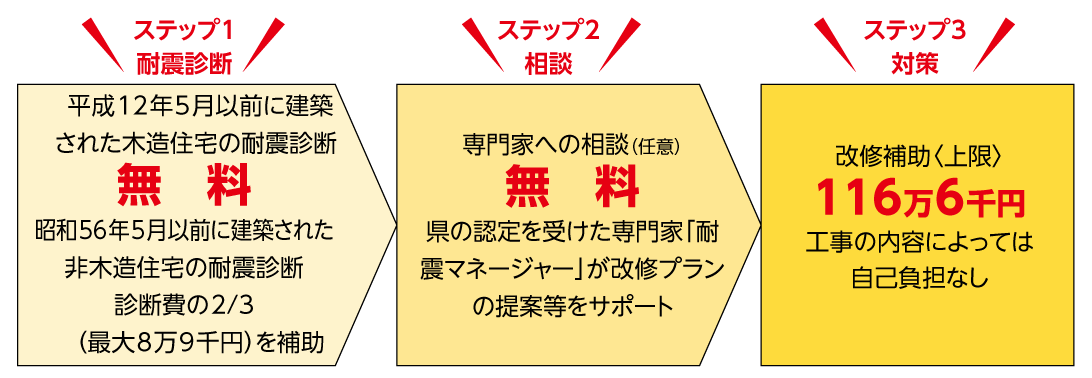

建物の倒壊を防ぐ

問い合わせ 市町村住宅耐震化担当課または県建築住宅課

電話073-441-3216 ファックス073-428-2038

地震から命を守るため、県では住宅の耐震化を支援しています。

※市町村によって改修補助の上限は異なります。また、能登半島地震を契機に住宅耐震化への関心が高まり申請が相次いでいるため、改修補助の募集等を停止している場合があります。必ず事前に市町村住宅耐震相談窓口へお問合せください。

住宅の耐震化のほか、耐震シェルター・耐震ベッドの設置を補助する制度もあります。

詳しくはこちら

問い合わせ 市町村住宅耐震化担当課または県建築住宅課

電話073-441-3216 ファックス073-428-2038

地震から命を守るため、県では住宅の耐震化を支援しています。

詳しくはこちら

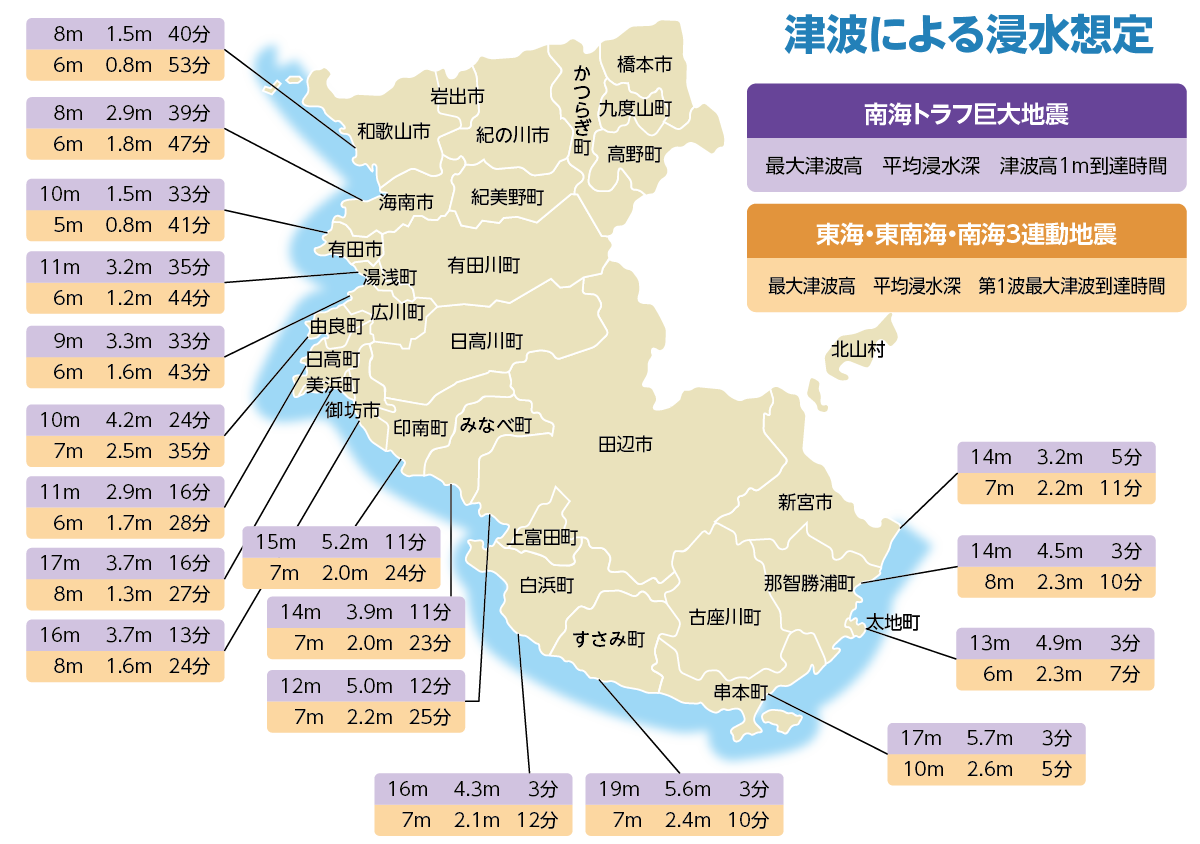

津波に備える

静岡県駿河湾から九州沖合の海底に伸びる南海トラフ沿いの3つの領域(東海・東南海・南海)では、これまで約90〜150年周期で津波を伴う地震が発生しており、県内でも大きな被害を受けてきました。津波による浸水が想定されている地域では、早期の避難が必要です。地震の揺れが収まったら想定にとらわれず、率先して避難しましょう。

津波避難3原則

❶想定にとらわれない

❷最善を尽くせ

❸率先避難者になれ

❷最善を尽くせ

❸率先避難者になれ

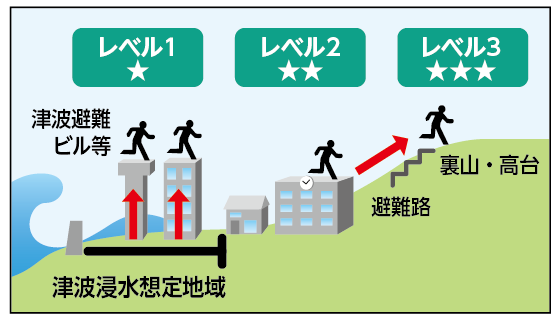

避難場所を確認

予めどこに避難するかを確認しておくとスムーズな避難につながります。

避難場所の安全レベルを確認!

予めどこに避難するかを確認しておくとスムーズな避難につながります。

レベル3

★★★

★★★

浸水の危険性がない地域で、より標高が高くより離れた安全な場所を指定

レベル2

★★

★★

浸水想定近接地域で、「レベル3」へ避難する余裕がない場合の避難場所として指定

レベル1

★

★

浸水の危険性がある地域で、時間的に「レベル2・3」へ避難する余裕がない場合の避難場所として指定

地震・津波浸水想定を確認!避難場所の安全レベルを確認!

南海トラフ地震臨時情報

南海トラフ沿いでM6.8以上の地震等が発生し、その後、時間差で大規模地震が発生する可能性が高まった場合等に気象庁が「南海トラフ地震臨時情報」を発表します。

発表された場合、県や市町村の呼びかけに応じて、対応してください。

発表された場合、県や市町村の呼びかけに応じて、対応してください。

| 南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震警戒) |

日頃からの地震への備えを再確認してください。また、津波から避難が間に合わない地域では、1週間の事前避難をお願いします。 |

| 南海トラフ地震臨時情報 (巨大地震注意) |

日頃からの地震への備えを再確認してください。 |

| 南海トラフ地震臨時情報 (調査終了) |

大規模地震発生の可能性があることに注意しつつ、通常の生活を継続してください。 |

非常持出品

避難するときにまず最初に持ち出すべきものを、避難バッグにひとまとめにし、すぐに持ち出せるよう置き場所を決めましょう。

□非常食 □飲料水 □携帯ラジオ □モバイルバッテリー □懐中電灯 □ポリ袋

□安全器具(ヘルメット・ライフジャケットなど) □救急医療品 □常備薬

□衣類、タオル など

□安全器具(ヘルメット・ライフジャケットなど) □救急医療品 □常備薬

□衣類、タオル など

備蓄品

救援活動が受けられるまでの間に必要な1週間分程度の水や食料などを、家屋が被災しても取り出せる場所に保管しましょう。

□備蓄食料 □備蓄水 □毛布、寝袋 □電池 □マルチツール(ナイフ・缶切り)

□卓上コンロ □簡易トイレ □キッチン用ラップ □ブルーシート など

□卓上コンロ □簡易トイレ □キッチン用ラップ □ブルーシート など