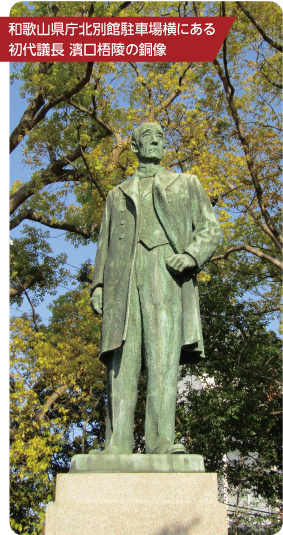

和歌山県議会初代議長

和歌山県議会初代議長濱口 梧陵

(はまぐち ごりょう)

~令和2年(2020年)は生誕200年~

文政3年(1820年)紀伊国[きいのくに]広村(現在の広川町)に醤油商人である濱口七右衛門の長男として誕生しました。天保2年(1831年)本家に当たる千葉県銚子のヤマサ醤油店濱口儀兵衛[はまぐちぎへえ]の養子となり、醸造と販売の実務を行いました。また、家業に従事する傍ら、三宅艮斎[みやけごんさい]、佐久間象山[さくましょうざん]などの先覚者に学び、後の「耐久社[たいきゅうしゃ]」とよばれる私塾(現在の広川町立耐久中学校・和歌山県立耐久高等学校)を開設し、青少年の教育に力を注ぎました。

安政元年(1854年)広村に激震とともに、大津波が襲いました。梧陵は、避難の道しるべとして路傍の稲むらに火を放ち、多くの村人を救いました。この話は「稲むらの火」として現在にも語り継がれています。その後、私財を投じて被災者を救護し、堅固な防波堤である広村堤防を築造しました。

明治4年(1871年)に梧陵は大久保利通の命を受けて駅逓頭[えきていのかみ](後の郵政大臣に相当)に就任したのをはじめ、明治12(1879年)には和歌山県議会初代議長に選任されました。

和歌山県初の県議会は、同年5月5日から会期を延長しながら6月22日までの49日間にわたり開催され、梧陵は議長として取り仕切りました。その後、明治14年(1881年)10月に議員を辞職するまで議長を務めました。

和歌山県庁には、梧陵の功績を称え銅像が建立されています。

生誕200年の節目を迎え、濱口梧陵の偉業を顕彰、発信していきます。

和歌山県教育委員会 編集・発行

| 文政3年(1820年) | …… | 1歳 ※年齢は全て数え年で表記 6月15日 紀伊国広村で生誕 |

| 嘉永3年(1850年) | …… | 31歳 佐久間象山の門に出入り 勝海舟と出会う |

| 嘉永5年(1852年) | …… | 33歳 広村に稽古場(私塾、後の耐久社)を開設 |

| 嘉永6年(1853年) | …… | 34歳 七代目儀兵衛を襲名(「ヤマサ醤油」当主) |

| 安政元年(1854年) | …… | 35歳 11月5日(新暦12月24日)、安政南海地震が発生し、「稲むらの火」を掲げ村民救済 |

| 安政2年(1855年) | …… | 36歳 広村堤防築堤開始 10月 江戸の店が安政江戸地震で被災 |

| 安政5年(1858年) | …… | 39歳 広村堤防完成 |

| 安政6年(1859年) | …… | 40歳 種痘館(前年火災)再興のため三百両を寄付 勝海舟に咸臨丸乗船を誘われるが断念 |

| 文久元年(1861年) | …… | 42歳 医学研究費用として西洋医学所(種痘館を改名)に四百両を寄付 |

| 明治元年(1868年) | …… | 49歳 1月29日 紀州藩勘定奉行に就任 |

| 明治3年(1870年) | …… | 51歳 12月 和歌山藩権大参事に就任 |

| 明治4年(1871年) | …… | 52歳 7月 駅逓正に就任 8月 初代駅逓頭に就任 |

| 明治12年(1879年) | …… | 60歳 国会開設建言の惣代 和歌山県議会初代議長に就任 |

| 明治15年(1882年) | …… | 63歳 12月 木国同友会を組織 |

| 明治17年(1884年) | …… | 65歳 5月30日 横浜から出帆し渡米 |

| 明治18年(1885年) | …… | 66歳 4月21日 ニューヨークで客死 福沢諭吉、勝海舟らが横浜で会葬を営む |

広村堤防

広川町役場前にある

稲むらの火広場の銅像

世界津波の日

世界津波の日平成27年(2015年)12月の国連総会で、11月5日が「世界津波の日」として定められました。これは日本を含め142の国が、津波の脅威と対策について理解と関心を深めることを目的に共同提案し、全会一致で採択されたものです。

11月5日が「世界津波の日」とされたのは、安政元年(1854年)11月5日、安政南海地震による津波が発生した際の梧陵の逸話「稲むらの火」にちなんだものです。