| 和歌山県 |

|

淡嶋神社(和歌山市) 3月3日に行われる雛流しの神事が有名な神社。 男雛と女雛の始まりは、淡嶋神社のご祭神である少彦名命と神功皇后の男女一体の神像といわれています。淡島神社には、紀州徳川家から奉納された見事な人形が数多く残っています。

|

||||||||

|

玉津島神社(和歌山市) 創立は社伝によると、「玉津島の神は、『上つ世』より鎮まり坐る」とあり、はるか昔からこの地に座していることがうかがえます。祭神は、稚日女尊、息長足姫尊、衣通姫尊、明光浦靈。衣通姫尊は和歌の神さまとして親しまれており、大阪の住吉大社、明石の柿本神社とともに「和歌三神」の一つとして崇敬を集めています。平成に入り、本殿は社寺建築の粋を集めて修復、往時の華麗な姿が再現されました。 玉津島一帯は島山がまるで玉のように海中に点在していることから「玉出島」とも呼ばれる風光明媚な場所です。 鹽竃神社(和歌山市) 安産祈願の神社として知られ、子供の無事な誕生を願う夫婦連れなどで賑わいます。社は、長年の海風によって青石が削られてできた洞窟の中に建てられており、昔は窟神社とも呼ばれていました。

|

||||||||

|

隅田八幡神社(橋本市) 859年、欽明天皇の命により八幡宮が勧請されました。国宝の銅鏡を所蔵していることでも有名です。この人物画象鏡は、古墳時代に中国の舶載鏡を手本に製作されたホウ製鏡で、日本最古の金石文(48の文字)が周縁に刻まれた貴重なもの。 その他に、県指定の有形文化財「隅田文書」など37点を所蔵しています。

|

||||||||

|

利生護国寺(橋本市) 奈良時代の僧、行基によって建立。太平記にも登場する隅田一族の菩提寺としても有名です。また鎌倉・室町時代の建築様式を用いた優美な本堂は、国の重要文化財に指定、さらに本尊の大日如来像も県指定の重要文化財となっています。 境内には、豊臣秀吉が高野山の大雷雨から逃れて寺を訪れた際、馬を繋いだと伝えられる「太閤駒つなぎ松」もあり、歴史を感じさせる古刹です。

|

||||||||

|

慈尊院(九度山町) 高野山に入山できない、女性の結縁寺として信仰を集め「女人高野」と呼ばれた院。 834年、弘法大師によって建立されました。一風変わった乳房型の絵馬を奉納して子宝・授乳・安産を祈ったり、髪の毛を供えて病気平癒を祈るなど、女性たちの願う姿は今も後を断ちません。本尊の弥勒菩薩は、平安初期の代表的な仏像で国宝に指定されています。国・県・町指定文化財を数多く保有。

|

||||||||

|

粉河寺(紀の川市) 西国33カ所第3番札所。古くからの名刹で、多くの貴重な品を保有しています。寺宝の『粉河寺縁起絵巻』や『粉河寺大卒都婆建立縁起』『阿娑縛妙』は、国宝に指定され、また桃山時代につくられた枯山水鑑賞式蓬萃庭園とよばれる庭は、上田宗箇の作庭と云われ国の名勝に名を連らねています。清少納言の『枕草子』にも登場する観音信仰の根づいた地です。

|

||||||||

|

三船神社(紀の川市) 昭和の大改修を経て、桃山時代のきらびやかな建築様式を今に残す古社。1590年代、応其上人によって再建された本殿三棟(1棟は三間社流造、他2棟は一間社隅木入春日造)は、国の重要文化財に指定されています。 また、古くから安楽川荘の産土神の社としても知られており、地元の人々に親しまれています。朱色の建物が緑に映える華麗な社です。

|

||||||||

|

長保寺(海南市) 日本一の規模を誇る藩主墓所を持つ由緒ある古寺です。 紀州徳川家の菩提寺として、八代将軍吉宗と十四代将軍家茂を除いた、歴代の藩主の墓が祀られています。約1000年前に一条天皇の勅願により創建。 広大な境内には、国宝の大門、本堂、多宝塔等が立ち並んでいます。

|

||||||||

|

施無畏寺(湯浅町) 白上山の中腹にある真言宗の古刹。1231年、明恵上人が開基しました。また寺名が意味する『生類をして畏れ無きを施す寺』のとおり、殺生禁断の聖地でもあります。春には山桜が美しく、花の名所としても有名で、生命の美しさを感じられる古寺。眼下に広がる栖原海岸もその風景に彩りを添えます。 白上山頂に立つ石造の卒塔婆は、国の史跡に指定(明恵上人練芥の地,徒歩20分)

|

||||||||

|

闘鶏神社(田辺市) 允恭(いんぎょう)天皇8年(423年)の創建。 武蔵坊弁慶ゆかりの地です。源平の戦いの折、弁慶の父、熊野弁当湛増が平家側に付くか源氏側に付くかを決めるため、社前で紅白の鶏をたたかわせたと伝えられており、平家物語に名高い鶏合(とりあわせ)壇浦合戦は、ここが舞台となっています。 社宝として弁慶産湯の釜、源義経鍾愛の笛などを保有。

|

||||||||

|

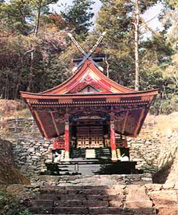

熊野本宮大社(田辺市) 熊野三山の一つで全国にある3000社以上ある熊野神社の総本宮です。 主祭神は家津美御子大神(須佐之男神)で、交通安全、豊漁、家庭円満、長寿の神として人々に崇められています。また、明治22年の洪水で流出を免れた社殿は、現在も幽静なたたずまいを見せており、平成7年には国の重要文化財に指定されました。

|

||||||||

|

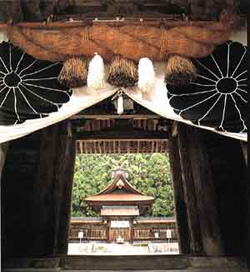

熊野速玉大社(新宮市) 熊野三山の一つで歴史ある古社。熊野速玉大神(いざなぎのみこと)・熊野夫須美大神(いざなみのみこと)を主神に、十二柱の神々を祀り新宮十二社大権現として全国から崇敬を集めています。 速玉大神は、現世安穏、良縁結び、海上安全、病気平癒、先祖慰霊など、諸願成就の神様としても有名。 多くの国宝や重要文化財を保有、展示されています。

|

||||||||

|

熊野那智大社(那智勝浦町) 熊野三山の一社。古くは命の根源である水を豊かに湛える滝「那智大瀧」をご神体としていた社であり、神武天皇ゆかりの地でもあります。現在は万物の生成・ 育成を司る夫須美神(ふすみのかみ)を御主神に祀り、農林・水産・漁業の守護神、また結びの宮として今もなお信仰を集めています。本殿は国の重要文化財に指定。

|

||||||||

|

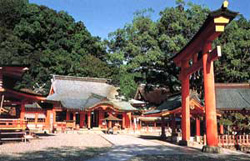

丹生都比売神社(かつらぎ町) 平成16年7月7日、世界遺産として登録された丹生都比売神社は、高野山の地主神として空海の高野山開創よりも早く、かつらぎ町天野の地に祀られてきました。 「延喜式」の式内社で、天照大神の妹君にあたる丹生都比売神をはじめ四祭神を祀っている。あでやかな朱塗りの鳥居、楼門、太鼓橋、春日造りの四社殿の華麗なたたずまいは、由緒の深さとともに女神の里のおくゆかしさを感じます。

|

||||||||

| 古の交流の海|大阪府|兵庫県|奈良県|和歌山県|徳島県|香川県|高知県| |