狭い所を好む佐藤春夫のために作られた、2畳ほどの書斎「八角塔」。

守り伝えるモノ 守り継ぐ人々 -5-

日本各地と繋がるまち

新宮に息づく

文化の遺伝子

熊野の神々はまず初めに神倉山のゴトビキ岩に降臨し、その後現在の社地に真新しい宮が造営されたことからその名がついた「新宮」。近現代になると作家や建築家など多くの先進的な文化人を輩出してきた。その背景には、熊野古道を通じて都文化の洗礼も受けつつ、海運が主流であった時代に要衝地であったことが大きく関わっている。

熊野川沿岸にある新宮城跡に立つ中瀬古友夫さん。「水ノ手には炭納屋の跡が発掘されています。備長炭を江戸へ送る拠点として機能していたようです」。

熊野学研究委員会の中瀬古友夫さんは、「新宮は木材や薪炭の流通により発展。山で伐採した木材を熊野川に流して河口に集め、江戸へと大量に送り出していました。船は黒潮に乗り江戸まで2日で到着することもありました」と話す。京都や大阪と比べてもはるかに近く、新宮にさまざまな物資や情報がもたらされました。

太平洋沿岸の航路などを描いた古地図。新宮が当時の要衝であったことを示している。

また、江戸から明治期にかけて伊勢参りが流行した際も、新宮は東北や関東の人にとって観光地の一つだった。当時の道中記によると、新宮は“小都会”と記されており、賑わっていた様子が窺える。

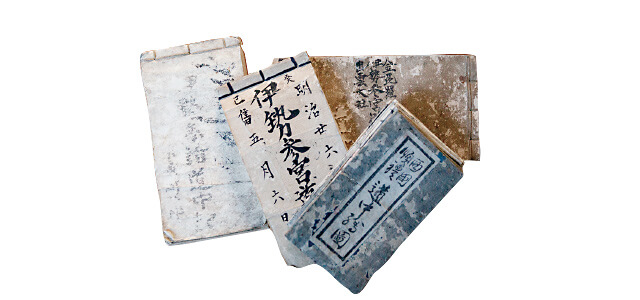

中瀬古さんが所有する、江戸~明治期に記された、伊勢・熊野への「道中記」や「西国道中巡礼絵図」。

「大逆事件では、明治天皇暗殺計画の容疑で無関係な大石誠之助らも処刑されました。新しい思想や文化を受け入れてきたからこそ、新宮は政府に危険視されたのでしょう。」と中瀬古さんは言う。木材産業の発展がもたらした豊かさと盛んな情報交流により、洗練された文化が育まれた新宮。今も各所に当時の繁栄を思わせる先人たちの足跡が残り、今も語り継がれている。

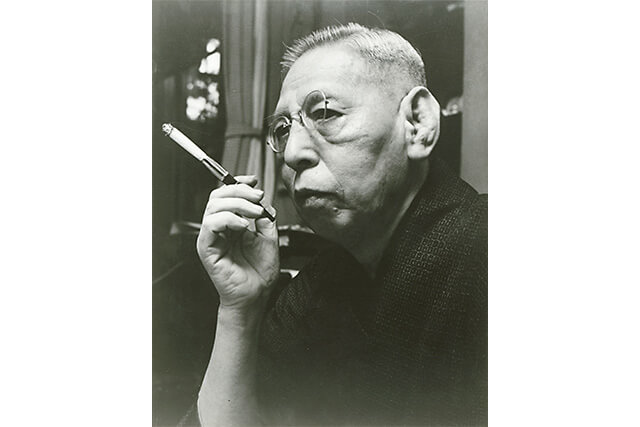

【佐藤春夫記念館】

太宰治や井伏鱒二が師と仰いだ文豪・佐藤春夫の記念館。応接間や書斎が再現されている他、貴重な資料が展示されている。建物は西村伊作の弟・大石七分による設計で、佐藤春夫の東京の邸宅が移築されたもの。2024年4月以降は、市内への移転工事のため公開を一時中止。

電話/0735-21-1755

(肖像写真は、新宮市立佐藤春夫記念館提供)

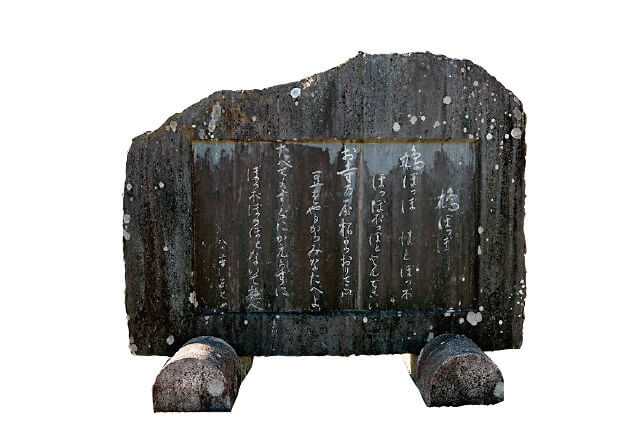

【東くめ歌碑】

滝廉太郎と共に、日本で初めて口語体による童謡を作った作詞家・東くめ。新宮駅前にある歌碑に代表作の一つ「鳩ぽっぽ」の詞が書かれている。

【中上健次コーナー】

新宮市文化複合施設「丹鶴ホール」4階にある市立図書館内に設けられた中上健次コーナー。「岬」「枯木灘」をはじめとした重厚な作品を多数生み出した芥川賞作家・中上健次の業績を、作品や写真、再現された書斎や私物などの貴重な資料とともに紹介している。

電話/ 0735-22-2284

中上健次の名前入り原稿用紙

【大逆事件犠牲者顕彰碑】

“ドクトル大石”として親しまれ、人権思想や平和思想の礎を築いた医師・大石誠之助。明治末期の大逆事件で無実の罪を着せられ処刑された。顕彰碑には大石ら犠牲者の名前が記されている。

【旧西村家住宅(西村伊作記念館)】

大正3年に建てられた、文化学院の創立者であり独学の建築家・西村伊作の旧邸宅。南側に配置された居間や地下のボイラー室、リクライニングチェアなど、当時では珍しい先進的な洋風住宅だった。与謝野晶子ら文化人が集まるサロンでもあったという。

電話/0735-22-6570

【旧チャップマン邸】

アメリカ人の宣教師チャップマンとその家族のために西村伊作が設計した住宅。昭和には旅館として活用され、中上健次も執筆活動を行った。個人管理が難しくなる中、市民の要望を受け現在は市が管理し、ワーケーション施設としても利用可能。

電話/0735-23-2311