高齢になると、身体的機能や判断力の低下により、人権や権が侵害されやすい状態になります。高齢者の人権について、理解を深めることが重要です。

高齢者への虐待防止

高齢者への虐待は、大きく分けて次の5つに分類され、さまざまな要因が重なって発生します。介護者の心身の疲労も要因の一つであり、どの家庭にも起こりうる問題として捉えることが大切です。

一人で悩まず、市町村や地域包括支援センターなどにご相談ください。

高齢者への虐待は、大きく分けて次の5つに分類され、さまざまな要因が重なって発生します。介護者の心身の疲労も要因の一つであり、どの家庭にも起こりうる問題として捉えることが大切です。

一人で悩まず、市町村や地域包括支援センターなどにご相談ください。

【虐待の5類型】

身体的虐待

暴行を加える。性的虐待

わいせつな行為をする、させる。経済的虐待

財産や金銭を使用したり、制限したりする。心理的虐待

脅すなど、精神的苦痛を与える。介護・世話の放棄・放任

介護や世話を放棄する。

成年後見制度

認知症などにより判断能力の低下した方が安心した生活を送るために創設された制度で、家庭裁判所によって選ばれた後見人は、本人に代わり、財産管理や介護サービスの手続きなどを行います。

将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ任意後見人や委任する事務を決めておく任意後見制度もあります。

詳しくは県成年後見支援センターや市町村、地域包括支援センターにご相談ください。

認知症などにより判断能力の低下した方が安心した生活を送るために創設された制度で、家庭裁判所によって選ばれた後見人は、本人に代わり、財産管理や介護サービスの手続きなどを行います。

将来の判断能力低下に備えて、あらかじめ任意後見人や委任する事務を決めておく任意後見制度もあります。

詳しくは県成年後見支援センターや市町村、地域包括支援センターにご相談ください。

県成年後見支援センター 電話073‐435‐5248 ファックス073‐435‐5221(相談日:月~金曜9時~17時30分)

特殊詐欺被害防止

問い合わせ:県警察本部生活安全企画課 電話073-423-0110

問い合わせ:県警察本部生活安全企画課 電話073-423-0110

高齢者は「お金」「健康」「孤独」の3つに大きな不安を持っていると言われており、言葉巧みに高齢者の不安をあおり、年金や貯蓄などの大切な財産を狙う特殊詐欺が多発しています。

詐欺の被害に遭わないために、不審な電話、メールやハガキがあった場合は、自分で行動する前に警察署などへご相談ください。

特殊詐欺の主な手口

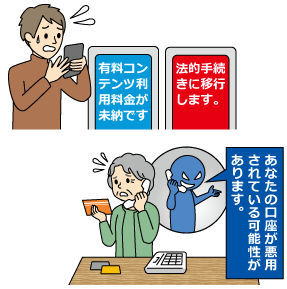

架空料金請求詐欺

未払いの料金があるなどの架空の事実を伝え、金銭等をだまし取ります。

預貯金詐欺

警察官などを装い、口座が不正に利用されているなどを理由にキャッシュカードの確認・交換を要求し、預貯金をだまし取ります。

詐欺の被害にあわない

3つのポイント

3つのポイント

(1)知らない番号からの電話に「出ない」

(2)お金やキャッシュカードなどの話が出たら電話を「切る」

(3)電話を切った後は、すぐに「ちょっと確認電話」に電話を「かける」

(2)お金やキャッシュカードなどの話が出たら電話を「切る」

(3)電話を切った後は、すぐに「ちょっと確認電話」に電話を「かける」

特殊詐欺被害防止専用

フリーダイヤル

フリーダイヤル

「ちょっと確認電話」

フリーダイヤル0120‐508‐878(これは わなや)

フリーダイヤル0120‐508‐878(これは わなや)

NTT西日本では、70歳以上の契約者、または70歳以上の方と同居する契約者を対象に、両サービスの月額利用料及び工事費が無料になります。

問合せ・申込:NTT西日本 フリーダイヤル0120-931-965

犯罪被害・犯罪の未然防止・地域の安全等に関する警察相談窓口 #9110 電話073‐432‐0110