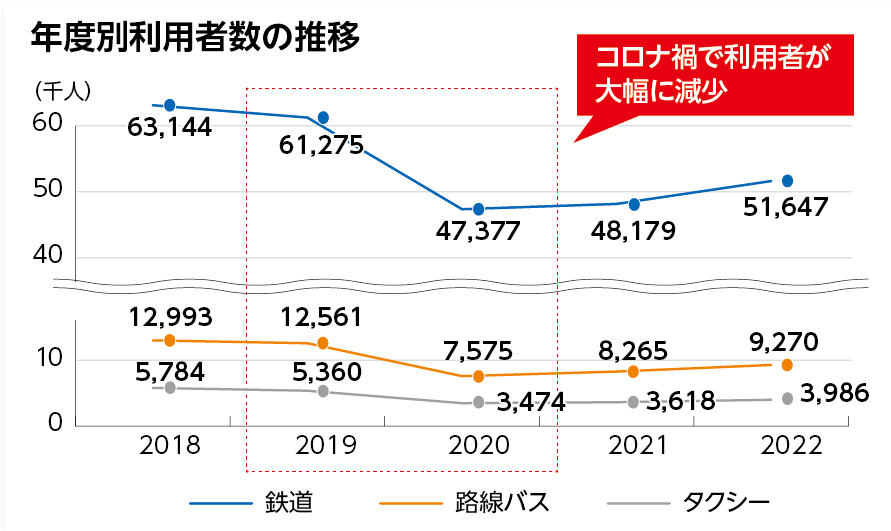

私たちの移動を支える電車やバス、タクシーなどの公共交通機関は、自動車の普及や人々の生活様式の変化に伴い利用者が減少しています。さらに、新型コロナウイルス感染症の流行で利用者は急減し、路線の維持が困難な状況に置かれています。

車がなくても行きたい場所に行ける環境を将来にわたって残していくには、行政・交通事業者・県民の皆さんが一体となって「みんなで公共交通を支える・守る」という意識を持つことが不可欠です。皆さんも、大切な移動手段である公共交通のことを一緒に考えてみませんか。

出典:県地域公共交通計画

持続可能な公共交通の実現には、地域の現状や課題、住民のニーズを把握し、それぞれの地域に適した公共交通の在り方を考えていくことが必要です。

県では、広域的な路線を維持するため事業者に財政的支援を行っているほか、公共交通の見直しに取り組む市町村に対し、アドバイザー派遣や必要な調査・実証費用を助成することで、交通課題の解決や地域に根差した公共交通の実現をめざしています。

(※)の導入(紀の川市)

※利用者の予約に応じ、AIが提案する最適な経路で運行する乗合交通システム

(和歌山市)

(太地町)

路線バスの走行位置や待ち時間が分かるシステムや、現金の準備不要でバスに乗車できるキャッシュレス決済の導入を促進し、利便性の向上に努めています。また、鉄道駅のバリアフリー化や、ノンステップバス車両の導入費用を支援し、誰もが利用しやすい環境づくりを推進しています。

どの公共交通も、利用されなければ存続できません。すべての人が公共交通を「自分事」として考え、「乗って残す」という意識を持つことが必要です。

県では、その機運醸成のため、関係者とも協力し、県民の皆さんに公共交通への理解を深めてもらう機会の創出に努めています。

駅や移動中の車内で行うクイズ大会

縁日やフードコートなどで貴志川線を盛り上げるイベント

代表 木村 幹生 さん

私たちは和歌山電鐵貴志川線の利用促進に向けた催しや活動を行う住民有志の団体です。約20年前、利用者の減少によって貴志川線が廃線の危機に陥った際に、「自分たちで何とかしよう」と住民に声をかけてこの会を結成しました。長年の活動を経て、貴志川線には国内外から多くの人が訪れるようになりましたが、課題はまだまだあります。この先も永続し、「いつ来ても快適で楽しい」と思ってもらえる貴志川線にみんなでしていきたいです。

※地域再生大賞…特色ある地域活動を行う団体や個人を表彰する制度