削減しよう

問い合わせ 循環型社会推進課

電話073-441-2675

ファックス073-441-2685

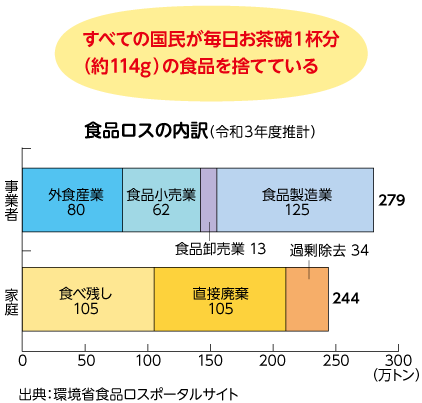

「食品ロス」とは、「本来食べられるのに捨てられてしまう食品」のことです。日本では年間523万トンの食品ロスが発生しているといわれています。食べ物を無駄にするだけでなく、ごみ処理に多額の費用がかかり、燃やすことでCO₂が排出され、環境への負荷につながります。

買い物や食材の保存方法など、少しの工夫で食品ロスを減らすことができます。

料理をするとき

食べるとき

プラスチックごみ削減や食品ロス削減のための具体的な取組を実践する事業者や団体を登録し、県HPでその取組を広く発信します。

登録者には

ステッカーを交付

食品ロスの約53パーセントは、食品事業者によって排出されています。食品ロスの原因を把握し、対策や行動を進めましょう。

工場長 前田 和宏さん

当社では、メタン発酵処理により食品ロスを分解して電気を発生させるバイオガスプラントを導入しています。比較的消費期限の短い食材を材料として使用し、お弁当などの商品を製造する当社は、製造過程において食品ロスを排出しており、その処理に多額の費用がかかっていました。バイオガスプラントを導入することで、食品ロスの排出や処理費用を大幅に削減することができ、脱炭素経営にもつなげることができました。まだ導入例が少ないため、当社が先駆けとなることで、食品ロス削減の取組が広がれば良いと考えています。

問い合わせ 成長産業推進課 電話073-441-2355 ファックス073-432-0180

県では、地域の未利用資源を利活用し循環させることで、環境負荷の低減と経済成長を実現する循環経済の実現に取り組んでいます。

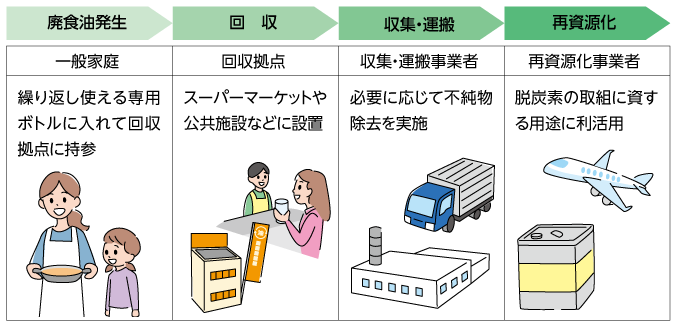

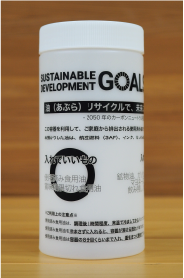

SAF製造工場の立地が予定される本県の特性を踏まえた地域資源の循環を図るため、今は捨てられてしまっている使用済み食用油(廃食油)を回収して利活用する仕組みの構築をめざし、廃食油回収の実証を行います。

(2023年10月)

(2024年1月)

実証期間中に、廃食油の回収やアンケートの回答に協力いただけるモニター登録者を募集します。

対象者:和歌山市、海南市、有田市に設置する回収拠点に持参できる方

※3市に居住している必要はありません

回収開始時期:7月上旬

回収方法:モニター登録者に対し回収拠点で配布する専用ボトルに廃食油を入れ、回収拠点に持ち込み

回収拠点:地域のスーパーマーケット、公共施設等を予定

回収拠点一覧はこちら

対象の廃食油:家庭から発生する植物性の食用油に限る

モニター登録はこちら

ENEOS和歌山製造所

1941年の操業開始以来、地域経済や地域の雇用にとって重要な役割を果たしてきましたが、世界的な脱炭素の機運等の環境変化により、昨年10月で製油所の機能を停止しました。今後は、石油基地からカーボンニュートラルを先導するGXモデル地区をめざす「未来環境供給基地」へと生まれ変わり、SAF製造の拠点化やGXに関連する企業の誘致を進めていきます。

GX(グリーントランスフォーメーション)…化石燃料をできるだけ使わず、クリーンなエネルギーを活用していくための変革やその実現に向けた活動のこと