県民の友 4月号トップページへ

掲載内容

は新規

は新規  は拡充

は拡充(1) コロナ禍から経済と雇用を守る

中小企業等におけるコロナ危機からの脱却

中小企業等におけるコロナ危機からの脱却

中小企業等の資金繰りを支えるため、新規融資枠1,200億円を確保し、金融機関、信用保証協会と協力して融資を実施します。

■ 飲食・宿泊・旅行業給付金(最大60万円)

「第三波」の影響により、1月または2月の売上が前年同月比50パーセント以上減少した業者に対して従業員規模に応じ、給付金を支給します。

■ 地域交通運行継続給付金(最大300万円)

地域交通事業者の今後の事業継続のための支援として、事業者保有車両台数に応じ、給付金を支給します。

デジタル化による県内産業活性化

デジタル化による県内産業活性化

新商品開発から販路開拓まで新たな挑戦を支援するデジタル化補助金を創設しました。

また、専門家派遣により、導入前の事前準備から導入後のサポートまで一貫して支援します。

コロナ不況下における雇用対策

コロナ不況下における雇用対策

離職者の再就職支援のため、受入企業において座学研修や職場実習を実施し、正規雇用につながった場合、研修費などを当該企業やマッチング支援を行う事業者に対して支援します。

県産品の魅力とウェブを活用した販路拡大

県産品の魅力とウェブを活用した販路拡大

あらゆる県産品をすぐに購入できるポータルサイト「おいしく食べて和歌山モール」を開設し、魅力を発信します。

また、農林漁業者向けに、ウェブ用販売促進ツールの作成など、新たな取組を支援します。

農林水産業のスマート化

農林水産業のスマート化

生産性の向上につながる農業用ドローンやリモコン式草刈り機など、農林水産業の機器導入を支援します。

リモコン式草刈り機

アシストスーツ

農業によるメンタルヘルスケアの推進

農業によるメンタルヘルスケアの推進

全国のメンタルヘルスに課題を抱えた人を県内の農家で受け入れ、農作業を通じて行うメンタルヘルスケアを全国に先駆けて推進します。

農業生産力の強化・経営の発展支援

農業生産力の強化・経営の発展支援

農業生産力の強化や経営発展に向けて、戦略品種への改植やハウスの高度化など、農業生産力の強化を支援します。また、協業組織等による生産拡大や販売促進などの取組を総合的に支援します。

強い紀州材の需要喚起対策

強い紀州材の需要喚起対策 紀州材の付加価値を向上させるため、事業者が行う丸太の強度などを表示する取組を支援します。 また、都市部での新たな販路開拓を推進するため、紀州材を取り扱う工務店を新たに利用推進店として認定し、紀州材の使用量に応じて支援します。

また、都市部での新たな販路開拓を推進するため、紀州材を取り扱う工務店を新たに利用推進店として認定し、紀州材の使用量に応じて支援します。

農林水産業の担い手確保

農林水産業の担い手確保市町村や協同組合と連携し、全国への情報発信や人材のマッチングを行うとともに、新たに農業系高校から農林大学校への5年間一貫教育を実施します。

コロナの感染状況を注視しつつ、段階的に観光プロモーションを展開するとともに、テレワークの普及などの社会変化を踏まえ、ワーケーションなど「新たな旅のスタイル」の普及・促進を図ります。また、非接触の観光スタイルを確立するため、アプリ構築による交通・観光施設利用などのデジタル化を進めます。

今後の誘客を見据えた空港・港湾の受入体制の強化

今後の誘客を見据えた空港・港湾の受入体制の強化

国際線ターミナルビルや駐機場を整備することで、南紀白浜空港へのビジネスジェット、チャーター便、新規路線の誘致を進めていきます。

国際線ターミナルビル(完成予想図)

国際線ターミナルビル(完成予想図)また、クルーズ客船寄港の増加に向けた支援にも取り組みます。

(2) 誰もが安心できる暮らしを守る

コロナ禍における保健医療行政の強化

コロナ禍における保健医療行政の強化

病状の急変に備え、引き続き感染者全員を入院治療できるよう、400床の病床を確保するとともに、院内感染を防止し、安全な診療体制を確保するため、病床の陰圧化や医療資機材などの整備を支援します。

また、大規模な感染症などの発生に対応するため、和歌山県環境衛生研究センターを再整備します。

■ 救急告示医療機関等に遺伝子検査機器を導入し、検査体制を強化します。

■ 入院医療機関や高齢者・障害者施設などへ抗原検査キットを配付し、検査体制を強化します。

■ 和歌山県環境衛生研究センターへのゲノム解析用機器の導入により、感染経路を早期に究明します。

県内どこに住んでいても必要な医療を受けられる体制を確保するため、救急医療体制を充実させるとともに、遠隔医療を推進します。また、医師の地域偏在や特定診療科における医師不足の解消に取り組むとともに、医療系大学の開設による看護職・リハビリ職・薬剤師の育成に取り組みます。

安心して出産・子育てできる環境の整備

安心して出産・子育てできる環境の整備

子供を持ちたい人が、安心して産み育てられる社会を実現するため、不妊治療助成制度の支援対象者を拡大するとともに、妊娠前から子供の成長段階に応じた細やかな支援やコロナ禍でも安心して相談できるよう子育て世代包括支援センターの体制を強化します。

| 不妊治療助成制度の 対象者拡大 (対象:43歳未満) |

・所得制限:撤廃 ・助成回数:1子ごと6回まで (40歳以上43歳未満は3回) ・事実婚も対象に |

里親委託の推進

里親委託の推進新たな里親人材の発掘、里親登録に向けた研修の充実、里親体験の推進、相談支援体制の充実を図ることで里親委託を推進します。

国の保育料無償化制度を取り入れながら、県独自で多子世帯の保育料を無償化するとともに、在宅育児世帯への経済的支援を引き続き実施します。また、待機児童ゼロをめざして保育人材の確保と保育所整備を促進します。

全小学校区への放課後児童クラブと学習支援や体験活動を行う場の設置を促進するとともに、さまざまな課題を抱える家庭などへの訪問支援などを強化します。

また、県独自の大学等への進学支援金制度(卒業後、県内に居住等すれば返還免除)などにより、経済的な理由で進学が困難な学生への支援を行います。

コロナにも負けない健康づくりの推進

コロナにも負けない健康づくりの推進

外出控えによる検診控えや運動不足に対して、がん検診等の充実やオンラインによる健康相談体制の強化に取り組みます。また、通いの場や自宅でも運動できるよう「体操アプリ」の配信など、高齢者向け介護予防体操を普及促進します。

高齢者福祉の推進

高齢者福祉の推進 支援が必要となった高齢者が再び自立した生活に戻ることをめざすため、自立支援による改善効果が高い介護事業所を推奨・公表する制度を創設します。

また、介護人材の確保に向けた取組を引き続き推進します。

ギャンブルやゲームなどさまざまな依存症に対して、関係機関が連携し、相談・医療・回復支援など総合的な依存症対策を推進します。

農福連携の推進

農福連携の推進障害者の就労の場の確保や賃金の向上を目的に、農家と障害者就労施設のマッチングを行うとともに、障害者や支援員への農作業指導、障害者の受入準備に必要な経費を支援します。

コロナ禍における人権尊重の社会づくり

コロナ禍における人権尊重の社会づくり

全国で初めて施行した「新型コロナウイルス感染症に係る誹謗(ひぼう)中傷等対策に関する条例」に基づき、専用ダイヤルの設置やインターネット上のモニタリングなど、新型コロナウイルス感染者などへの誹謗中傷等をなくすための取組を推進します。

(3) 安全で魅力ある地域を守る

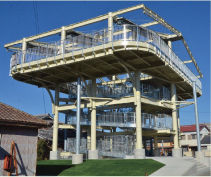

南海トラフ地震による津波に備え、津波避難困難地域の解消に向けた対策を、概ね10年間(2015年〜2024年)で計画的に実施していきます。

津波避難タワー

津波避難タワー避難路や津波避難タワーの整備支援や河川・海岸堤防、港湾・漁港施設の整備を推進するとともに、被災後のまちづくりを想定した復興計画の事前策定に取り組む沿岸市町を支援します。

災害時医療対策の強化

災害時医療対策の強化 災害時の通信途絶に備え、国や県外のDMAT(災害医療支援チーム)に迅速な救助要請ができるよう、災害拠点・支援病院などへの衛星通信機器(JSAT)の整備を支援します。

また、串本総合運動公園へ新たに航空搬送拠点を整備するとともに、災害拠点病院への「災害対応棟」(災害時に負傷者等の受入を行う臨時の医療施設)の整備を支援します。

建物の倒壊による犠牲者ゼロの推進

建物の倒壊による犠牲者ゼロの推進

住宅の耐震化支援制度について、津波避難困難地域に限り耐震性を有しない住宅を除去し、地域外へ住み替えを行う場合の除去費用や建設費用を、補助対象に追加します。(建て替えを行う場合、最大168.5万円)

また、地震時に建造物の倒壊による緊急輸送道路の閉塞を防ぐため、沿道建築物の耐震化を支援します。

集中豪雨や台風による水害等の被害軽減を図るため、県内主要河川の整備や国営総合農地防災事業による農地湛水被害対策を推進します。また、砂防関係施設の整備を推進するなど、土砂災害対策に取り組みます。

生物多様性の保全を担う人材の育成1,426万円

生物多様性の保全を担う人材の育成1,426万円

優れた活動・研究を行っている個人・団体を表彰するとともに、自然への興味・関心を喚起させる動画作成や学びの深化を図るネイチャー・キャンプ開催により、次代の生物多様性の保全を担う人材を発掘・育成します。

魅力ある地域づくりのためには都市計画が重要です。都市計画の新しい要素として、県では、まちなかへの大学誘致に取り組んでいます。4月には2つの大学が開設しました。学生数は2026年に5大学で合計2,000人になる予定で、まちなかの賑(にぎ)わいが期待されます。

和歌山県立医科大学薬学部

和歌山県立医科大学薬学部

和歌山リハビリテーション専門職大学

和歌山リハビリテーション専門職大学

東京医療保健大学和歌山看護学部

東京医療保健大学和歌山看護学部

和歌山信愛大学教育学部

和歌山信愛大学教育学部

宝塚医療大学和歌山保健医療学部

宝塚医療大学和歌山保健医療学部