県民の友 1月号トップページへ

掲載内容

問い合わせ:県庁子ども未来課 電話073-441-2492

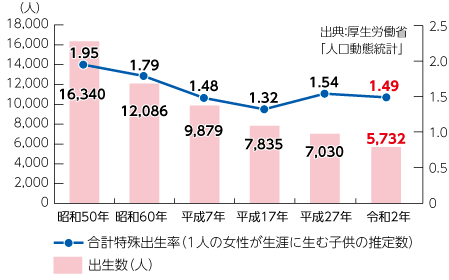

県の出生数は年々減少しており、令和2年の合計特殊出生率は1.49と全国値(1.34)を上回るものの、人口維持に必要である2.07は大きく下回っています。

少子化をくい止めるためには、経済的支援だけでなく、地域や団体などと連携し、社会全体で子育てを支援していく必要があります。

県では、子供を安心して生み、育てることができる和歌山県をめざし、妊娠、出産、子育てまで切れめのない支援に取り組んでいます。

県の合計特殊出生率と出生数の推移

経済面を応援

● 保育所利用料等の無償化

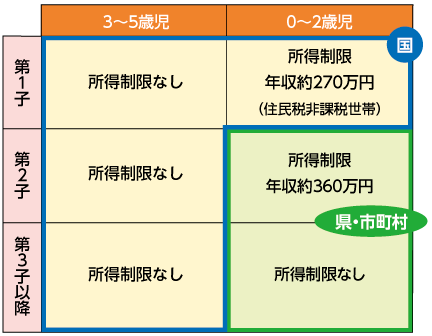

令和元年10月から、3歳から5歳までの子供と、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子供の幼稚園、保育所、認定こども園などの利用料金等を無償化する制度が始まっています。県と市町村では、第2子以降の0歳から2歳の子供についても一定の所得制限のもと、利用料金等を無償化する「紀州っ子いっぱいサポート」を実施しています。(0〜2歳児については一定の所得制限あり)

利用料等無償化の範囲

対象施設

幼稚園、保育所、認定こども園、児童発達支援センター、病院内保育所、企業内保育所、認可外保育所など

● 副食費の助成

県と市町村では、3歳から5歳までの子供の副食費についても、「紀州っ子いっぱいサポート」で支援を行っています。

副食費助成制度の概要

所得制限第1・2子 所得制限(年収約360万円)

第3子以降 所得制限なし

※紀州っ子いっぱいサポートの実施状況は市町村によって異なります。

詳しくは、お住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。

公的支援を受けずに在宅で育児をしている世帯に対しても、第2子以降の0歳児(生後2カ月を超えてから1歳になるまで)を対象に経済的支援を実施しています。

(令和3年度は、令和2年4月1日から令和3年12月31日までに生まれた子供が対象です。)

一人当たり 月額1万5,000円

(最大10カ月で15万円)

さらに上乗せを行っている市町村もあります。

第2子 所得制限(年収約360万円)

第3子以降 所得制限なし

次の要件をすべて満たしていること

(1)和歌山県内に住民登録を有する児童手当などの受給者であること(施設等受給資格者は除く)※1

(2)職場復帰を前提として育児休業給付金を受給していないこと

(3)生活保護法による保護を受けていないこと

(4)乳児を保育所などに入所させていないこと

(5)暴力団関係者や公序良俗に反する者でないこと

※1児童手当などの受給者が乳児と同居していない場合は、同居している養育者が対象となります。

※2配偶者についても(2)および(5)の要件を満たす必要があります。

年度内の申請が必要です。詳しくは、お住まいの市町村子育て支援担当課にお問い合わせください。

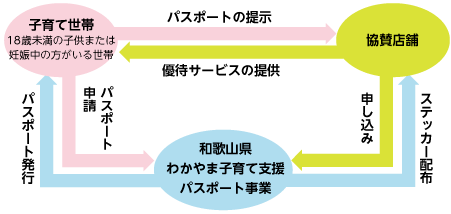

県内の飲食店や理美容室などの協賛店で、「パスポート」を提示すると、割引やプレゼントなどの優待サービスを受けることができます。

対象者18歳未満の子供または妊娠中の方がいる世帯

和歌山県大学生等進学支援金

問い合わせ:県教育庁生涯学習課 電話073-441-3758

県では、進学意欲と学力が高いにも関わらず、経済的な理由で大学への進学を断念することがないように、支援金を貸与しています。

※日本学生支援機構の給付型奨学金と併用可能です。

貸与額:年60万円

■ 連続する4年間で4回以内、最大240万円

採用予定数:40人(選考検査を実施)

・貸与要件あり(保護者の所得要件等)

・大学卒業後県内居住・就業等により返還免除可能

不妊でお悩みの方へ

こうのとりサポート

問い合わせ:県庁健康推進課 電話073-441-2642

不妊で悩む夫婦に対して、経済面・精神面の両面から支援を行っています。

● 特定不妊治療費助成

体外受精と顕微授精が対象

限度額30万円

● 不育症検査費助成

流産検体を用いた染色体検査が対象

限度額5万円

※申請、助成回数、助成額など詳しくは保健所(支所)まで

● 一般不妊治療費助成

人工授精や医療保険適用の不妊治療のほか、不育治療も対象

限度額3万円

※申請、助成期間、助成額など詳しくは市町村まで

こうのとり相談(不妊専門相談)

専門医師・保健師等による電話・面接・メール相談

岩出保健所 電話0736-61-0049

湯浅保健所 電話0737-64-1294

田辺保健所 電話0739-26-7952

※和歌山市保健所にも相談窓口があります。

詳しくは電話︎073-488-5120までお問い合わせください。

Eメール e0412004@pref.wakayama.lg.jp

こうのとり相談窓口のページへリンク