| エネルギー供給高度化法の影響 |

法に基づく「原油等の有効な利用に関する石油精製業者の判断基準」では、最悪の場合、東燃ゼネラル石油(株)和歌山工場の撤退も予想される内容である。存続に向けた経済産業省への強い要望活動を続けてほしい。 法に基づく「原油等の有効な利用に関する石油精製業者の判断基準」では、最悪の場合、東燃ゼネラル石油(株)和歌山工場の撤退も予想される内容である。存続に向けた経済産業省への強い要望活動を続けてほしい。 |

|

経済産業省や東燃ゼネラル石油(株)に直接働きかけているが、有田市をさびれさせないために頑張るのが私に課せられた最大の義務であり、和歌山を救う手段であると考えている。存続に役立つ施策を実施し、逆に存続にとって好ましくない県の施策があれば直ちに直す用意があると申し上げている。 経済産業省や東燃ゼネラル石油(株)に直接働きかけているが、有田市をさびれさせないために頑張るのが私に課せられた最大の義務であり、和歌山を救う手段であると考えている。存続に役立つ施策を実施し、逆に存続にとって好ましくない県の施策があれば直ちに直す用意があると申し上げている。

| エネルギー供給高度化法 |

| 正式名は「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」。経済産業省は、日本全体の重質油分解装置の装備率を平成25年度までに13%程度に引き上げることを目標に、各石油精製業者等に重質油分解装置の装備率の向上を義務づけている。 |

|

|

|

| 土木建築業の入札制度 |

総合評価方式による落札者決定において、一番低い見積もり業者が落札するのではなく、技術評価点の違いにより高い価格で入札した業者が落札する場合があるが、いかがなものか。 総合評価方式による落札者決定において、一番低い見積もり業者が落札するのではなく、技術評価点の違いにより高い価格で入札した業者が落札する場合があるが、いかがなものか。 |

一般競争入札を全面導入するに当たって、過度な価格競争により工事の品質が低下することがないよう、また建設企業の地域への貢献を加味した総合評価方式を採用しているが、現行制度で十分とは思っていないので、今後いろいろと提案をしていく。 一般競争入札を全面導入するに当たって、過度な価格競争により工事の品質が低下することがないよう、また建設企業の地域への貢献を加味した総合評価方式を採用しているが、現行制度で十分とは思っていないので、今後いろいろと提案をしていく。 |

|

| 総合評価方式 |

| 予定価格3,000万円以上の建設工事に適用される落札者決定方式。単に価格のみで競争させるのではなく、参加企業の技術者の工事成績等を点数化し、価格とともに総合的な評価で落札者を決定する。 |

|

|

|

|

| 湯浅御坊道路の4車線化 |

今夏は、海南湯浅道路の暫定4車線化で渋滞が劇的に緩和され、4車線の必要性を強く感じた。湯浅御坊道路の4車線化は年内にも都市計画決定されると聞いているが、事業化も含めた今後の展望はどうか。 今夏は、海南湯浅道路の暫定4車線化で渋滞が劇的に緩和され、4車線の必要性を強く感じた。湯浅御坊道路の4車線化は年内にも都市計画決定されると聞いているが、事業化も含めた今後の展望はどうか。 |

平成22年内の都市計画決定を目標に手続を進めており、この決定で有田〜御坊間は整備までに時間のかかる手続が終了する。今後、事業主体・手法などを国に早急に決定していただき、既に用地取得済みで着工可能な御坊〜田辺間も含め、可能なところから着手し、県民の悲願である有田〜田辺間全体の4車線化が早期に実現されるよう、国、関係機関に強く働きかける。 平成22年内の都市計画決定を目標に手続を進めており、この決定で有田〜御坊間は整備までに時間のかかる手続が終了する。今後、事業主体・手法などを国に早急に決定していただき、既に用地取得済みで着工可能な御坊〜田辺間も含め、可能なところから着手し、県民の悲願である有田〜田辺間全体の4車線化が早期に実現されるよう、国、関係機関に強く働きかける。 |

|

|

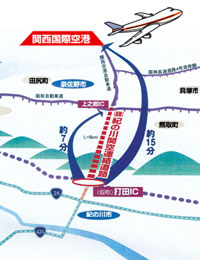

| (仮称)紀の川関空連絡道路の設置 |

「(仮称)紀の川関空連絡道路」は、関西国際空港などへの最短ルートとなり、関西都市圏がさらに拡大し、経済の活性化など、本県のみならず関西の発展に及ぼす効果は計りしれないと考えるが、必要性の認識と整備に向けた意気込みはどうか。 「(仮称)紀の川関空連絡道路」は、関西国際空港などへの最短ルートとなり、関西都市圏がさらに拡大し、経済の活性化など、本県のみならず関西の発展に及ぼす効果は計りしれないと考えるが、必要性の認識と整備に向けた意気込みはどうか。 |

|

関西国際空港と紀北地域や奈良、京都との連携を強化し、関西全体の発展につなげることは本県の大きな政策目標であり、大変有意義である。県としては、構想実現に向け、紀の川市や泉佐野市を中心とする地元の方々とともに必要性や意義について粘り強く広く訴えて実現を図っていく。 関西国際空港と紀北地域や奈良、京都との連携を強化し、関西全体の発展につなげることは本県の大きな政策目標であり、大変有意義である。県としては、構想実現に向け、紀の川市や泉佐野市を中心とする地元の方々とともに必要性や意義について粘り強く広く訴えて実現を図っていく。 |

|

|

| 関西広域連合に対する住民理解 |

関西広域連合は、関西の府県域を越えた新たな広域自治体をつくることになるが、住民の理解、同意はどの程度得られているのか。 関西広域連合は、関西の府県域を越えた新たな広域自治体をつくることになるが、住民の理解、同意はどの程度得られているのか。 |

県民への周知については、「県民の友」やホームページ、広報番組、シンポジウム、行政報告会を通じて説明をし、市町村にも理解、協力をもらうよう努力してきた。その中で、県民の認知や理解が深まってきたと思うので、今議会で諮ることが早過ぎるとは考えていない。 県民への周知については、「県民の友」やホームページ、広報番組、シンポジウム、行政報告会を通じて説明をし、市町村にも理解、協力をもらうよう努力してきた。その中で、県民の認知や理解が深まってきたと思うので、今議会で諮ることが早過ぎるとは考えていない。 |

|

|

| カジノ誘致戦略 |

本県におけるカジノ誘致戦略として大阪府との事前協議、調整、協力は不可欠であるが、大阪府との連携をどう考えているか。 本県におけるカジノ誘致戦略として大阪府との事前協議、調整、協力は不可欠であるが、大阪府との連携をどう考えているか。 |

県民に対してカジノに関する正確な情報を提供するとともに、シンポジウム等でつながりのできた研究者・企業関係者とのパイプを生かして情報収集しなければならない。本県では、関西広域を視野に入れながら地域の実情に合ったカジノの研究を深め、大阪府とよく議論していかなければならないと考えている。 県民に対してカジノに関する正確な情報を提供するとともに、シンポジウム等でつながりのできた研究者・企業関係者とのパイプを生かして情報収集しなければならない。本県では、関西広域を視野に入れながら地域の実情に合ったカジノの研究を深め、大阪府とよく議論していかなければならないと考えている。 |

|

|

| 紀州伝統工芸品の振興 |

橋本市の紀州へら竿など、県知事指定工芸品の後世への伝承と後継者育成、生活基盤安定のための伝統工芸品産業の振興策は。 橋本市の紀州へら竿など、県知事指定工芸品の後世への伝承と後継者育成、生活基盤安定のための伝統工芸品産業の振興策は。 |

|

伝統工芸品は全国に多くの愛好者が存する場合があり、体験工房などの集客施設を整備することにより観光産業としての再生も同時に図れる可能性も秘めている。地域振興の観点から国、市町村と連携した取り組みの検討を重ね、地場産業振興全体の観点からブランド力の育成と企画提案力の強化を図りながら販路開拓、後継者育成に対する支援を一層強化していく。 伝統工芸品は全国に多くの愛好者が存する場合があり、体験工房などの集客施設を整備することにより観光産業としての再生も同時に図れる可能性も秘めている。地域振興の観点から国、市町村と連携した取り組みの検討を重ね、地場産業振興全体の観点からブランド力の育成と企画提案力の強化を図りながら販路開拓、後継者育成に対する支援を一層強化していく。 |

|

|

| 学校休業日の振替 |

全国では学校の休みを移動して連休にしている地域があるが、本県でも取り組んではどうか。 全国では学校の休みを移動して連休にしている地域があるが、本県でも取り組んではどうか。 |

学校休業日の振り替えは、各学校が柔軟に対応しているが、効果を上げるためにも、社会全体の気運が醸成され、地域ぐるみの取組として実施することが大切である。今後、休業日の有効的なとり方やその意義を関係部局と連携・協議しながら研究する。 学校休業日の振り替えは、各学校が柔軟に対応しているが、効果を上げるためにも、社会全体の気運が醸成され、地域ぐるみの取組として実施することが大切である。今後、休業日の有効的なとり方やその意義を関係部局と連携・協議しながら研究する。 |

|

|

| 少子化に伴う県立学校再編 |

少子化の進行により、小中学校では1クラス30人を割り込む状況があり、現状、高校ではクラス減で対応をしている。今後の学校再編についての議論はどのような状況か。 少子化の進行により、小中学校では1クラス30人を割り込む状況があり、現状、高校ではクラス減で対応をしている。今後の学校再編についての議論はどのような状況か。 |

|

生徒数の減少に対応するため、平成17年5月に県立高等学校再編整備計画を策定した。既に実施した第1期実施プログラムに続き、本年3月には第2期(前期)実施プログラムを策定した。現在、次の実施プログラムの策定検討を行っており、その中で、生徒数減の著しい橋本市・伊都地方については緊急に取り組まなければならないと考えている。 生徒数の減少に対応するため、平成17年5月に県立高等学校再編整備計画を策定した。既に実施した第1期実施プログラムに続き、本年3月には第2期(前期)実施プログラムを策定した。現在、次の実施プログラムの策定検討を行っており、その中で、生徒数減の著しい橋本市・伊都地方については緊急に取り組まなければならないと考えている。 |

|

|

| 全国植樹祭を契機とした林政ビジョン |

平成23年5月に田辺市で全国植樹祭が開催されるが、これを契機に林政ビジョンを示して積極的に対策を進めてはどうか。 平成23年5月に田辺市で全国植樹祭が開催されるが、これを契機に林政ビジョンを示して積極的に対策を進めてはどうか。 |

|

全国植樹祭は、県の豊かな森林と木の文化をよりよい姿で後世に引き継いでいくための県民全体の取組の大きな節目としたい。植樹祭を契機として、改めて森林・林業の重要性についての県民の理解を高めながら、産業として自立した林業へのチャレンジ、間伐等の森林整備、大消費地をターゲットとする紀州材の需要拡大対策などを総合的に推進する。 全国植樹祭は、県の豊かな森林と木の文化をよりよい姿で後世に引き継いでいくための県民全体の取組の大きな節目としたい。植樹祭を契機として、改めて森林・林業の重要性についての県民の理解を高めながら、産業として自立した林業へのチャレンジ、間伐等の森林整備、大消費地をターゲットとする紀州材の需要拡大対策などを総合的に推進する。 |

|

|

| 中山間・過疎地域の活性化 |

農山村集落を存続させるには、社会的共同経営体つまり地域住民による主体的な協同活動へ発展させる必要がある。和歌山版集落営農組織として集落営農法人化し、地域住民の主体的活動で活性化していくべきではないか。 農山村集落を存続させるには、社会的共同経営体つまり地域住民による主体的な協同活動へ発展させる必要がある。和歌山版集落営農組織として集落営農法人化し、地域住民の主体的活動で活性化していくべきではないか。 |

過疎地域の活性化を図るためには、農地や水路、里山等の地域資源を地域住民が共同で管理して産業振興を図るなど、生活基盤を守るシステムづくりが必要である。議員の和歌山版集落営農組織の提案は大変貴重であり、今後とも地域振興ついて様々な施策を展開する中で、地域の持っている資源、人、技術を最大限生かす方策について、地元の方々、市町村とも十分に話し合いながら一緒になって取り組んでいく。 過疎地域の活性化を図るためには、農地や水路、里山等の地域資源を地域住民が共同で管理して産業振興を図るなど、生活基盤を守るシステムづくりが必要である。議員の和歌山版集落営農組織の提案は大変貴重であり、今後とも地域振興ついて様々な施策を展開する中で、地域の持っている資源、人、技術を最大限生かす方策について、地元の方々、市町村とも十分に話し合いながら一緒になって取り組んでいく。 |

|

|

| 脳脊髄液減少症に対する保険適用 |

本年4月13日付、厚生労働省保険局医療課の通知で、脳脊髄液減少症の検査費用が保険適用となったが、医療現場への周知徹底にどう対応しているか。 本年4月13日付、厚生労働省保険局医療課の通知で、脳脊髄液減少症の検査費用が保険適用となったが、医療現場への周知徹底にどう対応しているか。 |

脳脊髄液減少症の診療を行っている病院を県のホームページで紹介しており、今回の通知も掲載し、周知を図っている。保険適用が円滑に行われるためには、治療している医療機関から検査機関への診療情報提供を適切に行うことが必要であり、こうしたことについても引き続き周知に努める。 脳脊髄液減少症の診療を行っている病院を県のホームページで紹介しており、今回の通知も掲載し、周知を図っている。保険適用が円滑に行われるためには、治療している医療機関から検査機関への診療情報提供を適切に行うことが必要であり、こうしたことについても引き続き周知に努める。 |

|

| 脳脊髄液減少症 |

| 事故や転倒の衝撃で硬膜が傷つくなど、何らかの原因で脳脊髄液が減少することにより、頭痛、めまいなど、様々な症状を起こすもの。「むち打ち症」の原因の1つとしても指摘されている。 |

|

|

|

|

| 子どもの虐待問題 |

現在、児童相談所と市町村の二元体制で家族再生への支援が行われている。身近なところで温かく支援するとなれば市町村の役割が大きくなってくるが、体制はどうなっているか。 現在、児童相談所と市町村の二元体制で家族再生への支援が行われている。身近なところで温かく支援するとなれば市町村の役割が大きくなってくるが、体制はどうなっているか。 |

虐待の状況から優先度が高い案件は児童相談所が専門的に対応することとしているが、在宅支援に関しては児童相談所と市町村の役割が完全に分かれているのではなく、児童相談所からの専門スタッフの派遣や指導助言、市町村からの在宅支援家庭の情報提供など、相互に連携して取り組んでいる。今後とも市町村と連携して児童虐待の防止に向け取り組んでいく。 虐待の状況から優先度が高い案件は児童相談所が専門的に対応することとしているが、在宅支援に関しては児童相談所と市町村の役割が完全に分かれているのではなく、児童相談所からの専門スタッフの派遣や指導助言、市町村からの在宅支援家庭の情報提供など、相互に連携して取り組んでいる。今後とも市町村と連携して児童虐待の防止に向け取り組んでいく。 |

|

|

| がん条例の制定 |

日本は年間で34万人ががんで死亡している。がん死亡率の高い本県は、県を挙げて取り組んでいくため、がん条例の制定が必要では。 日本は年間で34万人ががんで死亡している。がん死亡率の高い本県は、県を挙げて取り組んでいくため、がん条例の制定が必要では。 |

がん対策基本法に定められた国のがん対策推進基本計画をもとに、平成20年に県がん対策推進計画を策定しており、これに基づき、がんによる死亡率の減少、がん患者と家族の苦痛軽減と療養生活の質の維持向上をめざしてがん対策を進めている。今後、これらの取組を進めながら、がん条例について、他県の取組を参考に研究する。 がん対策基本法に定められた国のがん対策推進基本計画をもとに、平成20年に県がん対策推進計画を策定しており、これに基づき、がんによる死亡率の減少、がん患者と家族の苦痛軽減と療養生活の質の維持向上をめざしてがん対策を進めている。今後、これらの取組を進めながら、がん条例について、他県の取組を参考に研究する。 |

|

|

| 風力発電による健康被害 |

今、風力発電による低周波公害が全国的に大きな問題となっている中、本県でも下津町の人が気分が悪くなったと訴えているが、これまで健康被害の訴えはなかったのか。今後の対応は。 今、風力発電による低周波公害が全国的に大きな問題となっている中、本県でも下津町の人が気分が悪くなったと訴えているが、これまで健康被害の訴えはなかったのか。今後の対応は。 |

|

今回が初めての事例である。なお、有田川町では騒音に対する苦情があると町より聞いている。今後も地元と連携しながら状況把握を行い、健康不安のある方については保健所が実施するクリニックや健康相談等で対応していく。 今回が初めての事例である。なお、有田川町では騒音に対する苦情があると町より聞いている。今後も地元と連携しながら状況把握を行い、健康不安のある方については保健所が実施するクリニックや健康相談等で対応していく。 |

|