会期中の主な動き

特別委員会の開催

●人権・少子高齢化問題等対策特別委員会 ・・・・・・・・・・・2月20日

【一般質問議員 18人】

|

2月20日(月)

藤山 将材 |

2月21日(火)

浦口 高典

中西 徹 佐藤 武治 高田 由一 |

2月22日(水)

玉木 久登

奥村 規子 林 隆一 藤本 眞利子 |

2月24日(金)

中西 峰雄

北山 慎一 片桐 章浩 山家 敏宏 |

2月27日(月)

濱口 太史

多田 純一 鈴木 德久 吉井 和視 |

議決結果・意見書等

| 項目 | 件数 | 概要 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 予算案件 (知事提出) |

33件 | 令和5年度和歌山県一般会計予算 等 | 可決 |

| 条例案件 ( 〃 ) |

23件 | 和歌山県情報公開・個人情報保護審議会設置条例の一部を改正する条例 等 | 可決 |

| その他案件 ( 〃 ) |

19件 | 令和5年度建設事業施行に伴う市町村負担金について 等 | 可決 |

| 請 願 | 3件 | 物価高騰に見合う年金額引き上げを求める請願書 | 不採択 |

| 加齢性難聴者の補聴器購入に対する医療保険適用を求める請願書 | |||

| 和歌山県として、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願書 | |||

| 意見書 | 5件 | 「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書 | 可決 |

| アスベスト被害を抑える対策の強化を求める意見書 | |||

| 新型コロナウイルス感染症の後遺症の方々の日常を守る取組の強化を求める意見書 | |||

| 地域のグリーントランスフォーメーション(GX)の促進を求める意見書 | |||

| 認知症の人も家族も安心な社会の構築を求める意見書 |

主な質問とこれに対する知事や関係当局の答弁は、次のとおりです。(要約)

| 県立自然博物館の移設 | |

問 |

移設計画の見直しに至った経緯と今後について伺う。 |

答 |

開館から40年が経過したことによる施設の老朽化や、南海トラフ地震の津波対策等のため、令和4年度当初予算で新館建設の基本計画の作成経費を計上しましたが、令和5年度当初予算編成の時点では、必要なコストや工程も含めた全体像がいまだ見えない状態であり、基本設計の予算計上は見送っています。 今後、課題の詳細な分析を行い、必要な条件等が明らかになった段階で、改めて移転候補地である海南市へ説明するとともに、十分協議していきます。 |

| 生涯学習の機会充実 | |

問 |

読書文化を醸成するため、県立図書館に読書記録を残す機器を導入してはどうか。 |

答 |

県内の読書記録機器等の導入状況は、通帳タイプが3市町、自ら手書きする自書タイプが4市町です。 読書履歴の有効活用には、これら県内の活用状況なども踏まえながら、引き続き研究していきます。 |

| 人口減少問題 | |

問 |

人口減少の動態と、その主な要因の分析を行い、次の施策につなげていくべきではないか。 |

答 |

2020年国勢調査の県人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計値は上回っているものの、「和歌山県長期人口ビジョン」の目標値には及ばず、大変厳しい状況です。 これまでも施策の効果を測るため、合計特殊出生率や新規企業の立地件数などの指標の進捗を把握し、人口動態の主な要因の分析を行い、対策を講じてきましたが、人口減少問題は行政だけで解決できる問題ではないと認識しています。 県民の皆さんと危機感を共有しながら、前例に捉われず大胆な政策を実行して、子供たちが「和歌山が最高だ」と感じ、県民が誇りを持てる和歌山県の実現に取り組みます。 |

| 子供を育む環境づくり | |

問 |

県主体で、18歳までの医療費を一律に無償化すべきではないか。 |

答 |

県財政は非常に厳しい状況にあり、現在、「財政危機警報」を発出しています。 子供の医療費の無償化は、大変素晴らしいことですが、恒久的な財源として、概算で新たに毎年度約9億円の負担が生じます。 県としましては、現状の就学前の乳幼児を対象とした医療費助成制度は継続しつつ、恒久的な財源の確保について検討します。 |

| 紀南地方の道路整備 | |

問 |

紀南地方における道路整備の現状認識と今後の整備方針について知事に伺う。 |

答 |

高速道路は、すさみ南IC以南に今なおミッシングリンクが残され、沿岸部の主要な幹線道路は国道42号のみという状況です。そのため、国では国道42号の代替として高速道路を整備し、県でも内陸部の幹線道路として長井古座線などの整備を進めているところです。 紀南地方を含め和歌山県の道路整備は全国と比べ遅れており、県内全域で計画的に優先順位を付け、整備を進めることが重要です。 今後も、「ひと」、「もの」の流れを活性化し、紀伊半島一周高速道路や幹線道路網など、和歌山県の発展に寄与する県内道路ネットワークの形成を図ります。 |

| 原発政策 | |

問 |

原発から出る廃棄物は、これまでどおり、受け入れないということか、知事に伺う。 |

答 |

原子力発電所から離れた場所に使用済み核燃料などの廃棄物を運搬することは効率的とは言えず、何より本県には南海トラフの地震の被災リスクもあります。 地震や津波の影響、あるいは地形、土地の利用や人の居住の状況などを踏まえれば、県民の命と暮らしを守る私の立場上、和歌山県内は適地とは考えられず、受け入れる考えはありません。 |

| ENEOS和歌山製油所の新事業 | |

問 |

和歌山製油所跡地活用の現状と今後について知事に伺う。 |

答 |

跡地活用として発表された事業は、現時点で国内最大級のSAF(持続可能な航空燃料)工場として非常に評価できますが、活用が見込まれるのは広大な土地の一部で、雇用規模も十分とは言えません。 そのため、地元の経済や雇用を持続可能なものとし、今後さらに発展させていくためにも、ENEOSにはSAFの拡充とともに、SAF以外の新たな事業についても、引き続き検討をお願いしており、私も本社に直接お願いに行こうと考えています。 |

| 世界遺産登録20周年に向けた取組 | |

問 |

令和6年の登録20周年に向けて、どのような積極的なプロモーションを考えているのか。 |

答 |

20周年の機運醸成を図るため、首都圏でのシンポジウムの開催や高野山での歌舞伎等伝統芸能とコラボしたイベントの実施、熊野詣出立の地である京都でのイベント開催を予定しています。 また、熊野古道を多くの人に歩いてもらうよう旅行会社に働きかけるとともに、JRきのくに線を利用して紀伊路や大辺路を気軽に歩いてもらえるレール&ウォークを推進します。 さらに、県内に長く滞在してもらうため、「祈りの道」をつないだ広域周遊ルートづくりや、受入対策を進めるとともに、情報発信にも努めます。 |

| 県営住宅の共益費徴収 | |

問 |

県による共益費徴収の現状と今後の取組について伺う。 |

答 |

自治会活動の負担軽減を目的に、自治会に代わり、県が共益費を徴収する制度は、令和4年4月から開始し、現在全67団地のうち14団地15自治会で実施しています。また、令和5年度は、新たに要請があった2団地3自治会を加え、今年度と同額の徴収経費である1戸当たり月300円で実施する予定です。 自治会や入居者に対しては、当該制度が適切に運用されるように、引き続きその目的や仕組みを丁寧に説明していきます。 |

| パートナーシップ制度の導入 | |

問 |

パートナーシップ制度や性的少数者の人権尊重への取組について知事に伺う。 |

答 |

和歌山県では、性的少数者の方の人権が守られ、個人として幸福を追求できるようにしなければならないと考えています。 そのことから、まだ本県では制定されていない、障害者差別解消条例の制定などと併せて、パートナーシップ宣誓制度の導入についても前向きに検討していきます。 |

| 給食費無料化 | |

問 |

知事の公約として「給食費の無料化」を掲げたが、基本的考えについて伺う。 |

答 |

一律に現金を給付するなどのバラマキがよくないのは議員と同じ問題意識です。子育て世帯の経済的負担を軽くするには、現金給付より現物給付のほうがふさわしいと基本的に考えますが、医療は誰もが自由に病院に行けるため、無償にすると膨大な医療費につながるという問題があります。 一方、給食費にはそのような問題がなく、学校現場や行政の徴収事務の軽減にもつながることから、やりたいと考えたからです。 |

| 県内病児保育の状況 | |

問 |

本県の病児保育の状況と病児対応型施設の充実に向けた取組について伺う。 |

答 |

本県には「病児対応型」が11施設、「病後児対応型」が8施設、「体調不良児型」が15施設設置されており、県内21市町で利用できるようになっています。 しかし、保護者からのニーズが高い「病児対応型」は保育士等の人的確保等が課題で、県内11施設、17市町での利用にとどまっています。 引き続き、補助金を活用した施設整備を促進するとともに、近隣市町村による広域利用を働きかけ、県全域で必要なときに利用できる体制づくりに取り組みます。 |

| 脱炭素社会に向けた取組 | |

問 |

洋上風力発電の導入に関する知事の考えを伺う。 |

答 |

洋上風力発電は、投資規模や経済波及効果が非常に大きく、チャレンジする意味があり、検討を進めていきたいと考えています。 本県周辺海域は、風況などのポテンシャルの高い地域ですが、事業の検討には関係者の理解を得ることが重要です。 発電事業者には、地元の理解や関係者との調整に努めていただく必要があり、県でも、事業者の活動をしっかりと後押しし、一歩一歩進めていくことが重要と考えています。 |

| 少子化対策 | |

問 |

本県の少子化対策の方針について知事に伺う。 |

答 |

少子化対策は、経済的支援だけでなく、結婚や子育てをしやすい環境づくりが重要であり、住民に最も近い自治体である市町村との連携が不可欠であります。 県としては、子供を育む環境づくりを軸とし、産業の振興、活力あふれる地域づくり、安全・安心に暮らせる社会づくりなどを総合的に実施し、市町村とともに、多面的に少子化対策に取り組みます。 |

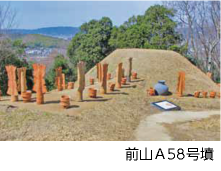

| 岩橋千塚古墳群 | |

問 |

岩橋千塚古墳群における特別史跡未指定部分の今後の対応方針はどうか。 |

答 |

第4次では、大谷山22号墳の未指定部を含む大谷山地区、大日山地区、井辺地区、寺内地区を対象として、発掘調査や分布調査、土地の境界確定作業など、令和6年度中の追加指定を目指し準備を進めています。 |

| 紀南地域の活性化 | |

問 |

紀南地域の印象や、活性化に向けた考えについて知事に伺う。 |

答 |

これからも、紀南地域を中心に現場に出向いて生の声を聞き、地域で頑張っている皆さんを応援するとともに、紀南地域の発展に向けて県としても積極的に取り組みます。 |

| インボイス制度の導入中止と消費税の引き下げ | |

問 |

インボイス制度の導入中止や消費税の引き下げを国に求めるべきと思うがどうか。 |

答 |

消費税は、我が国において重要な税目であり、その制度や税率等の決定においては、国政の場で様々な議論が行われ、判断や対応がされるべきだと考えます。 県としては、引き続き国での議論を注視していきますが、県内の中小企業者や零細企業者に対して、インボイス制度の円滑な導入に向け、周知や広報を行うことに加え、支援できるものがあるかを検討します。 |

| 脱炭素社会の取組 | |

問 |

森林県の知事として、カーボンニュートラル実現に向け、今後、どう取り組むのか。 |

答 |

この制度を活用すれば、森林所有者などが森林を整備し、CO2吸収量をクレジットとして販売し、収入を得ることが可能となります。そのためには林道を整備し、植林していく流れが必要となります。 森林面積が県土の約8割を占める本県では森林整備を進めることの意義は大きく、令和6年度の予算で、森林資源の循環利用を進めるための予算措置を実現させ、カーボンクレジットの取得促進に努めます。 また、木材は、建築物等に利用すると、CO2を長期間閉じ込める効果があり、カーボンニュートラルに寄与するため、今後とも公共建築物や公共土木工事などにおいて、積極的に紀州材を使っていきます。 |