海南海草地方健康10ヶ寺ガイド

海南海草地方健康10ヶ寺と国宝

健康10ヶ寺

- 第一番札所 禅林寺(御誓願:ぼけ封じ)

- 第二番札所 蓮花寺(御誓願:頭・智恵)

- 第三番札所 醫王寺(御誓願:難病)

- 第四番札所 大観寺(御誓願:無病息災)

- 第五番札所 釜滝薬師(御誓願:眼病)

- 第六番札所 満福寺(御誓願:開運厄除)

- 第七番札所 玉泉寺(御誓願:子安・安産)

- 第八番札所 惣福寺(御誓願:抜苦・安心)

- 第九番札所 大日寺(御誓願:手・足)

- 第十番札所 泉福寺(御誓願:耳)

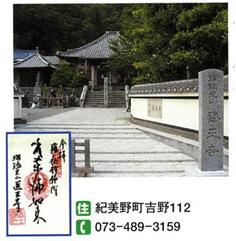

禅林寺(ぜんりんじ)

第一番札所(御誓願:ぼけ封じ)

禅林寺は、「幡川のお薬師さん」として親しまれてきました。

開創は天平時代で、唐僧・為光上人が聖武天皇の勅願を得てこの地に建立しました。

中世の頃には「幡川寺」とも呼ばれ七堂伽藍を始め、僧坊十二院・御社三カ所・承仕坊三院が建ち並ぶ、当地で最大の寺院でした。

天正十三年(1585年)、豊臣秀吉の紀州攻めによって、建物はことごとく焼失しましたが、後に秀慶法印により再興されました。

御誓願の由来

本堂の東側に、ぼけよけ地蔵が建立されています。

高齢化の進む中で、ぼけて家族に心配をかけるのではないかなどと悩まれる方々に少しでも安心を持っていただけるようにと建てられたお地蔵様です。

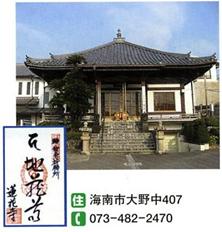

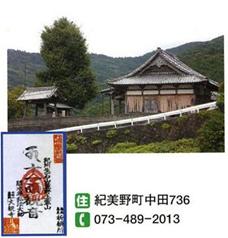

蓮花寺(れんげじ)

第二番札所(御誓願:頭・智恵)

蓮花寺は、鎌倉時代の貞応二年(1223年)に、明恵上人(有田郡金屋で生まれた高僧)が五十歳の頃、開基した霊場で、実に七百八十有余年に及ぶ古刹であります。

また、このお寺は熊野古道に通じる小栗街道にあり、近くには、「菩提房王子」や「松代王子」があります。

また、南側の山頂には、中世に築城されたとされる大野城址があり、この麓に紀伊の国(和歌山県)の守護所(行政を司る処)があったと伝えられています。

御誓願の由来

ご本尊は、「延命地蔵菩薩」様であります。

このお地蔵様に自分の黒髪を切って願をかければありとあらゆる願い事が叶えられ、頭痛解消や仏様の智恵をも授けて下さると伝えられているので、近年は受験をされる学生や頭痛解消祈願の方々も参詣されます。

醫王寺(いおうじ)

第三番札所(御誓願:難病)

醫王寺は、高野領の西の端を護る関所「大日堂」として建立されたことが歴史の始まりです。

その後、八代将軍徳川吉宗の時代、享保六年(1721年)榮鏡和上により本尊薬師如来(伝弘法大師作)が奉安され、寺号を瑠璃光山醫王寺と称するに至りました。

やがて、街道往来の人々が高野山参詣の出発点として道中の無事を祈願されるようになり、以来、難病祈願に霊験あらたかな願掛けの薬師如来として知られるようになりました。

また、近年は、医・薬・看護系の大学受験祈願の若者も多く見受けられます。

御誓願の由来

薬師如来は、左手に薬壺(薬のつぼ)を持しておられます。

當山では古来、本尊さまご宝前に「カヤの実」(形が薬壺に似ている)を加持し、身に付けると心身の難病にご利益があると言い伝えられています。

大観寺(だいかんじ)

第四番札所(御誓願:無病息災)

大観寺は、平安時代後期の頃、高野山寺領の末寺として、寶林山観蔵寺の名で開基されました。

南北朝の頃には人跡未踏の生石の山腹に安住の地を求め移住した落武者たちが、帰依しました。

室町時代後期には、浄土宗や浄土真宗の浸透で約一世紀にわたり占領され、その後、桃山時代から高野山領に復しました。

明治三十九年、隣地で同宗派の大師寺と合併し、名を大観寺と改めて現在に至っています。

御誓願の由来

本尊の十一面観音は、この世のすべてをお見通しになり、救いを求める声を耳にされればたちまち救いに来られるといわれています。

人の世の四苦「生・老・病・死」で、特に病の苦を滅す「無病息災」を御誓願とされています。

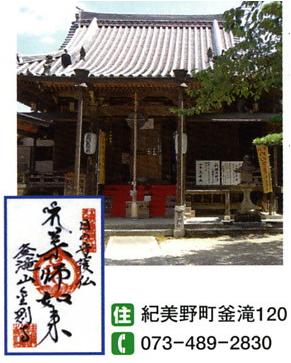

釜滝薬師(かまたきやくし)

第五番札所(御誓願:眼病)

今から千二百年前の昔、天長十二年(835年)、天台山慈覚大師(円仁)がこの地にさしかかり、山下にある釜の淵の奇観「甌穴(おうけつ)」の神秘に打たれ、身心の病気平癒、特に目の守護仏として仏像を刻み安置されましたのが、釜滝薬師のご本尊の薬師如来です。

創建当時は、現在の寺院の側にある小高い丘に草庵を結び、そこに本尊を安置していましたが、鎌倉時代の初め、日根野のシナという人の寄進で本堂を建立しました。

天正年間(1573年から1591年)、織田信長の焼き討ちにより本堂は焼失しましたが、快応和尚が再建を志し、十六年の艱難苦心の後、宝暦三年(1753年)に本堂を再建し、現在に至っています。

御誓願の由来

慈覚大師が、特に目の守護仏として仏像を刻み安置されました。

その後、目が赤くなる流行り病いが広まったが、誰言うとなく、釜滝の薬師様に帰依すれば必ず治るとの噂が広まりました。

以来、この仏様は目のお薬師様と崇められ信心されるようになりました。

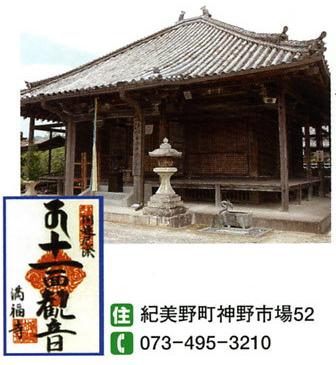

満福寺(まんぷくじ)

第六番札所(御誓願:開運厄除)

満福寺は、宝亀元年(770年)、唐僧・為光上人により開基されました。

ご本尊十一面観世音菩薩は、聖徳太子作とも伝えられ、脇仏に四天王を配します。

弘法大師が高野山を開いた後、高野山の末寺にして高野の西を治めていました。

当時は約十七の堂塔で七堂伽藍を有し、隆盛をみていましたが、度重なる戦乱と災害により、多くの堂宇が焼失し、現在の佇まいとなっています。

旧暦初午の日には平安時代より伝わる大般若六百巻転読大法会、並びに一枚に一斗もの餅米を使った大餅投げが行われます。

御誓願の由来

観音様は、観世音菩薩とも観自在菩薩とも言われ、過去・現在・未来を自由に行き来できる、まるでタイムマシーンを持った仏様です。

一切衆生を監察して、無碍自在であるところから、特に運を開き、厄を除く「開運厄除」に霊験あらたかと言われています。

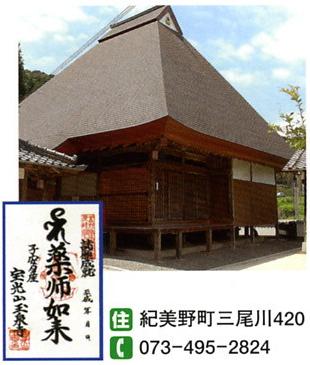

玉泉寺(ぎょくせんじ)

第七番札所(御誓願:子安・安産)

玉泉寺は、明恵上人の開基とされます。

上人は、七百六十余年前、熊野詣で日高有田の里を経て高野山への巡錫の途中、当地に立ち寄られ、上人自作の持念仏である薬師如来を草庵に安置。

以来、当寺は無病息災 諸願成就の寺とされています。

御誓願の由来

寺のそばに代々庄屋であった家があり、世継ぎが流産に終わる。

それで、薬師如来に、ご加護をと、鰐口の布の緒にすがり一心に念じたところ、ばったり緒が切れ落ち、腹に絡んだ。ふとその緒が薬師の恵みと覚り持ち帰り腹帯としたところ、見事に玉のような子息を安産し、世継ぎとなったと謂われる。

この言い伝えから、薬師様の鰐口の布緒をお受けになる人は今なお絶えず、子安安産の名刹として今日に至っています。

惣福寺(そうふくじ)

第八番札所(御誓願:抜苦・安心)

惣福寺は、高野山と海南を結ぶ往来のおよそ中間の地にあり、宝亀元年(770年)道光上人の開基と伝えられています。

近郷の人々から大御堂とよばれている本堂は、その佇まい、スケールにおいて野上谷第一であり、神仏習合で隣には熊野神社があり、そのため、社寺境内は広々としているのも特徴です。

御誓願の由来

ご本尊は千住観世音菩薩で、この菩薩は千の慈愛の眼をもって常に私たちの生活のひとつひとつの生き方をご覧になっていると言われています。

そして千の手を差し伸べて我々の苦しみを取り除き、安らかな心で日々が過ごせるように見守って下さっていると言われています。

本堂前に、和名「ムクロジ」という幹径約一メートルの大木があり、この木の中国名が「無患子」であることから、「心身を患わない」ことを祈願するこの寺の聖木としています。

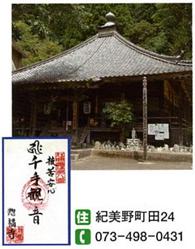

大日寺(だいにちじ)

第九番札所(御誓願:手・足)

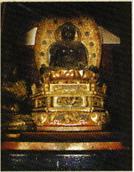

大日寺の起源は定かではありませんが、不動明王をご本尊とし、安置しています。

不動明王は大日如来の使者で、仏法守護の尊です。

また、堂内には阿弥陀如来像も安置しています。

十二世紀後半の作と見られ、漆箔像、切れ長の温和な顔つきで親しみのある優れた仏像のため、昭和五十五年に和歌山県の指定文化財となりました。

脇侍は、片膝を立てた比較的珍しい仏様です。

御誓願の由来

不動明王は、仏法守護、衆生保護に絶大な威力を持っているといわれています。

またこの像は、荒々しい岩山にお立ちになり、右手に剣、左手に索(縄)を持っておられることから、手足が丈夫であり、当寺では特に手・足の病の平癒を主なる誓願としています。

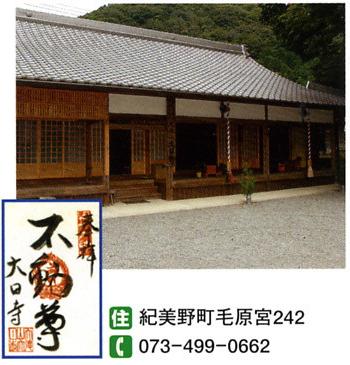

泉福寺(せんぷくじ)

第十番札所(御誓願:耳)

泉福寺の建立は安永四年(1775年)正月十六日と伝えられています。

ご本尊の十一面観世音菩薩は、鎌倉時代の作とされています。

境内にある梵鐘は、安元元年(1175年)、東大寺再興の祖と言われる重源の作で、和歌山県最古の梵鐘であり、国の重要文化財に指定されています。

また、境内の戦没者供養塔は、約三百基を数え、東條英機・山本五十六などの供養塔があります。さらに、マッカーサー元帥顕彰の碑もあり世界平和を祈念しています。

御誓願の由来

鐘の音は、平安時代より山野の響き渡り、時を告げるとともに、この鐘の音を一度聞けば、難病たちまちにして去り、心安らかにして千里の仏音を聞くことが出来ると伝えられることから、御誓願の「耳」の祈願所とされています。

国宝

善福院釈迦堂(ぜんぷくいんしゃかどう)

住所 海南市下津町梅田271

TEL:073-492-2188

善福院は、建保二年(1214年)栄西禅師によって創設されたと言われる、広福禅寺五ヶ院の一つです。

広福禅寺は、戦国時代に領主加茂左近の菩提寺となり釈迦堂を本堂として、梅田寺・了東院・吉祥院・観音院・善福院など多数の堂塔建ち並ぶ禅宗寺院の景観を呈してました。

しかし加茂氏の没落に伴い荒廃し、その後は高野山に頼り真言宗に、さらに江戸時代になって、徳川家の命により天台宗になりました。

明治初期までは三ヶ院がありましたが、その後善福院だけになり、広福禅寺本堂である釈迦堂を含めて善福院と呼ぶようになりました。

釈迦堂は桁(けた)行き三間(けん)・梁間三間(はりまさんけん)、一重裳階(もこし)付き、寄せ棟づくり、本瓦の禅宗様式の仏殿です。嘉暦二年(1327年)の再建と考えられ、国宝に指定されています。

他の禅宗様式の建物に比べて木割(材木の長さに対する太さ)が大きく、雄大な感じがします。

(補足)天井が高く、広々とした建物の内部には、釈迦如来像が鎮座します。

長保寺本堂(ちょうほうじほんどう)

住所 海南市下津町上689

TEL:073-492-1030

長保寺は、長保二年(1000年)、一条天皇の勅願により創建されました。

当初は天台宗でしたが、のちに真言宗と変わり、寛文六年(1666年)に紀州徳川家初代藩主頼宣によって菩提寺となり天台宗に改められました。

江戸時代には、本堂背後の山の斜面に約一万坪の広大な藩主廟所(国史跡)が造営されました。

大名墓所としては全国一の規模です。

また、本堂・塔・大門と三つ揃って国宝の寺は全国でも珍しく、法隆寺とここ(長保寺)だけです。

海南海草地方『健康10ヶ寺』ガイドブック(表紙) (PDF形式 1,566キロバイト)

海南海草地方『健康10ヶ寺』ガイドブック(表紙) (PDF形式 1,566キロバイト)