同和問題について学びましょう

同和問題とは

人権とは、すべての人が生まれながらに持っている、人として幸せに生きるために必要な、誰からも侵されることのない権利です。ところが、私たちのまわりには、今もなお、さまざまな人権問題が存在しています。同和問題もその一つです。

同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が、長い間、職業や住む所を制限されるとともに、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、現代社会においても、同和地区と呼ばれる地域の出身者であることなどを理由に結婚を反対されたり、就職や日常生活の上でさまざまな差別を受けたりするという、我が国固有の人権問題です。

同和問題の歴史と解決に向けた取り組み

同和地区の起源と江戸時代における身分制度

明治維新と解放令

明治維新によって徳川幕府が終わり、明治政府は1871年に太政官布告、いわゆる解放令を出し、「今後、身分・職業とも平民同様たるべきこと」として、江戸時代までの身分制度を廃止しました。

しかし、解放令によって制度的な身分制度はなくなったものの、明治政府は差別を解消するための施策を実施しなかったため、実質的な差別は解消されませんでした。

差別撤廃に向けた民衆の動き

このため、差別からの解放を求める運動が同和地区の人々の中から生まれました。1922年に結成された全国水平社による運動がそれです。水平社創設大会で出された水平社宣言は「人の世に熱あれ、人間に光あれ」という言葉で結ばれています。この水平社宣言を起草したのが西光万吉です。西光は奈良県出身でしたが晩年は妻の郷里である紀の川市で過ごし、現在でもその住居が紀の川市に残されています。

この全国水平社による運動は全国に広がりましたが、やがて第二次世界大戦が始まると、厳しい社会情勢の中で次第にその運動も埋没していきました。

戦後の同和問題を取り巻く状況

戦後、1947年に国民主権、平和主義、基本的人権の尊重を基本原理とする日本国憲法が施行されました。第14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とうたわれています。しかし、同和地区を取り巻く状況は変わらず、依然として厳しい状況が続いていました。そのため、同和問題の早期解決に向け、地域の環境改善や教育の機会均等のための取組などが行われてきました。

国の取り組み

国においては、1953年から厚生省(現、厚生労働省)により隣保館設置のための予算が講じられ、漸次事業の充実が図られてきました。しかしながら、それは部分的な対策の域を出なかったことから、同和問題の総合的な対策の樹立を求める声が次第に高まっていきました。

そこで国は1961年に内閣総理大臣の諮問機関として「同和対策審議会」を設置し、「同和地区に関する社会的及び経済的諸問題を解決するための基本的方策」について諮問しました。同和対策審議会では、4年にわたる審議を経て1965年に「同和対策審議会答申」を国に提出しました。

答申では「同和問題は、日本国憲法によって保障された基本的人権にかかわる問題である」「その早急な解決こそ国の責務であり、同時に国民的課題である」との認識に立ち、国に対して「あるべからざる差別の長き歴史の終止符が一日もすみやかに実現されるよう万全の処置をとられることを要望し期待する」とし、幅広い分野における施策の実施を求めました。

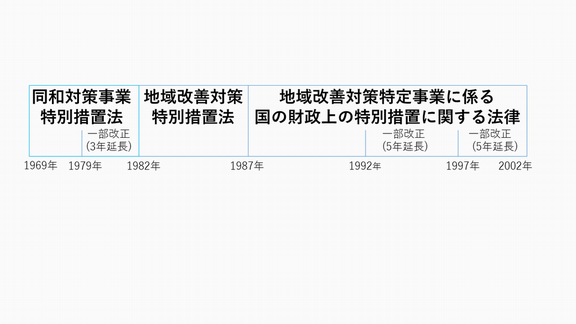

この答申を受け、1969年に「同和対策事業特別措置法」(同対法)が制定され、期間や対象地域等を限定した特別対策が実施されることになりました。「同対法」は10年間の時限立法でしたが、3年間の延長を経て、1982年に「地域改善対策特別措置法」が、1987年には「地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」(地対財特法)が制定され、2002年3月末に「地対財特法」が失効するまで33年にわたって法律に基づく特別対策事業が実施されてきました。

長年にわたる特別対策により、地域の生活環境などは大きく改善され、概ねその目的が達成されたとして「地対財特法」は2002年3月末をもって失効し、以降の同和対策については、対象地域等を限定しない一般対策として取り組むことになりました。

和歌山県の取組

和歌山県の同和対策については、国に先がけて1948年に地方改善事業補助制度を創設し、地域の環境改善に取り組んだことが始まりです。その後、1969年の「同対法」施行後はさらに、市町村をはじめ県民と一致協力して総合的かつ計画的に同和対策を推進し、大きな成果をあげてきました。

特に、住環境整備については、国、県、市町村が一体となり、地域住民の理解を得ながら推進してきた結果、住宅や道路等の劣悪な状況は大きく改善されてきました。

また、教育や就労については、地域住民の生活基盤に関わる問題であるとの認識のもと、積極的に取り組んできた結果、教育の機会均等や基礎学力の向上について大きな成果をあげるとともに、若年層の就労等についても一定の成果をあげてきました。

さらに、差別意識の解消についても、「県民みんなの同和運動」を展開するなど社会教育とともに推進することにより、県民の同和問題に関する基本的理解と認識は深まり、人権意識の高揚も進んできました。

同和問題の今

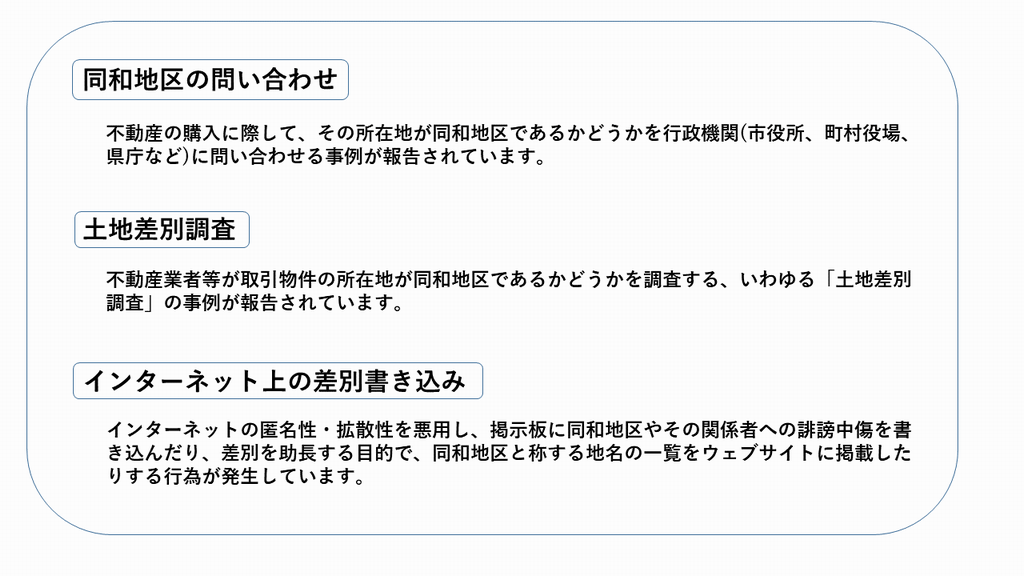

特別対策によって地域の生活環境等が改善された結果、ともすれば「もう同和問題は終わったんだ。」「差別なんてないんだ。」という風潮も一部に見受けられました。しかし、今なお、個人を誹謗中傷する差別発言や、不動産取引等に関わって、同和地区の所在を調査したり、行政機関へ問い合わせるなどの差別事件が発生しています。また、全国的には、情報化の進展に伴って、インターネット上での差別書き込み等が発生しています。これらの背景には、同和地区やその関係者を避けようとする意識が潜在していると考えられます。

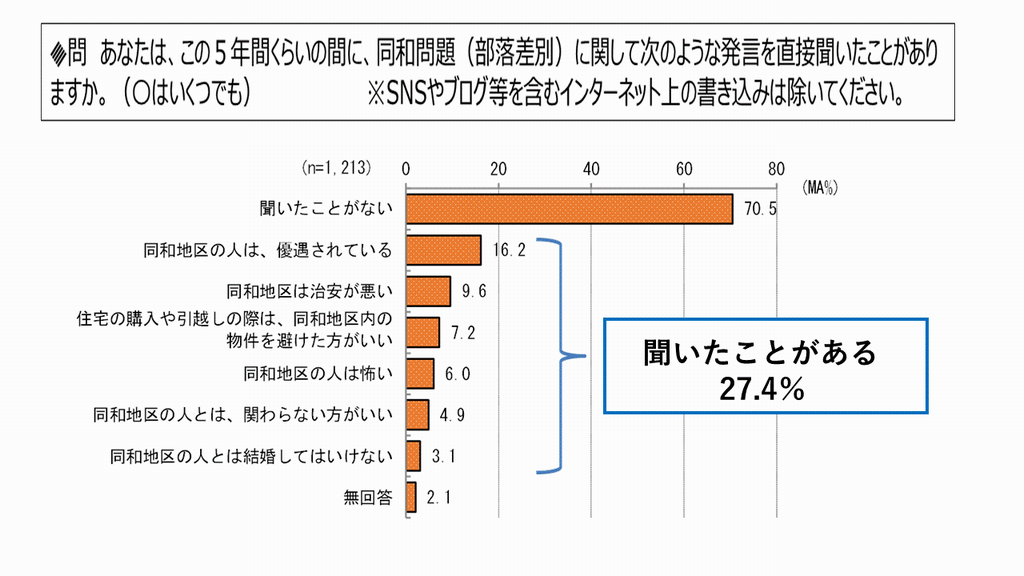

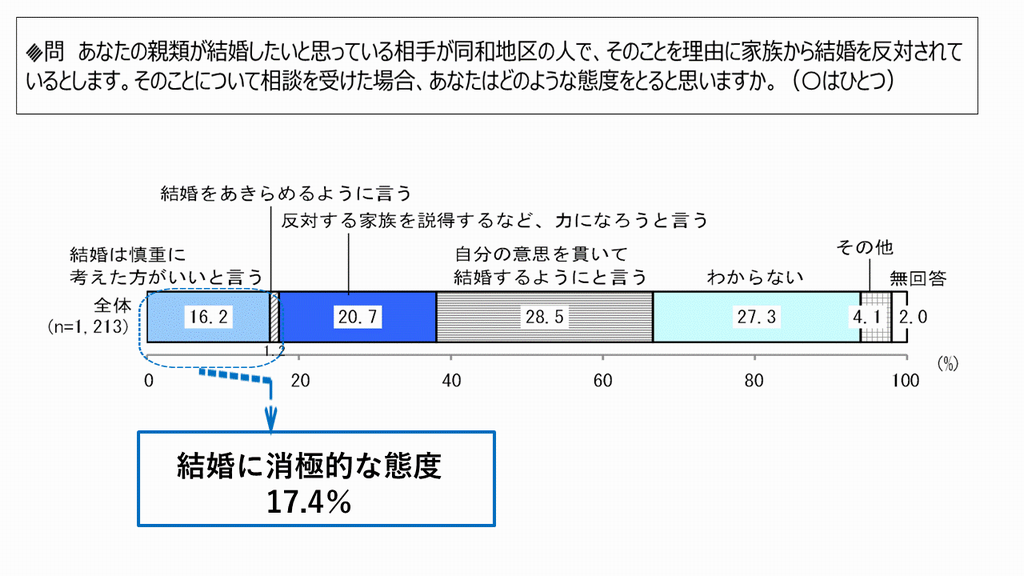

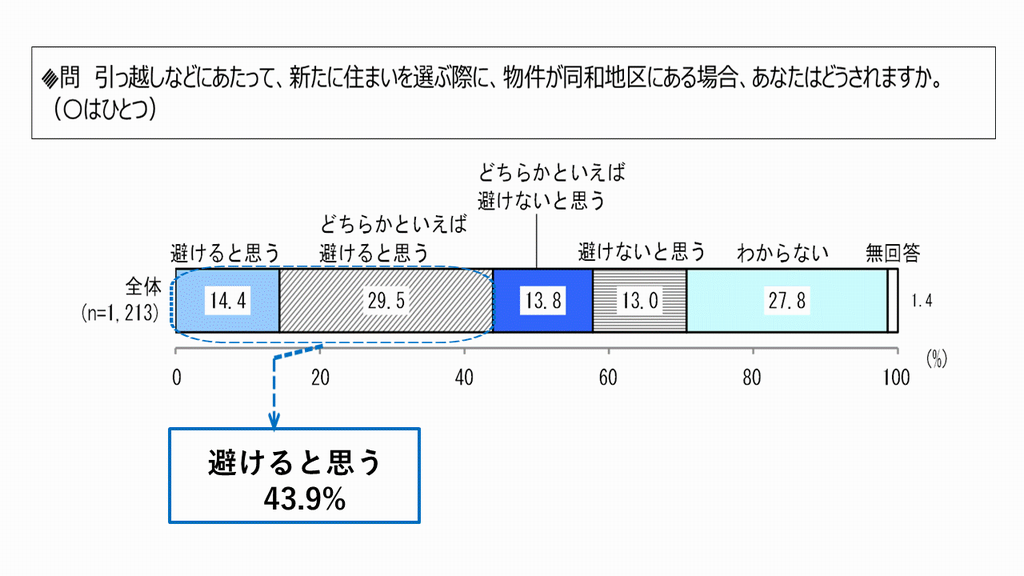

また、2022年に県が行った「同和問題(部落差別)に関する県民意識調査」によると、この5年間くらいの間で「同和地区は治安が悪い」「同和地区の物件は避けた方がよい」などの発言を聞いたことがある人の割合が、回答者(1,213件)の27.4%であったほか、同和地区の人との結婚に否定的な意識を持つ人は17.4%、同和地区にある物件に対して忌避意識を持つ人は43.9%に及びました。

これらのことから、同和問題は決して過去の問題ではなく、現実にある人権問題であるといえます。特別対策終了後についても、国や県では、同和問題を解消するための取り組みを行っています。

国の取り組み

国においては、部落差別が今なおなくなっていないこと、また、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況に変化が生じてきたことを踏まえ、部落差別は許されないものであるとの認識のもと、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深めることにより、部落差別のない社会を実現することをめざして「部落差別の解消の推進に関する法律」を2016年12月から施行しています。法律では、部落差別解消のための施策として、国及び地方公共団体は相談体制の充実や教育啓発の推進に努めることと規定しています。

和歌山県の取り組み

和歌山県では、「部落差別の解消の推進に関する法律」と、本県の「和歌山県人権尊重の社会づくり条例」の理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを目的に、「和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例」を2020年2月から施行しています。また、2020年12月と2023年12月には、部落差別の解消をより一層推進していくため、条例の一部改正を行い、取組を続けています。