県民の友 6月号トップページへ

掲載内容

- 水害・土砂災害から命を守るために

- 水害対策の強化

- 土砂災害対策の強化/自分の身を守るために

水害対策の強化

| 県では、度重なる浸水被害の軽減を図るため、平成22年度以降河川整備の予算を増額して水害対策を強化しています。これまでの最大洪水と同規模の洪水を防ぐことを目標にさまざまな対策を推進しています。 |

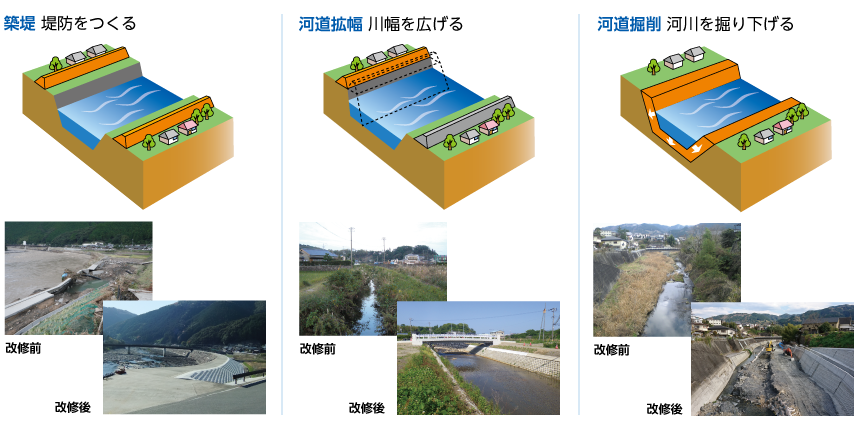

中小河川の整備 |

||

| 河川整備 河川整備には多大な費用と相当の期間がかかります。そのため、早期に一定の整備効果を発現させるために段階的な目標を立て、整備内容を定めた「河川整備計画」を策定しています。 現在、19の河川整備計画の策定を済ませ、有田川や日高川などにおいて整備計画に基づいた堤防整備や河道掘削などを実施しています。 ※国管理の紀の川や熊野川などは、国による整備が進められています。  |

維持管理 継続的に河川の安全を確保していくために、水の流れを妨げるおそれのある樹木の伐採や土砂の撤去などの維持管理を行っています。 さらに、原則として禁止していた砂利の一般採取を平成25年に再開し、採取区域を拡大して有田川、日高川、富田川、日置川、古座川、熊野川において実施しています。 これにより、堆積した土砂が撤去され、洪水に対する川の安全性をより高めることが期待されます。 |

川の流れをよくするための樹木の伐採(有田川) |

| 国営総合農地防災事業の推進 |  農業用水路から水があふれて、 農地等が水につかる被害が発生 |

| 和歌山平野地区(和歌山市、紀の川市、岩出市)では、集中豪雨や台風による水害などの被害を軽減するため、河川の整備とともに、国営総合農地防災事業による農地と住宅地が混在する農村地域の排水対策にも取り組み、総合的な浸水対策を推進しています。 排水機の改修・新設や農業用水路の拡幅などの整備を行うことで、地域の排水機能を回復させ、農業の発展と地域の安全確保に取り組んでいます。 |

|

問い合わせ:県庁農業農村整備課 電話073-441-2944 |

ダムによる洪水調節 |

||

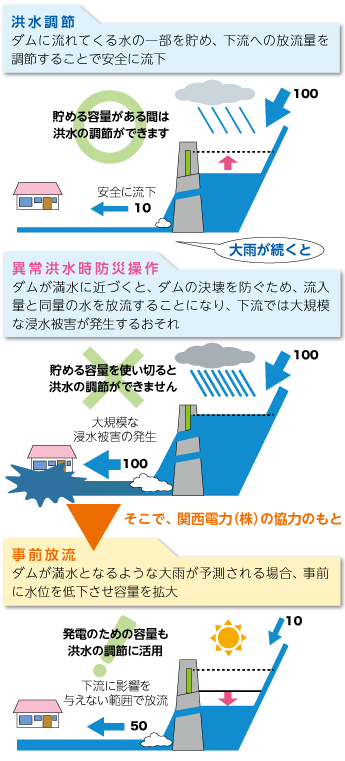

| ダムの役割 ダムには、水害を防ぐための洪水調節を目的としたもの(治水ダム)と農業・上水道・工業用水、水力発電のための貯水を目的としたもの(利水ダム)があり、これら2つの目的を持ったダムを多目的ダムと呼びます。 県では、多目的ダムとして、二川ダム、広川ダム、椿山ダム、切目川ダム、七川ダムを管理しています。 |

||

| ダムに貯(た)めている水の事前放流 紀伊半島大水害では、二川ダム、椿山ダム、七川ダムにおいて、豪雨により流入する水でダムが満水となり洪水調節ができない状況になりました。 このことから県では、平成24年に全国ではじめて関西電力(株)と協定を締結し、ダムが満水となるような大雨が予測される場合には、発電用に貯めている水を事前に放流し、ダムの空き容量を大きくしておく「事前放流」を平成31年3月までに43回実施しています。 この事前放流により、県内ダムの洪水調節機能をさらに強化・拡大し、避難時間の確保と下流域の浸水被害軽減を図っています。 |

|

|

椿山ダム ●京セラドーム約30杯分の洪水調節容量がある県内最大のダム ●紀伊半島大水害では異常洪水時防災操作を実施する事態が発生 事前放流の対象となるダム 和歌山県管理:二川ダム、椿山ダム、七川ダム 関西電力(株)管理:殿山ダム |

||

浸水想定区域図の作成 |

||

|

県では、洪水により相当な被害が発生するおそれがある河川として指定した20の河川について、洪水時における水害の危険性を周知するため、おおむね100年に数回発生するような降雨を対象に「洪水浸水想定区域図」を作成・公表しています。 さらに、近年激化する水害に対応するため、平成23年の紀伊半島大水害を上回るような、想定し得る最大規模の降雨を対象に「洪水浸水想定区域図」を昨年度新たに7河川で作成しました。 新たな洪水浸水想定区域図では、河川が氾濫した場合の浸水区域、浸水の深さに加え、避難が困難となる50㎝以上の浸水が継続する時間や家屋の倒壊・流失をもたらす氾濫流などの発生が想定される区域も示しています。残りの13河川についても今年度中の作成をめざします。 |

||

|

●作成済み河川

和田川、亀の川、日方川、加茂川、有田川、左会津川、熊野川 ●今年度作成予定河川 橋本川、広川、山田川、日高川、印南川、切目川、南部川、富田川、日置川、周参見川、古座川、太田川、那智川 |

- 水害・土砂災害から命を守るために

- 水害対策の強化

- 土砂災害対策の強化/自分の身を守るために