|

第2回研究会の概要:紀淡海峡交流圏の『巡り』の歴史

|

| 第2回研究会では、紀淡海峡交流圏の「巡り」の盛衰を時代別に考察し、「巡り」を支えてきた要因、阻害してきた要因について考えました。紀淡海峡交流圏はもともと「南海道」という一体的な地域でしたが、交通手段の発達などによりこの地域の「巡り」は影響を受けてきました。 |

|

|

| ■紀淡海峡交流圏は元来一体的な地域 |

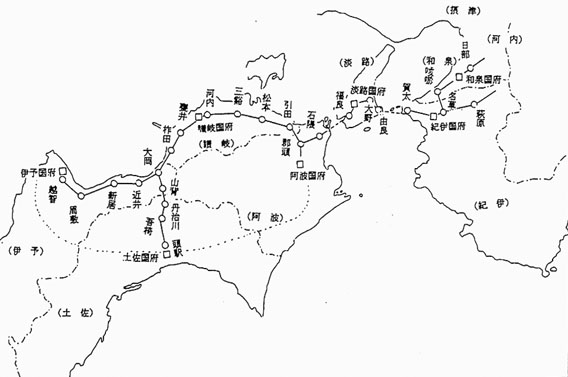

| 奈良時代に、紀伊、淡路、四国は1つの広域地域として「南海道」と呼ばれていました。この頃の6道(広域地域)の中で海を挟んで1つの地域とされたのは、この「南海道」だけでした。 紀淡海峡交流圏は、もともと海を挟んで結びつきの強い一体的な地域であったと言えます。 |

| 南海道駅路想定図(資料:建設省四国地方整備局監修「四国の交通史」) |

|

| ■交通手段の発達が巡りを変える |

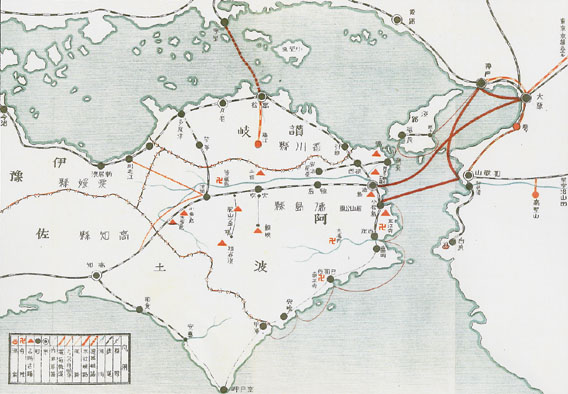

| 昭和10年の大阪及び徳島の旅客船会社の観光案内パンフレットをみると、船に加えて、鉄道、自動車など交通手段が発達していることが分かります。歩くことから鉄道や自動車を使うことへの交通手段の発達は、巡りの手段、ルートだけではなく、巡りの規模や目的までにも影響を与えることになります。 |

| 昭和10年大阪~徳島の旅客船観光案内図(資料:摂陽商船会社) |

|

| ●「巡り」を支えてきた要因 |

|

| ① | 街道の整備が地域の一体的な発展をもたらした。 |

| ② | 魅力ある資源が適度な距離に分布していた。 |

| ③ | 巡りに関する情報発信が常に行われてきた。 |

| ④ | 巡りを支える社会システムやお接待の風土が継承されてきた。 |

| ⑤ | 時代とともに変わる巡りの目的や形態に応える柔軟性があった。 |

| ●「巡り」を阻害してきた要因 |

|

| ① | 鉄道や自動車が交通手段として使われるようになり、交通網の整備が遅れたところでは人の行き来が少なくなった。 |

| ② | 鉄道や道路の整備がそれまでの歩き中心の巡りの道を分断した。 |

| ③ | 時代がスピードを要求し、巡りをするほどの心のゆとりがある人が少なくなった。 |

|

|

| <<<戻る | ページトップへ |