発酵の聖地

和食に欠かせない多くの発酵食品のルーツは和歌山にある。法燈国師(覚心)が、金山寺味噌の製法を宋から持ち帰ったのが鎌倉時代初期のこと。その副産物として醤油が生まれ、水質がよく海運が発達していた湯浅や御坊で造られるようになる。また和歌山は豊かな海に囲まれた国であり、サンマやサバを使ったなれ寿司や鰹節など多くの発酵食品が生まれた。さらに深い森の伏流水や農産物を利用したお酢や酒といった醸造食品も多く造られてきた。

優れた素材に恵まれ、微生物を巧みに使いこなし、豊かな発酵文化を築いてきた和歌山。それは進取の気性に富んだ紀州人の試行錯誤の歴史であり、新しい世界との出会いでもあった。

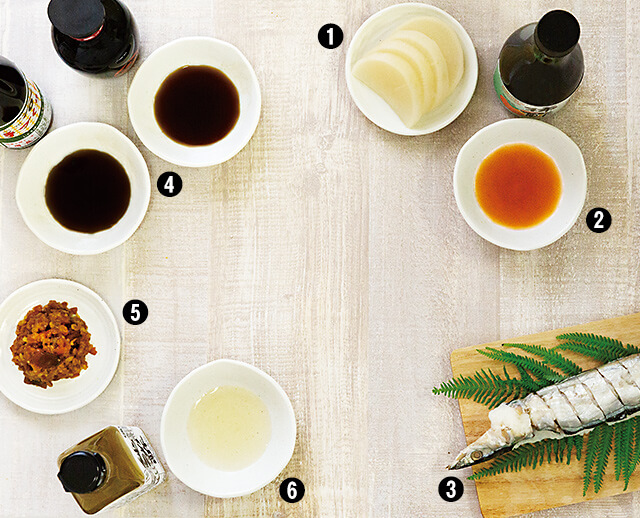

❶ 紀の川漬

水分が多く甘みのある和歌山大根を“きらず”と呼ばれるおから床に漬けた紀の川漬。やさしい感じの乳白色が美しく、あっさりとした甘味と爽やかな酸味で上品な旨味が特徴。

協力:(株)河島本家

住所/和歌山市湊1757電話/073-451-3360

❷ 柿酢

ビタミンなど栄養成分が豊富な柿。生産量日本一を誇る和歌山県産の“平たねなし柿”のみを使用して造られるお酢。水を一滴も使わずに、まるごとの柿を使用し、2年以上、長期熟成されたまろやかな味わいの柿酢。

協力:田村造酢(株)

住所/かつらぎ町妙寺285電話/0736-22-0058

❸ さんまなれずし

“なれずし”とは、酢を用いずに魚を塩と米で乳酸発酵させた寿司のこと。“さんまなれずし”は、サンマを1年程度塩漬けにしてから米飯と合わせ、さらに約1ケ月ほど漬け込み出来上がる手間のかかった料理で、中には完全に液状化した30年物もある。

協力:東宝茶屋

住所/新宮市横町2-2-12電話/ 0735-22-2843

❹ 醤油

金山寺味噌の上澄み液から偶然発見されたといわれる醤油。大豆や小麦を原料に、麹菌の働きにより造られる発酵調味料。和歌山では伝統的な製法にこだわる醸造所も多い。

協力:(株)角長

住所/湯浅町湯浅7電話/0737-62-2035

協力:堀河屋野村

住所/御坊市薗743電話/0738-22-0063

❺ 金山寺味噌

白瓜や丸なすなどの夏野菜を漬け込んで作るおかず味噌。宋に渡った禅僧覚心が、径山寺での修行の傍ら学び持ち帰った製法が現在の金山寺味噌の始まりと伝わる。

協力:太田久助吟製

住所/湯浅町湯浅15電話/0737-62-2623

❻ 酢

口あたりが柔らかな軟水である那智山系の伏流水を使用した酢。熊野地方で育った低農薬米を主な原材料に、熊野杉の木桶を用いた古式醸造で造られる昔ながらのお酢。

協力:(名)丸正酢醸造元

住所/那智勝浦町天満271電話/0735-52-0038

興国寺(由良町)

江戸時代印南漁民顕彰の碑(印南町)