○宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

令和7年5月26日

規則第48号

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則を次のように定める。

宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 宅地造成等規制区域内における規制(第4条―第20条)

第3章 特定盛土等規制区域内における規制(第21条―第35条)

第4章 技術的基準(第36条―第38条)

第5章 雑則(第39条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関しては、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

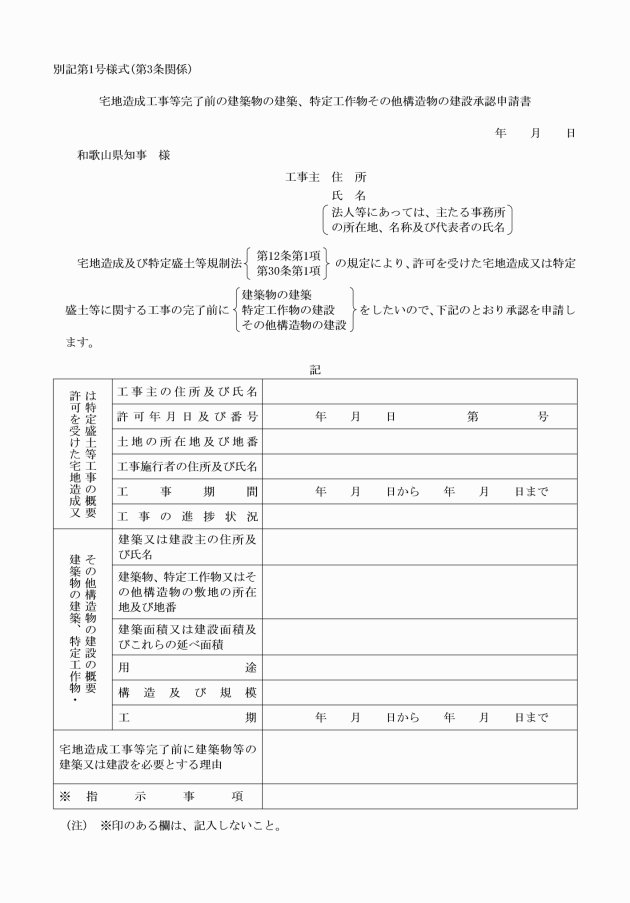

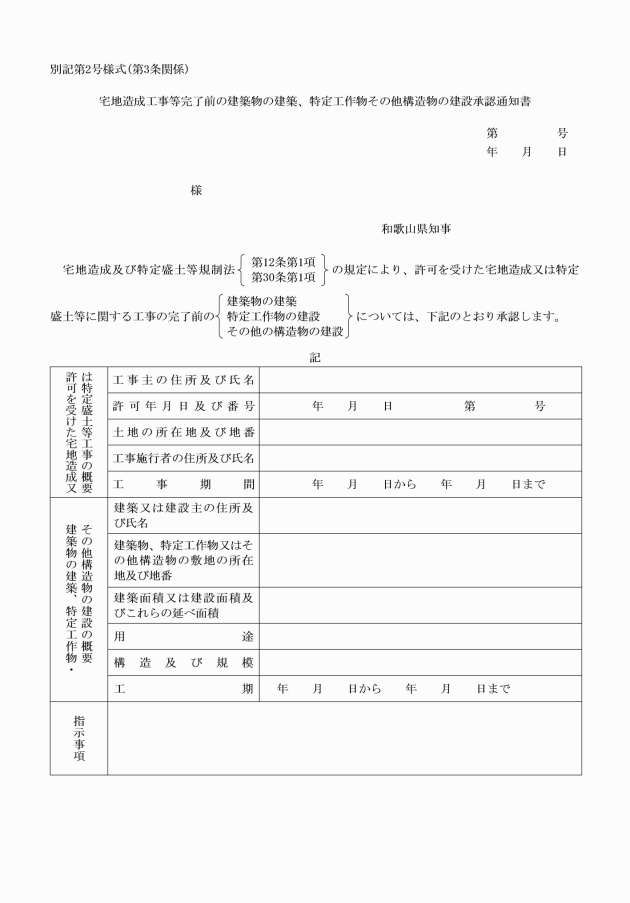

(建築制限等)

第3条 許可工事(法第12条第1項又は第30条第1項の規定により知事の許可を受けた工事をいう。次項において同じ。)を施行する土地においては、法第17条第2項又は第36条第2項に規定する検査済証の交付を受けるまでの間は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(以下単に「建築物」という。)を建築し、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物(以下「特定工作物」という。)その他の構造物を建設してはならない。

(1) 都市計画法第29条第1項第3号に規定する公益上必要な建築物を先行的に建築する必要があるとき。

(2) 建築物又は特定工作物その他構造物が許可工事に係る擁壁等に近接している等の理由により、許可工事と当該建築物の建築工事又は当該特定工作物その他構造物の建設工事を切り離して行うことが技術上困難又は不適当であるとき。

第2章 宅地造成等規制区域内における規制

(宅地造成等に関する工事の許可申請の手続)

第4条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、当該宅地造成等に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第7条第1項第1号の表又は同条第2項第1号の表に掲げる図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

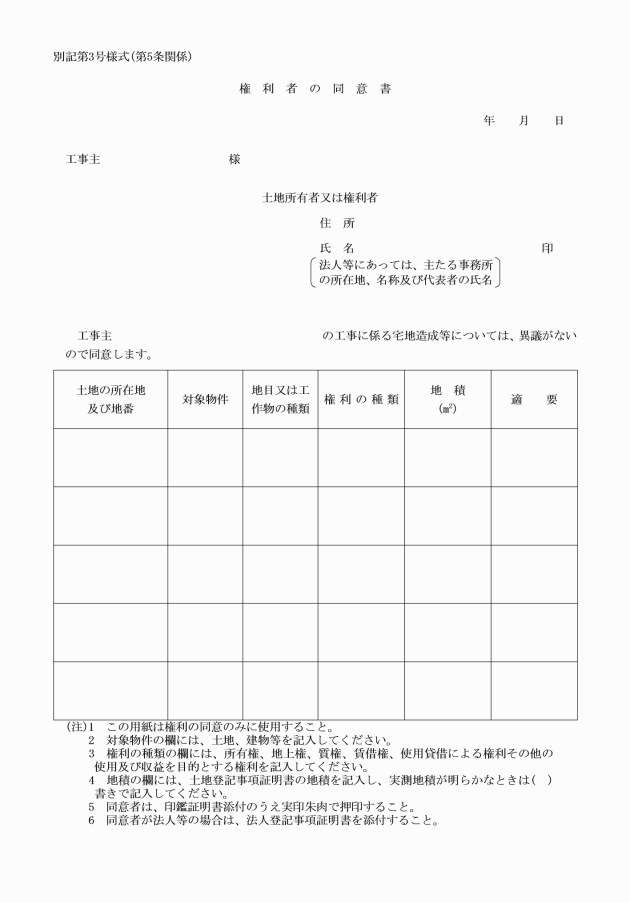

(法第12条第2項第4号の全ての同意を得たことを証する書類)

第5条 省令第7条第1項第10号及び同条第2項第8号に掲げる書類の様式は別記第3号様式とする。

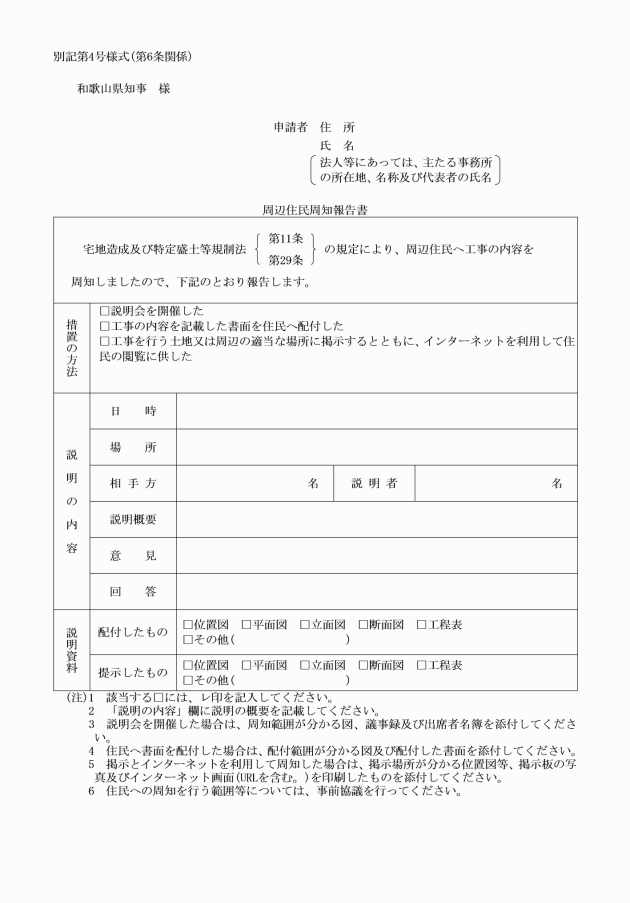

(法第11条の規定に基づく措置を講じたことを証する書類)

第6条 省令第7条第1項第11号及び同条第2項第9号に掲げる書類の様式は別記第4号様式とする。

(省令第7条第1項第12号及び同条第2項第10号の規則で定める書類)

第7条 省令第7条第1項第12号及び同条第2項第10号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 工事主の預金残高証明書

(2) 工事主の資金借入又は融資証明書

(3) 工事主が工事によって造成した土地を宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第2項に規定する宅地建物取引業に係る取引に該当する取引の目的物としようとする者である場合にあっては、同法第3条第1項の免許を受けていることを証する書類

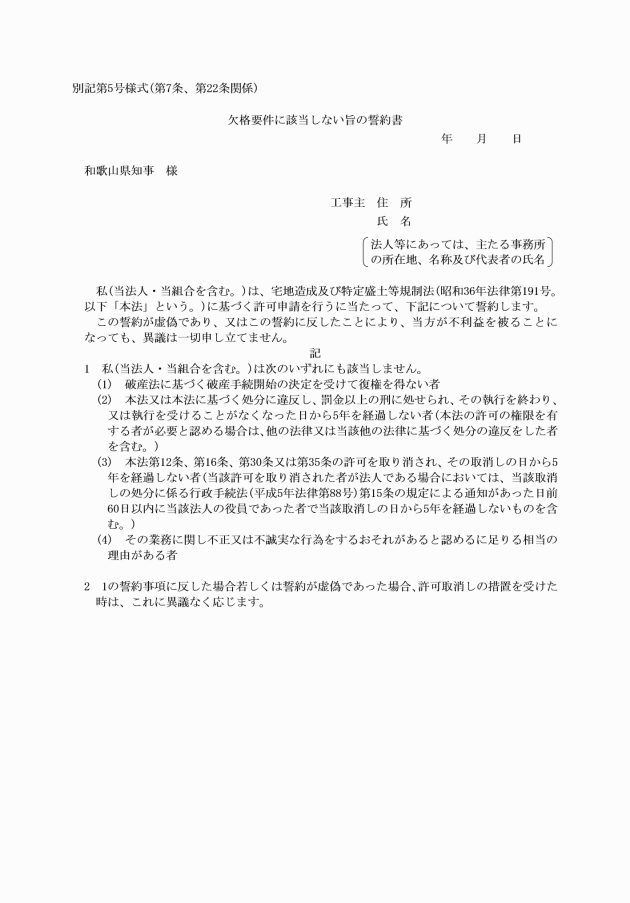

(4) 欠格要件に該当しない旨の誓約書(別記第5号様式)

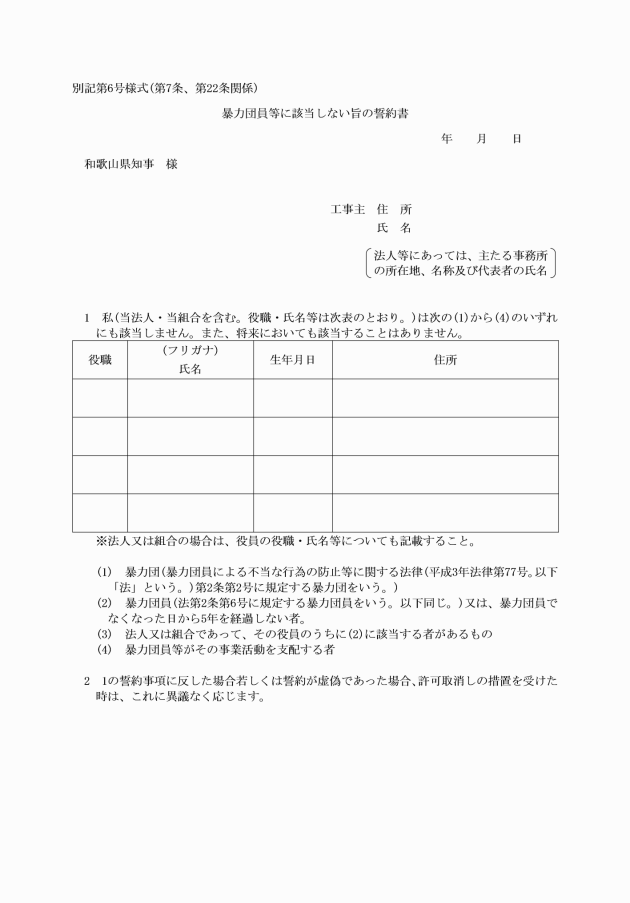

(5) 工事主が暴力団員等に該当しない旨の誓約書(別記第6号様式)

(6) 工事主が個人の場合にあっては、最近3年間の所得税の納税証明書

(7) 工事主が法人の場合にあっては、最近3年間の法人税の納税証明書

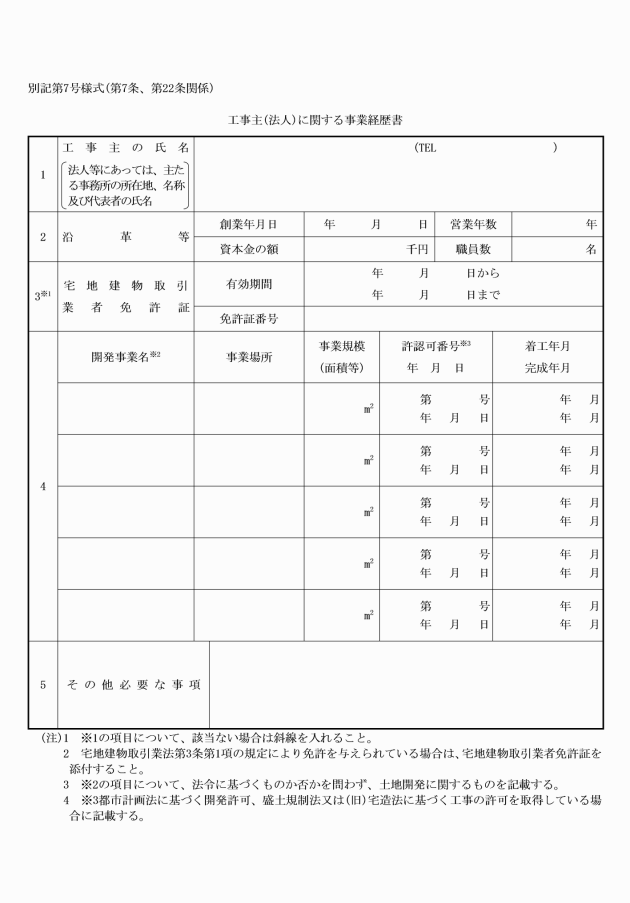

(8) 工事主が法人の場合にあっては、工事主(法人)に関する事業経歴書(別記第7号様式)

(9) 工事施行者が法人の場合にあっては登記事項証明書

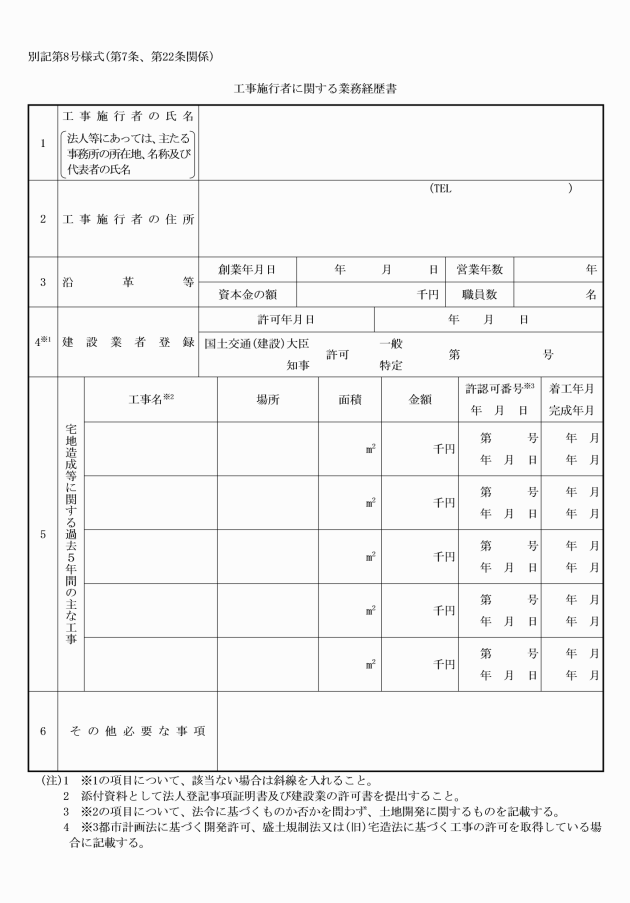

(10) 工事施行者に関する業務経歴書(別記第8号様式)

(11) 工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている場合には許可を受けていることを証する書類

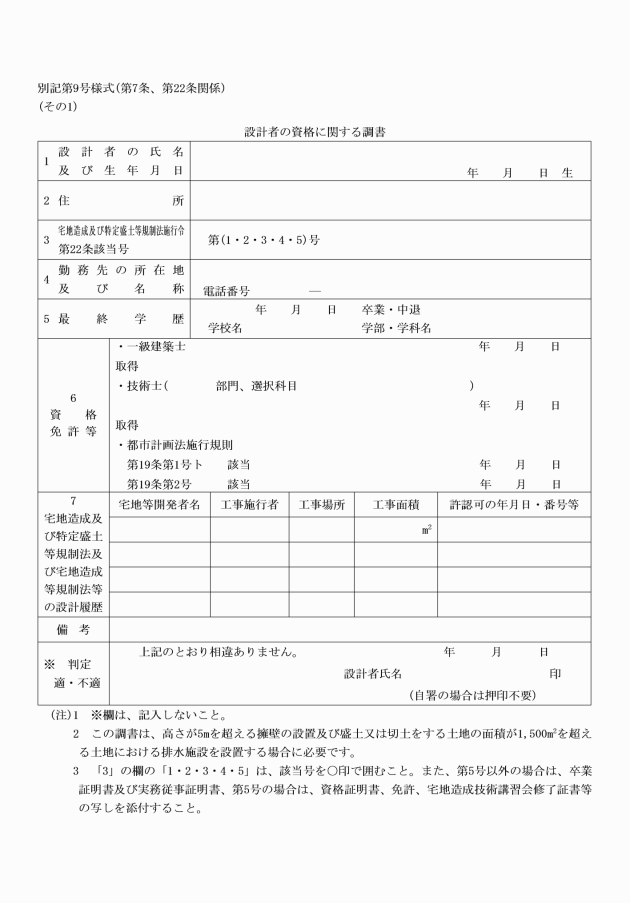

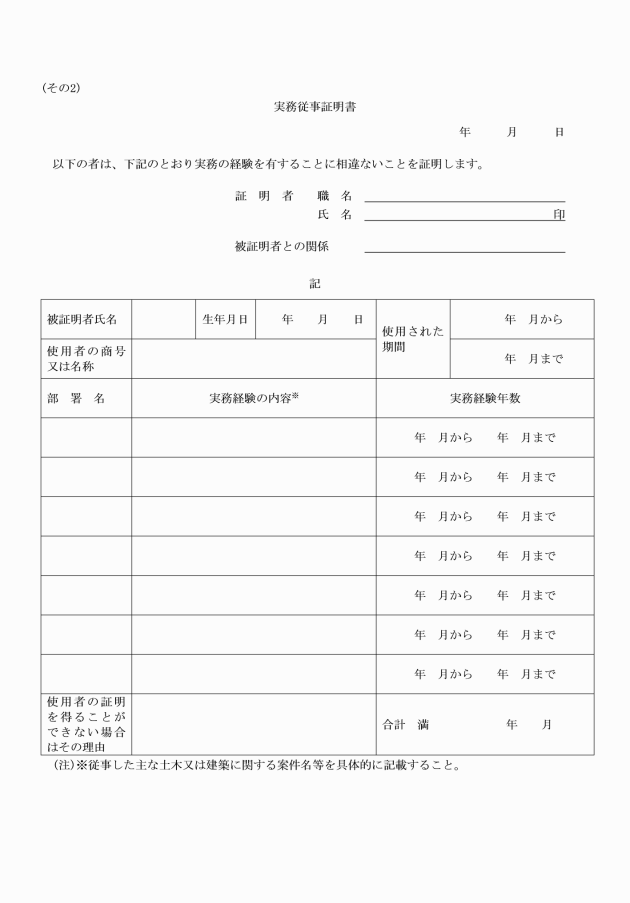

(12) 設計者の資格に関する調書(別記第9号様式)

(13) その他知事が必要と認める書類

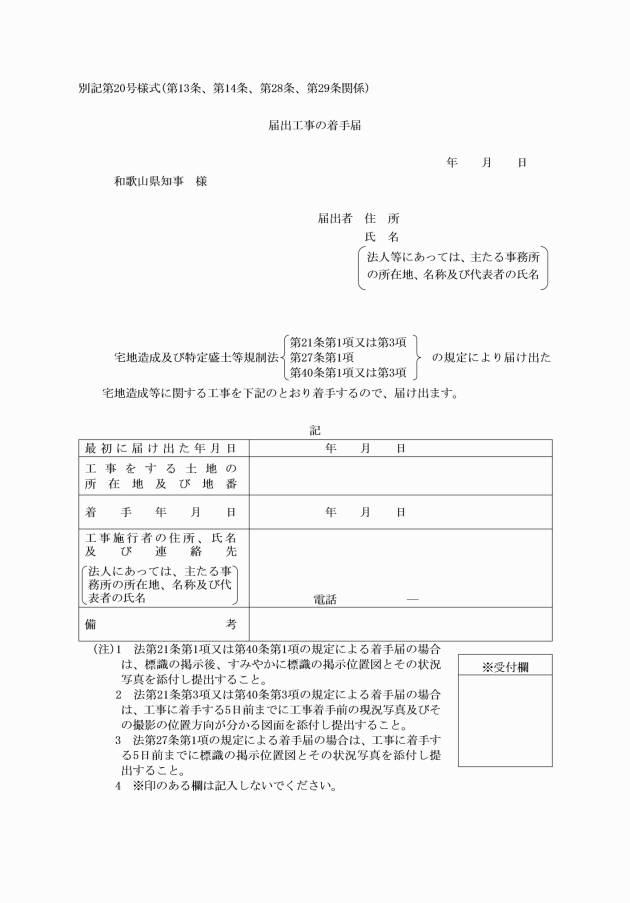

(宅地造成等に関する工事の着手届)

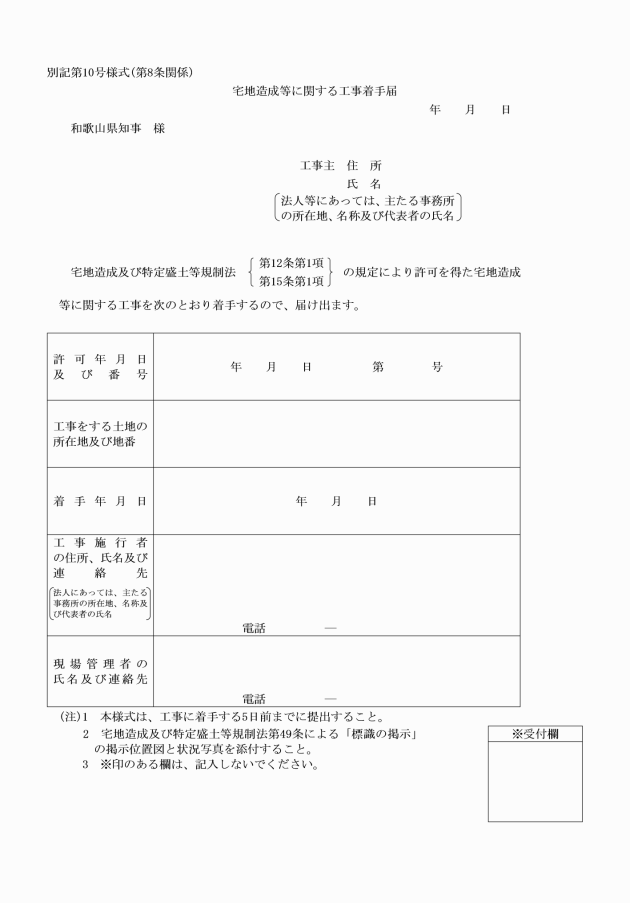

第8条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項の規定による許可を受けた工事主は、当該工事に着手したときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届(別記第10号様式)を知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する工事の協議)

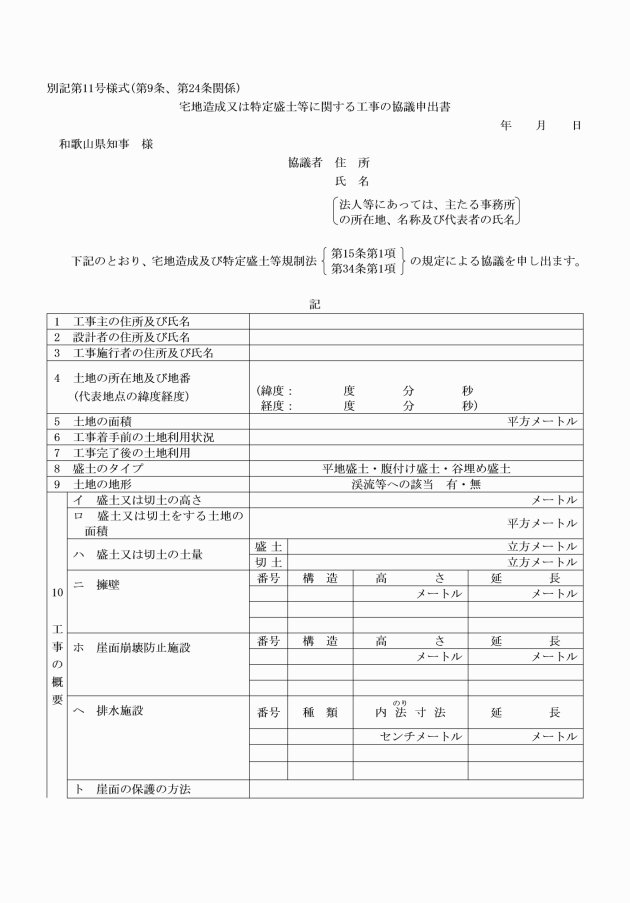

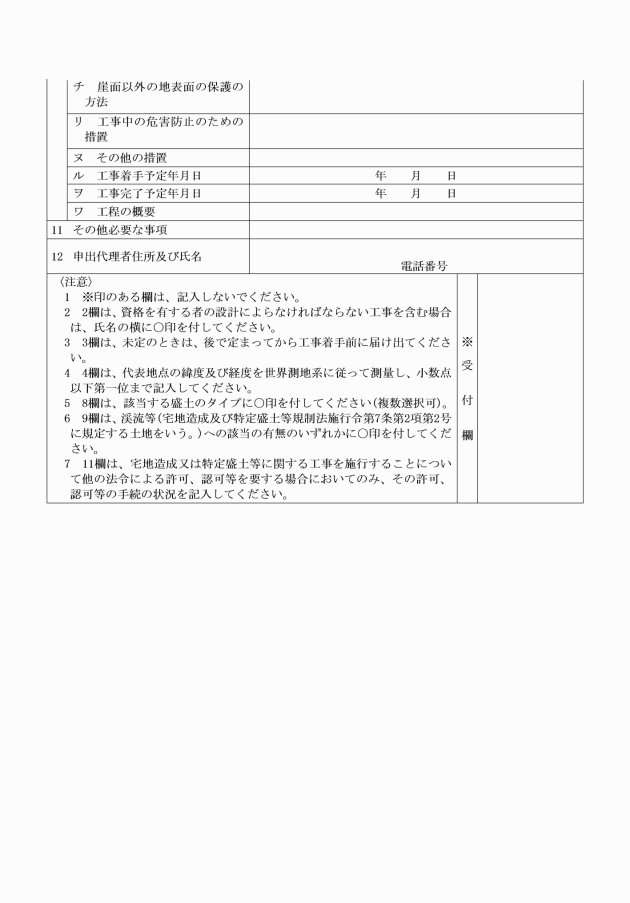

第9条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(別記第11号様式)に省令第7条第1項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

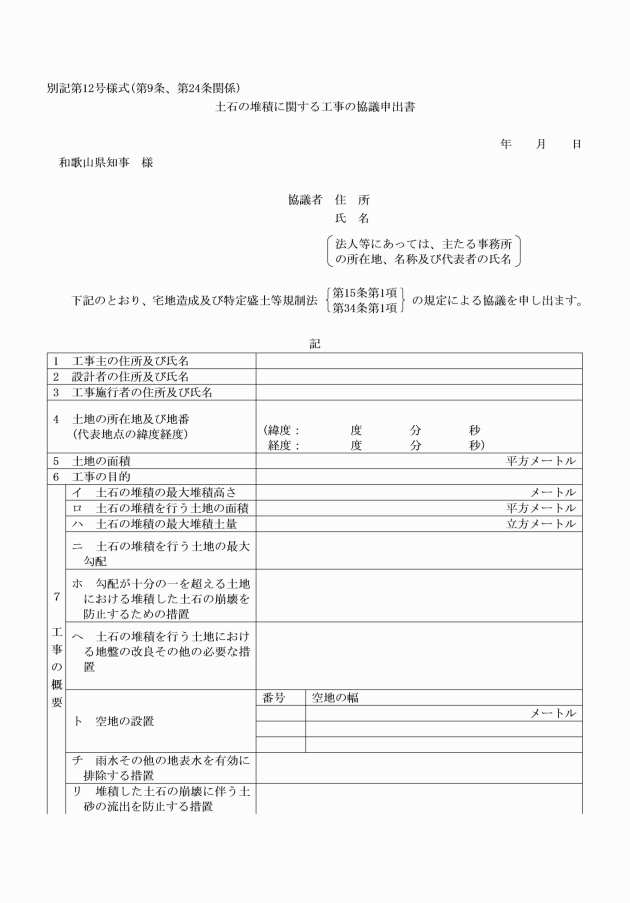

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(別記第12号様式)に省令第7条第2項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

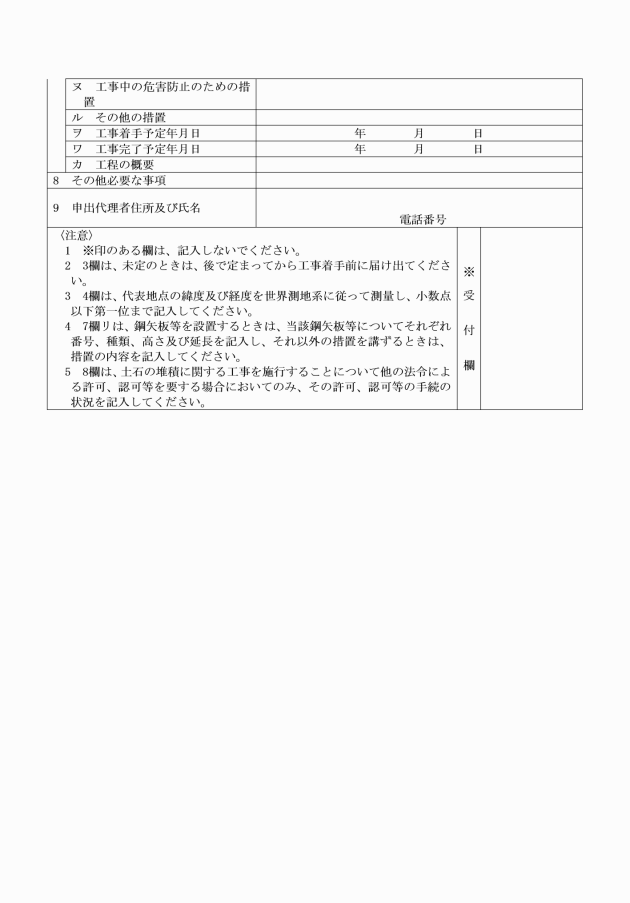

3 知事は、法第15条第1項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に対し宅地造成等に関する工事の協議成立通知書(別記第13号様式)によりその旨を通知する。

(宅地造成等に関する工事の変更許可)

第10条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第37条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項について、その新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第37条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項について、その新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

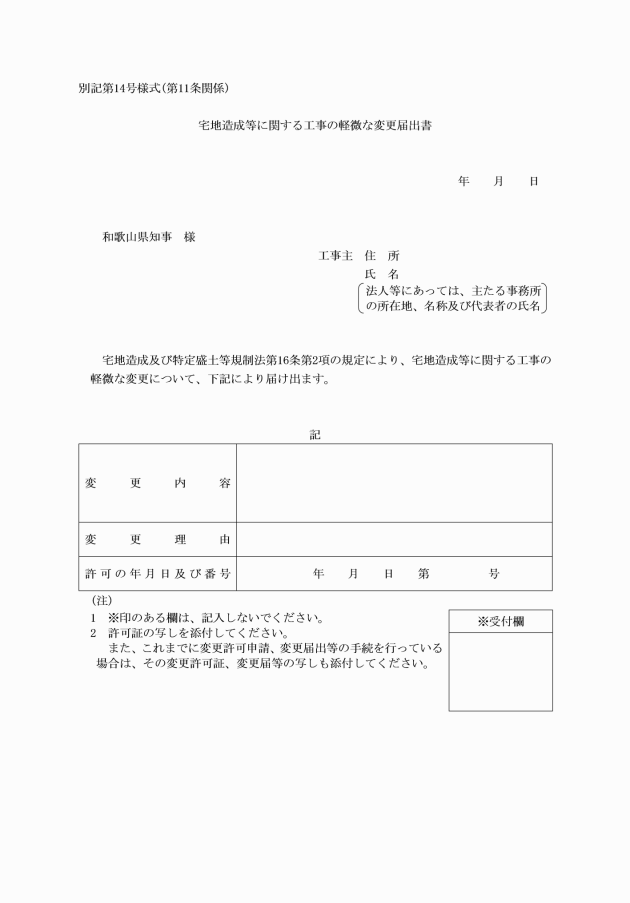

(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)

第11条 宅地造成等に関する工事について、法第16条第2項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書(別記第14号様式)を知事に提出しなければならない。

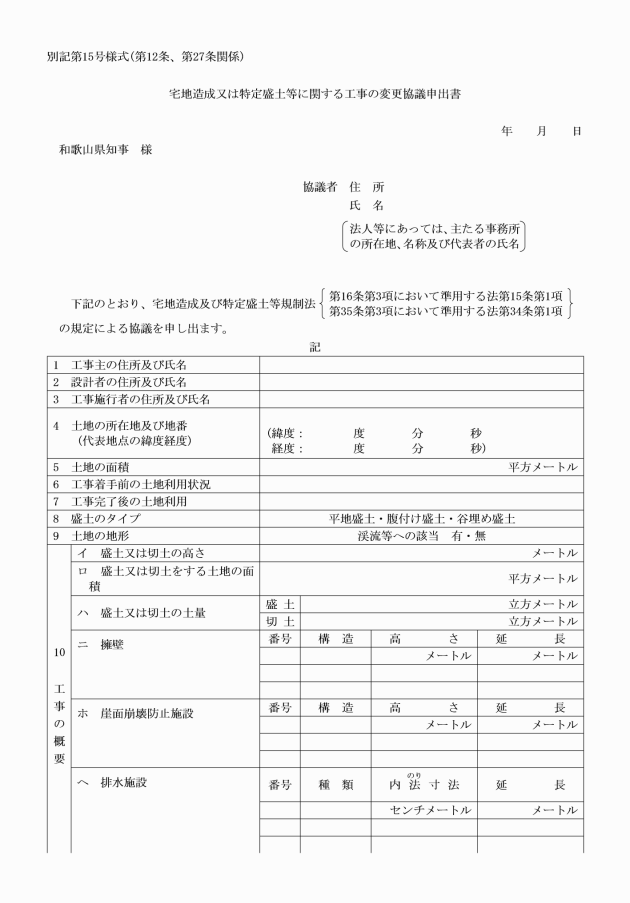

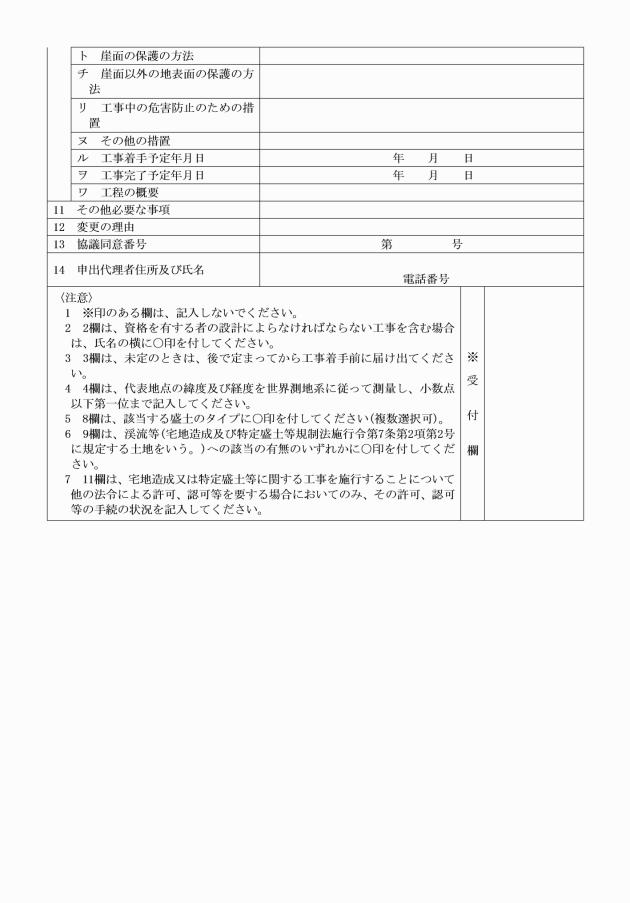

(宅地造成等に関する工事の変更協議)

第12条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項の規定による協議が成立した者で、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(別記第15号様式)に、省令第37条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項について、その新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

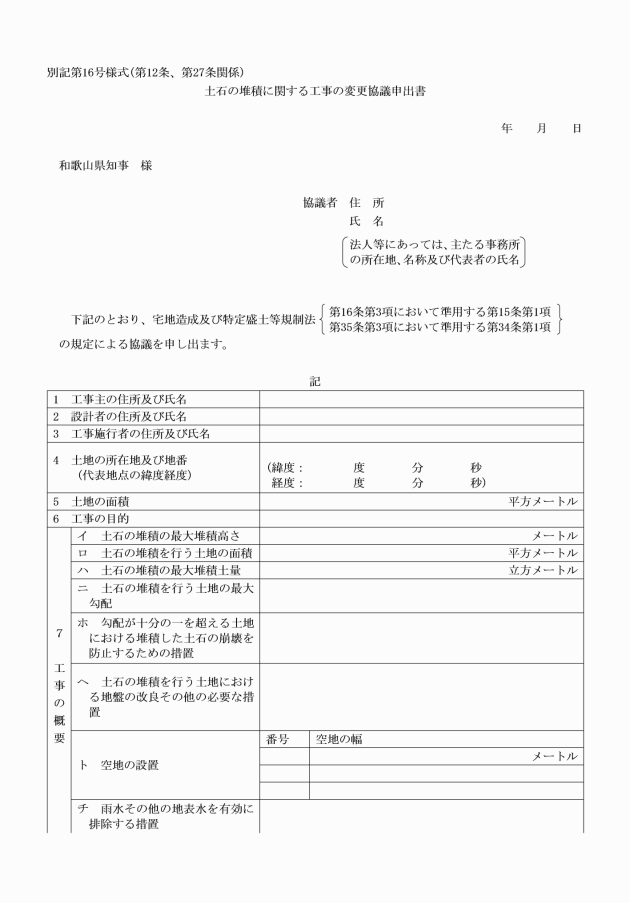

2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項の規定による協議が成立した者で、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(別記第16号様式)に、省令第37条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項について、その新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

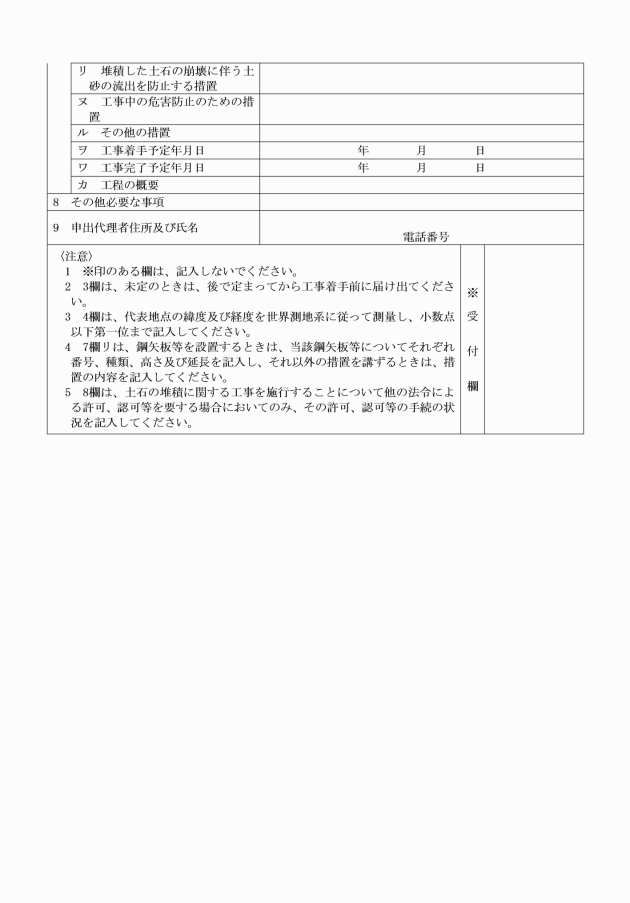

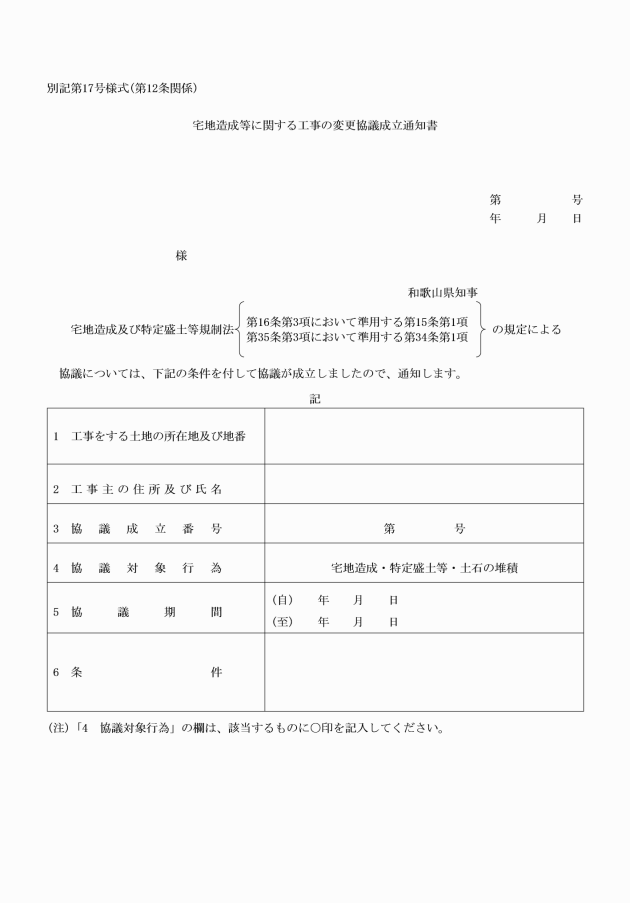

3 知事は、法第16条第3項において準用する法第15条第1項の規定による変更協議が成立したときは、当該協議をした者に対し宅地造成等に関する工事の変更協議成立通知書(別記第17号様式)によりその旨を通知する。

(宅地造成等に関する届出工事の標識の掲示・着手届)

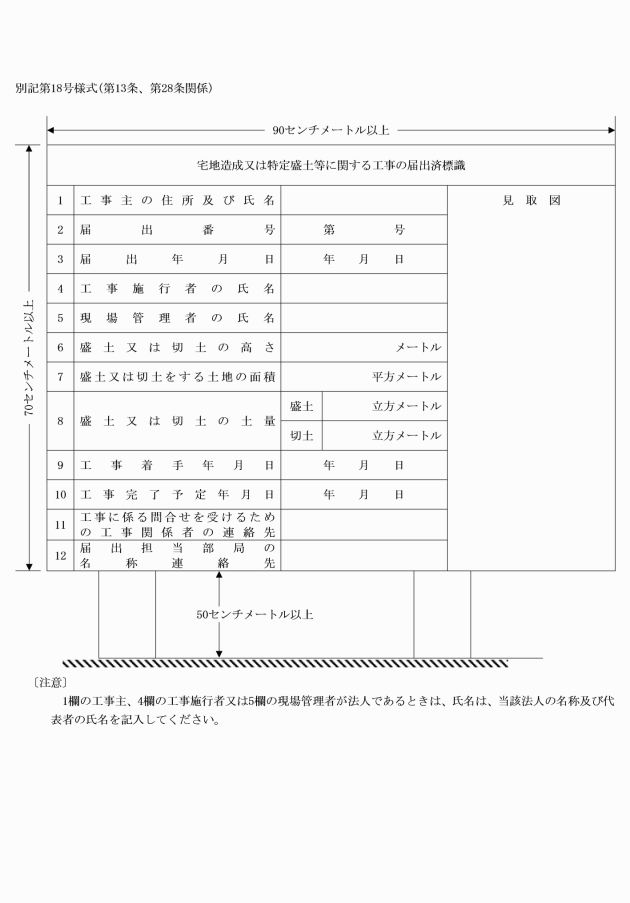

第13条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第21条第1項の規定による届出を行った工事主は、速やかに当該工事を行っている場所に、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出済標識(別記第18号様式)を掲示しなければならない。

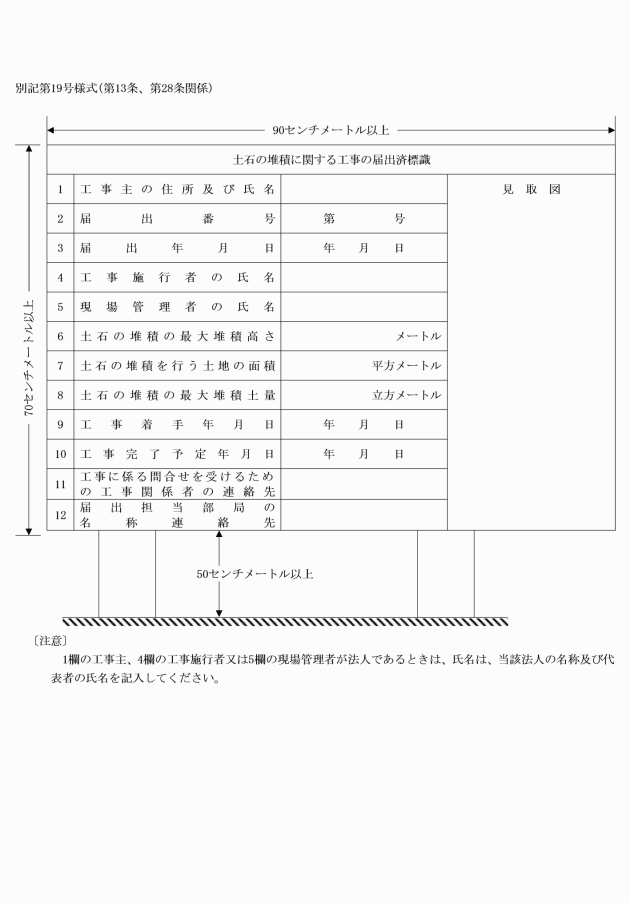

2 土石の堆積について、法第21条第1項の規定による届出を行った工事主は、速やかに当該工事を行っている場所に、土石の堆積に関する工事の届出済標識(別記第19号様式)を掲示しなければならない。

(擁壁等に関する届出工事等の着手届)

第14条 擁壁等に関する工事その他の工事について、法第21条第3項の規定による届出を行った工事主は、当該工事に着手したときは、速やかに届出工事の着手届(別記第20号様式)を知事に提出しなければならない。

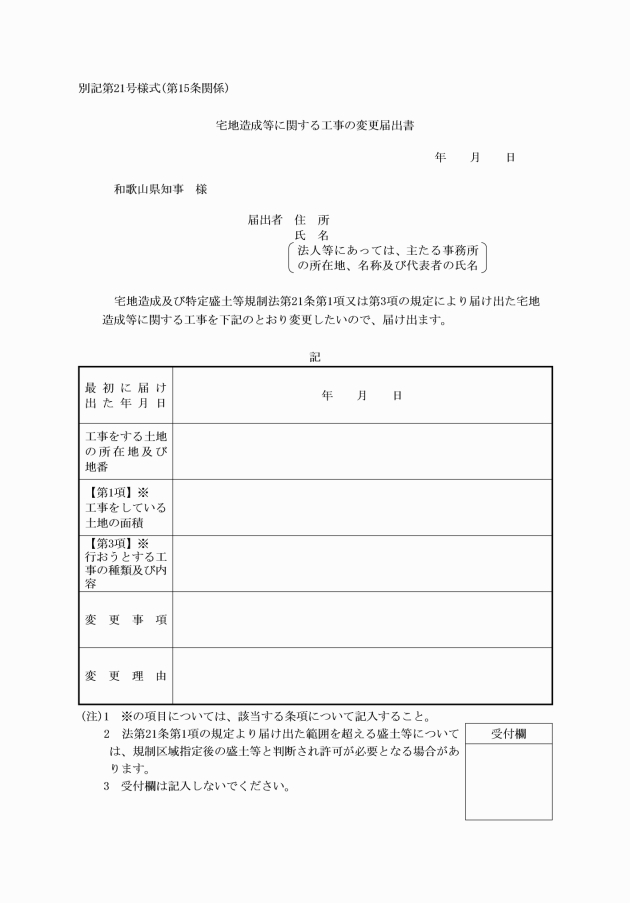

(宅地造成等に関する届出工事の変更届出)

第15条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、宅地造成等に関する工事の変更届出書(別記第21号様式)に当該変更に係る事項について、その新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

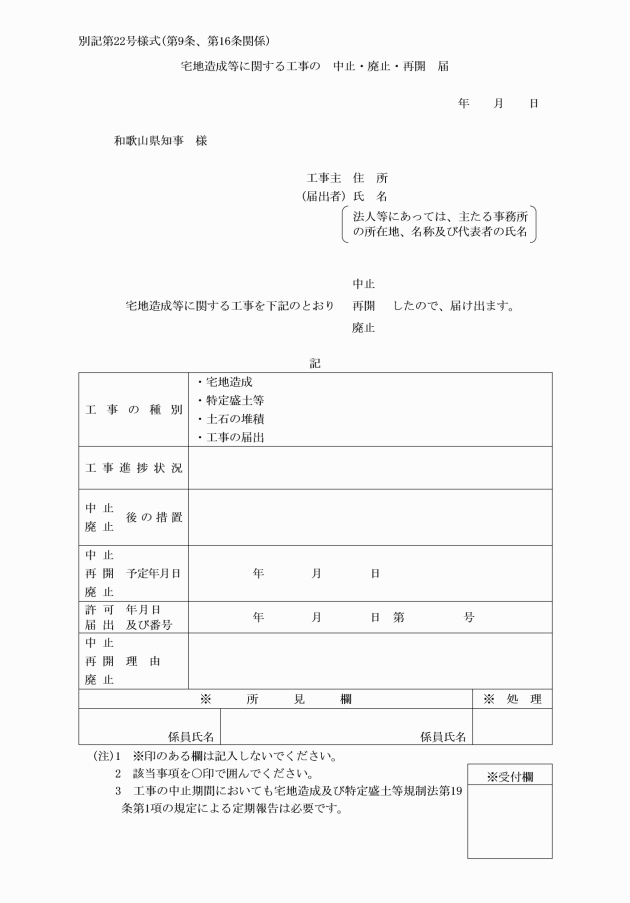

(宅地造成等に関する工事の中止・廃止・再開の届出)

第16条 宅地造成等に関する工事について、法第12条第1項の規定による許可を受けた工事主又は法第21条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は中止した工事を再開しようとするときは、速やかに宅地造成等に関する工事の中止・廃止・再開届(別記第22号様式)を知事に提出しなければならない。

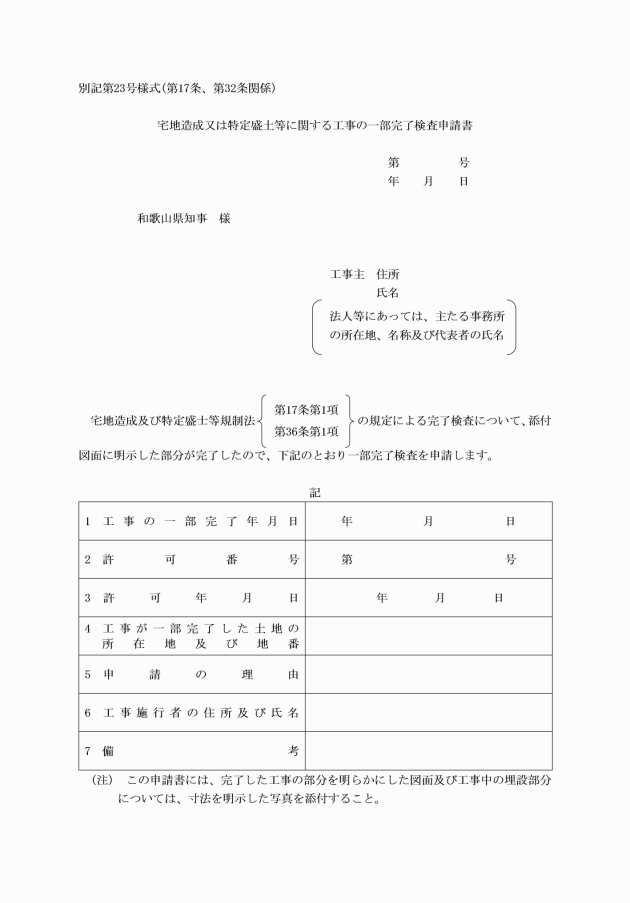

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査の手続)

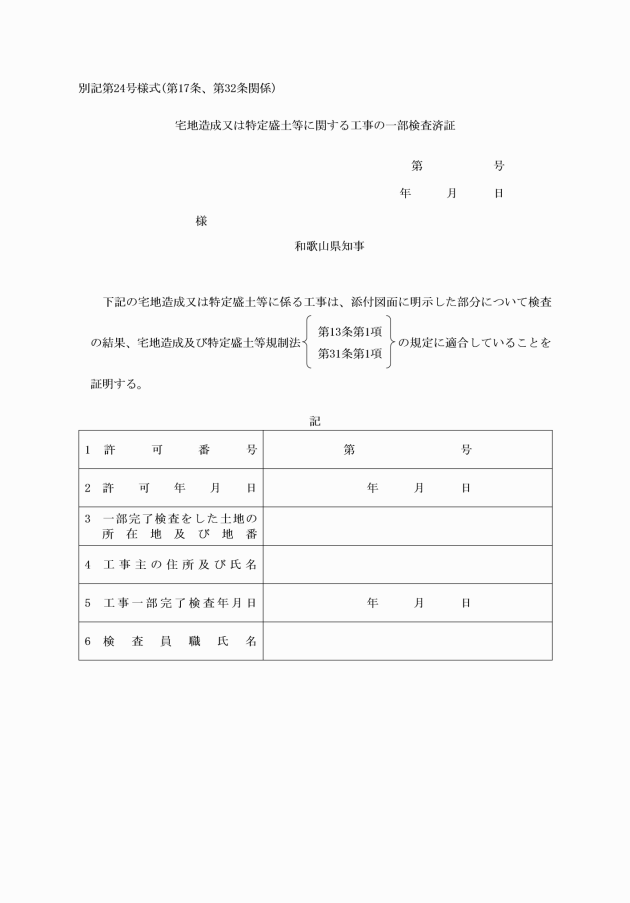

第17条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けて、法第12条第1項の規定による許可を受けた工事主は、法第17条第1項の規定による工事の完了の検査を申請しようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の一部完了検査申請書(別記第23号様式)を、知事に提出しなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第18条 法第18条第1項の規定による中間検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の施行区域を工区に分けて、法第12条第1項の規定による許可を行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期の報告)

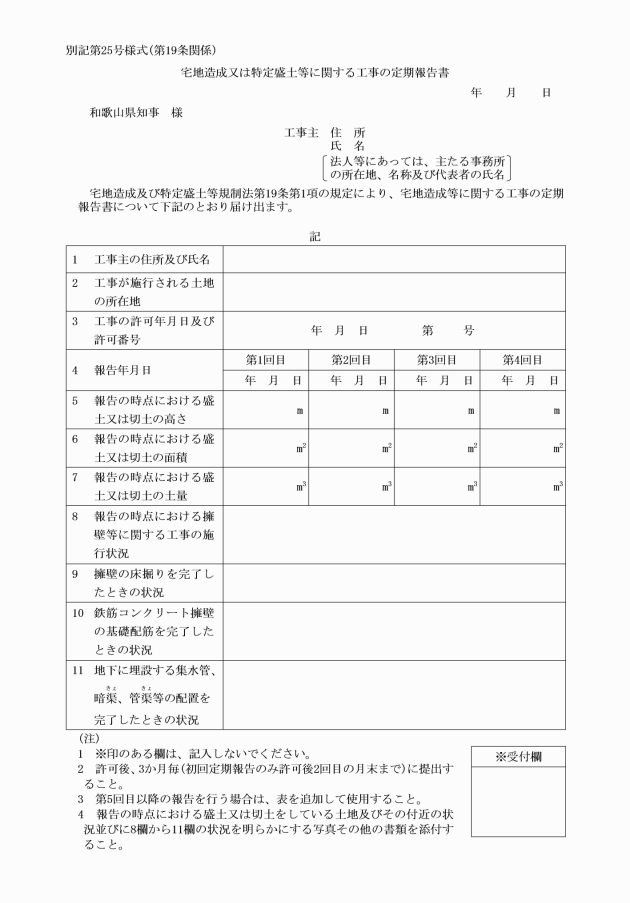

第19条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(別記第25号様式)に、省令第48条第1項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

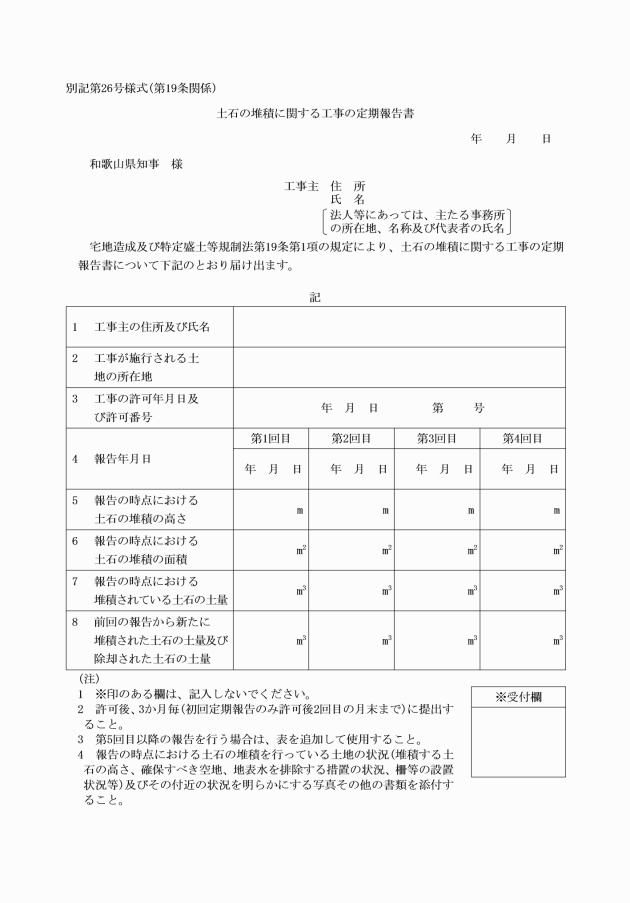

2 土石の堆積に関する工事について、法第19条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(別記第26号様式)に、省令第48条第2項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(宅地造成等に関する届出工事の完了届)

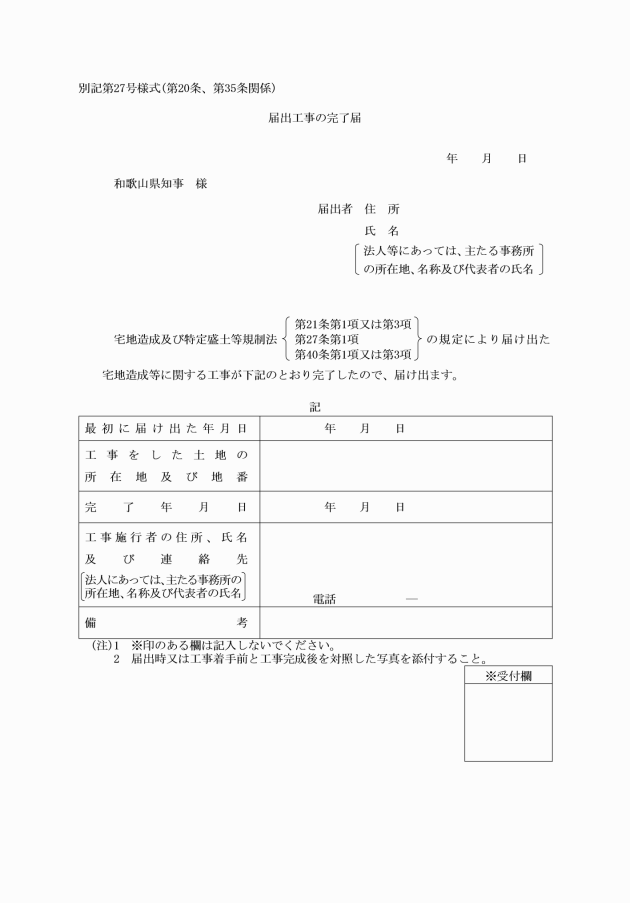

第20条 法第21条第1項又は第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の完了届(別記第27号様式)を知事に提出しなければならない。

第3章 特定盛土等規制区域内における規制

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可申請の手続)

第21条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、当該特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の施行区域を工区に分けたときは、省令第63条第1項又は第2項の規定により添付しなければならない図面に当該工区の位置、区域及び規模を明示しなければならない。

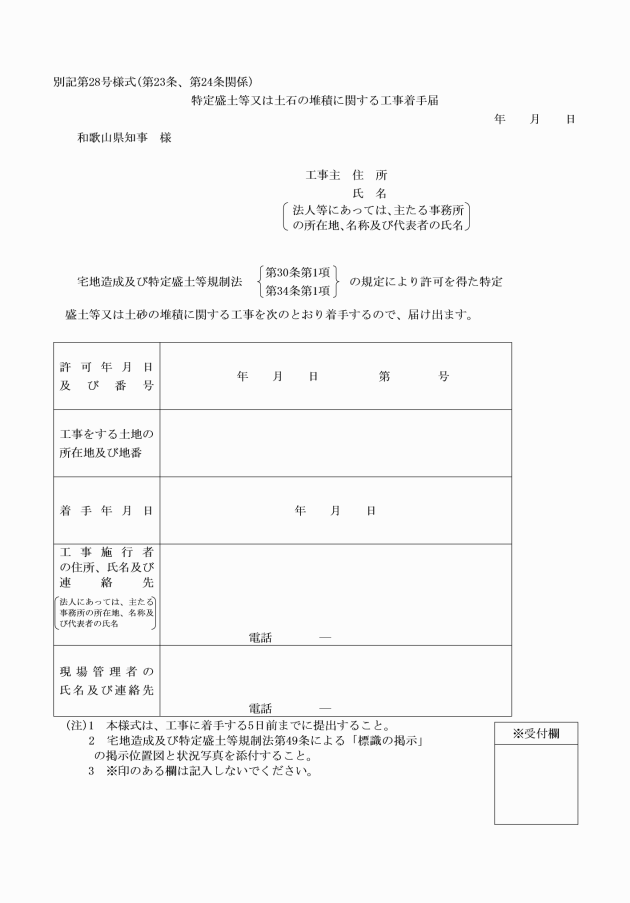

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の着手届)

第23条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項の規定による許可を受けた工事主は、当該工事に着手したときは、速やかに特定盛土等又は土石の堆積に関する工事着手届(別記第28号様式)を知事に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の協議)

第24条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書(別記第11号様式)に省令第63条第1項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の規定により知事との協議を行おうとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書(別記第12号様式)に省令第63条第2項各号に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。

3 知事は、法第34条第1項の規定による協議が成立したときは、当該協議をした者に対し、宅地造成等に関する工事の協議成立通知書(別記第13号様式)によりその旨を通知する。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更許可)

第25条 特定盛土等に関する工事について、法第35条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第67条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第35条第1項の規定による許可を受けようとする工事主は、省令第67条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

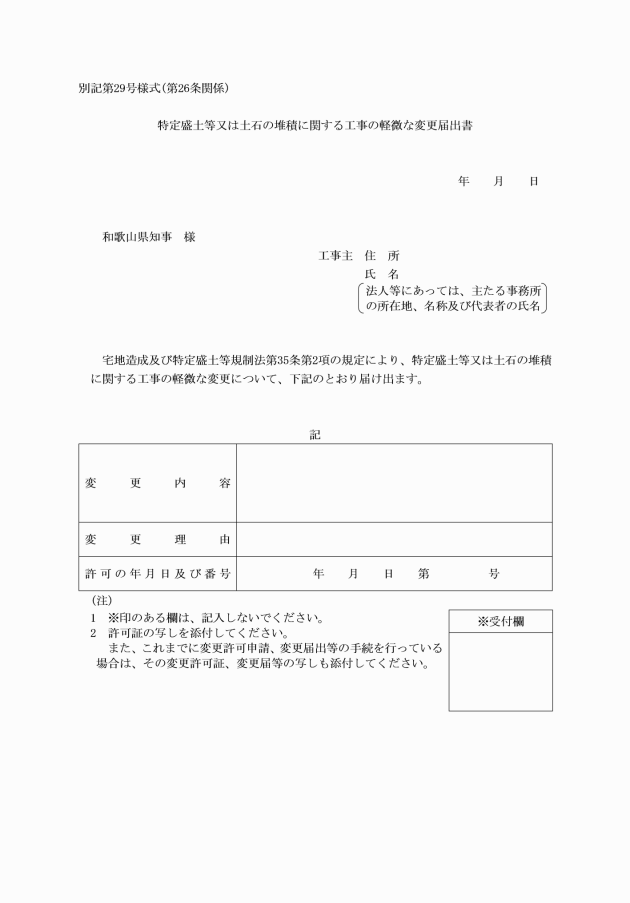

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更の届出)

第26条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第35条第2項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更届出書(別記第29号様式)を知事に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更協議)

第27条 特定盛土等に関する工事について、法第34条第1項の規定による協議が成立した者で、法第35条第3項で準用する法第34条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書(別記第15号様式)に、省令第67条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第34条第1項の規定による協議が成立した者で、法第35条第3項で準用する法第34条第1項の規定による変更の協議を行おうとするものは、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書(別記第16号様式)に、省令第67条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等に関する届出工事の標識の掲示・着手届)

第28条 特定盛土等に関する工事について、法第40条第1項の規定による届出を行った工事主は、速やかに当該工事を行っている場所に宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出済標識(別記第18号様式)を掲示しなければならない。

2 土石の堆積について、法第40条第1項の規定による届出を行った工事主は、速やかに当該工事を行っている場所に土石の堆積に関する工事の届出済標識(別記第19号様式)を掲示しなければならない。

(擁壁等に関する届出工事等の着手届)

第29条 擁壁等に関する工事その他の工事について、法第40条第3項の規定による届出を行った工事主は、当該工事に着手したときには、速やかに届出工事の着手届(別記第20号様式)を知事に提出しなければならない。

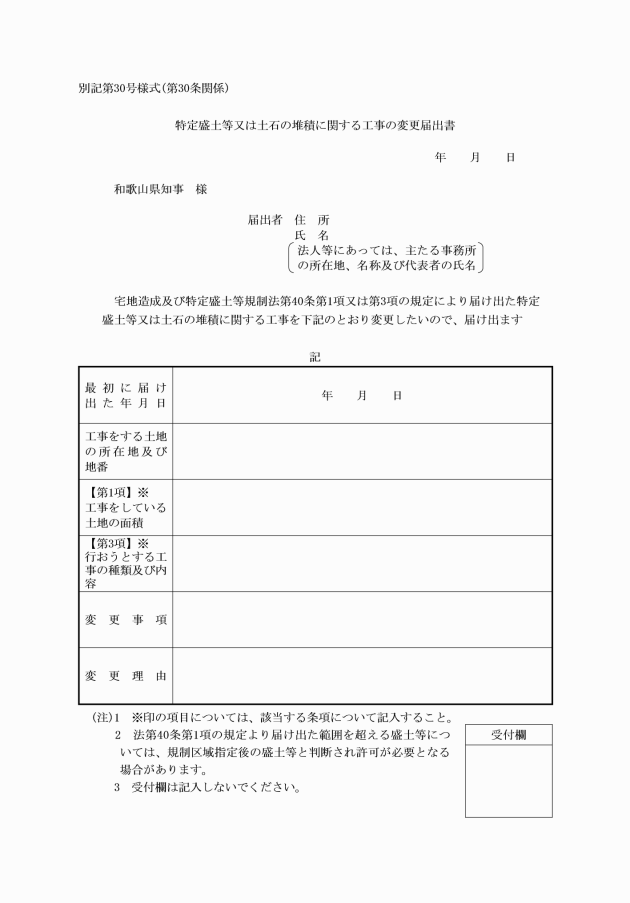

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の変更届出)

第30条 特定盛土等に関する工事について、法第28条第1項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、省令第61条第1項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

2 土石の堆積に関する工事について、法第28条第1項の規定による知事への届出を行おうとする工事主は、省令第61条第2項に規定する書類のほか、当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

3 法第40条第1項又は第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の変更届出書(別記第30号様式)に当該変更に係る事項の新旧を対照した図書を添付して、知事に提出しなければならない。

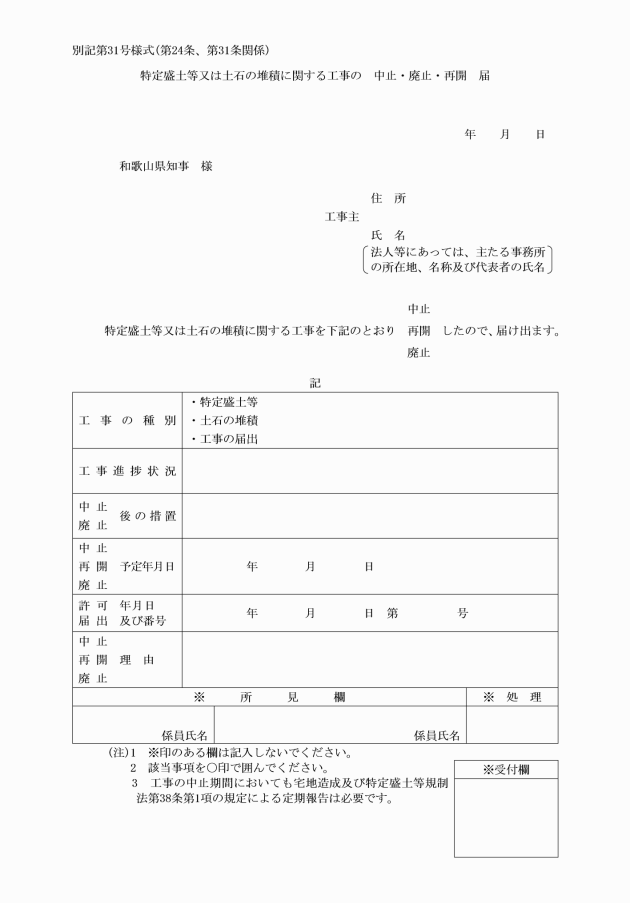

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止・廃止・再開の届出)

第31条 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事について、法第30条第1項本文の規定による許可を受けた工事主又は法第27条第1項、第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該工事を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は中止した工事を再開しようとするときは、速やかに特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の中止・廃止・再開届(別記第31号様式)を知事に提出しなければならない。

(特定盛土等に関する工事の完了検査の手続)

第32条 法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて受けた工事主は、法第36条第1項の規定による工事完了の検査を申請しようとするときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の一部完了検査申請書(別記第23号様式)を、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等に関する工事の中間検査の手続)

第33条 法第37条第1項の規定による中間検査及び同条第2項の規定による中間検査合格証の交付は、法第30条第1項本文の規定による許可を工区に分けて行ったときは、当該工区ごとに行わなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期の報告)

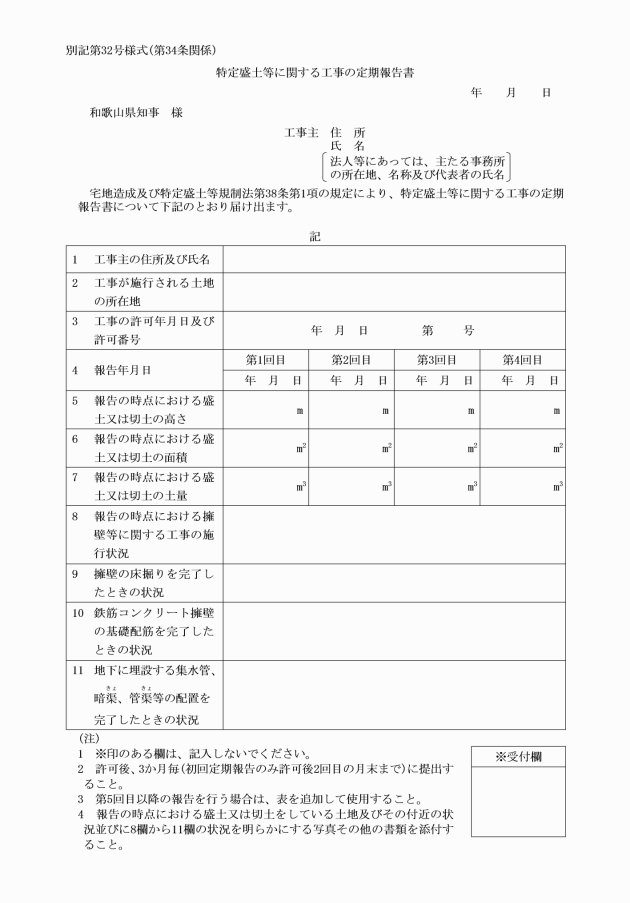

第34条 特定盛土等に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、特定盛土等に関する工事の定期報告書(別記第32号様式)に、省令第78条第1項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

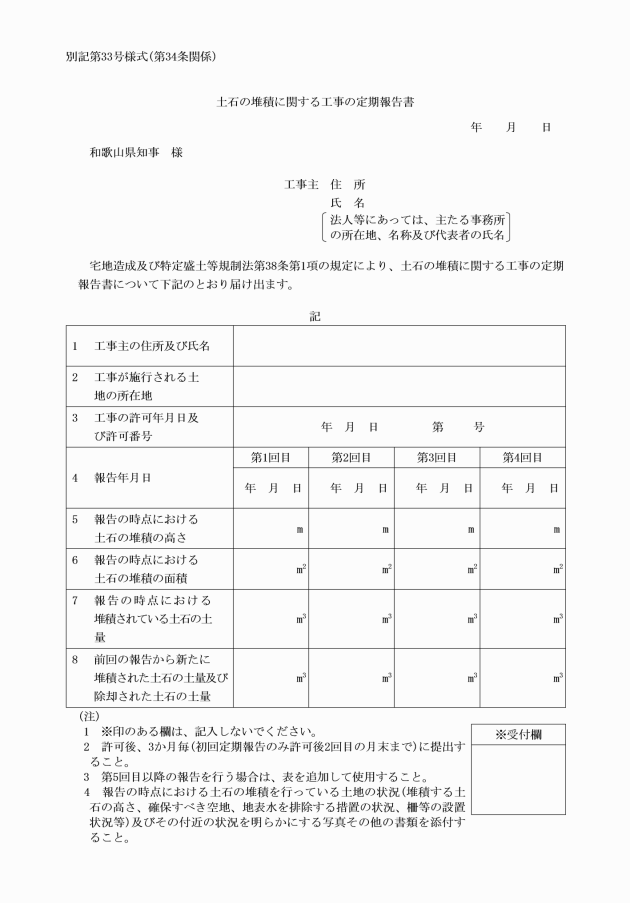

2 土石の堆積に関する工事について、法第38条第1項の規定による報告をしようとする工事主は、当該工事が完了するまでの間、土石の堆積に関する工事の定期報告書(別記第33号様式)に、省令第78条第2項に規定する書類を添付して、知事に提出しなければならない。

(特定盛土等又は土石の堆積に関する届出工事の完了届)

第35条 法第27条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る工事を完了したときは、届出工事の完了届(別記第27号様式)を知事に提出しなければならない。

第4章 技術的基準

(擁壁等の設置の緩和)

第36条 政令第20条第1項の規定により、知事は、盛土又は切土をした土地の部分に生じる崖面について、その崖の一部が河川、池、沼等の水面又は公園、農地、採草放牧地、森林等に接する場合において、災害の防止に支障がないと認めたときは、政令第8条の規定による擁壁又は政令第14条の規定による崖面崩壊防止施設の設置に代えて、次に掲げるいずれかの工法により措置させることができる。

(1) 比重、強度及び耐久性を有する石積み工法

(2) 網柵工、筋工又は積苗工

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が適当と認めた工法

(技術的基準の強化等)

第37条 政令第20条第2項の規定により、知事が地方の気候、風土又は地勢の特殊性によって強化し、又は付加する技術的基準は、次のとおりとする。

(2) 谷形の地形その他これに類する地形における著しい災害の発生をもたらすおそれのある盛土は避けること。ただし、やむを得ず盛土を行う場合は、盛土の適当な箇所に、その高さの5分の1以上の高さの蛇籠堰堤、コンクリート堰堤、枠等を集水暗渠とともに埋設し、盛土の下端の部分に滑り止めの擁壁等を設置すること。

ア 確率降雨強度 傾斜地(15度以上)における工事の場合には、紀北地域(橋本市、伊都郡、紀の川市、岩出市、和歌山市、海南市及び海草郡をいう。以下アにおいて同じ。)においては50分の1確率、紀北地域を除く県の地域においては30分の1確率とすること。また、平坦地における工事の場合には、下水道計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第5条第1項第5号に定める区域をいう。)についてはその計画降雨強度を用い、その他の区域は、10分の1確率以上の計画とすること。

イ 流出係数 造成前は0.7、造成後は0.9、水面1.0とすること。

(4) 政令第19条に規定する技術基準に付加するものは、省令第38条第2項第2号に規定する工事予定期間が5年を超えないものとすること。

(5) 省令第34条第1項第2号ロに規定する緩やかな勾配については、2割以上の緩やかな勾配とすること。

(6) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事については、盛土又は切土をした後の地盤に崩壊が生じないよう、知事が別に定める技術的基準により、小段の設置その他適切な措置を講じなければならない。

(災害発生のおそれがないと認められる工事)

第38条 省令第8条第9号及び第10号ロの規定により規則で定める値は、1メートルとする。ただし、平地盛土(勾配10分の1以下の平坦地における盛土で谷埋め盛土に該当しないものをいう。)のうち面積が3,000平方メートル未満のものに限る。

第5章 雑則

(証明書等の様式)

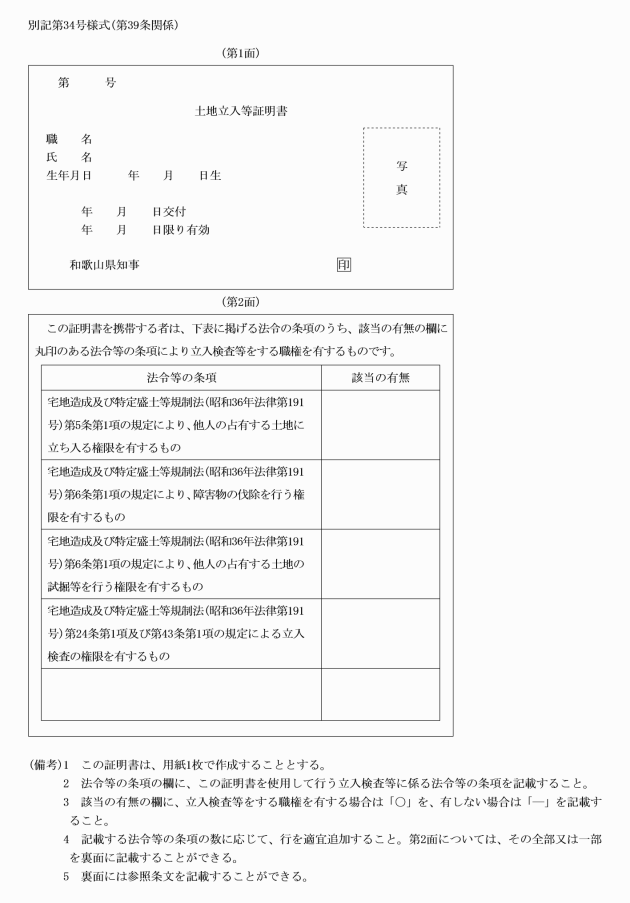

第39条 法第7条第1項(法第24条第2項又は法第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する証明書の様式は、別記第34号様式とする。

(提出部数)

第40条 この規則の規定による申請書等の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。

(手数料の減免)

第41条 知事は、次の各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、和歌山県使用料及び手数料条例(昭和22年和歌山県条例第28号)第3条の規定により、同条例別表第3第13項第18号に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害の復旧のために行う工事である場合

(2) その他公益上の必要のために行う工事である場合

(宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明書等の交付の申請)

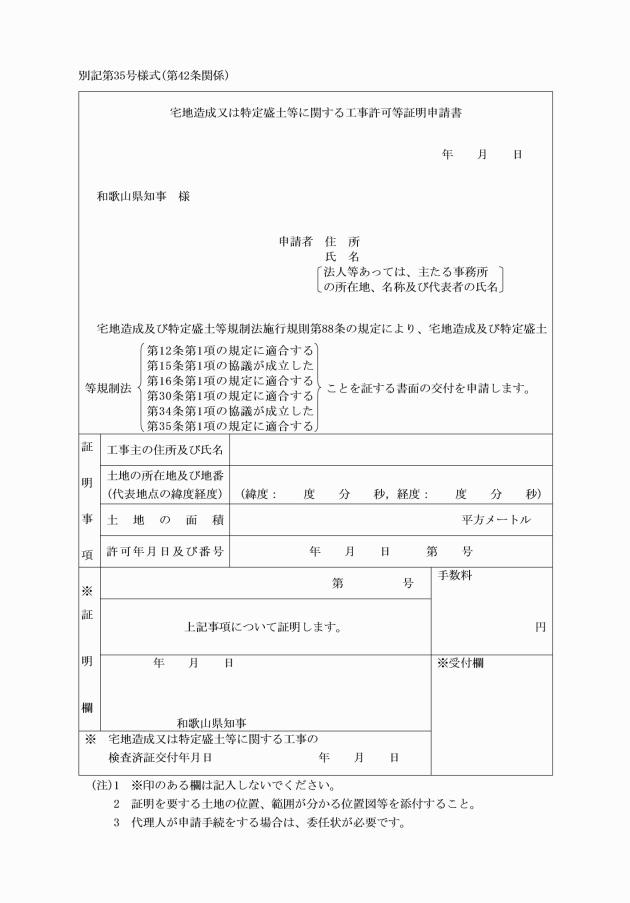

第42条 省令第88条の書面の交付を受けようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可等証明申請書(別記第35号様式)を知事に提出しなければならない。

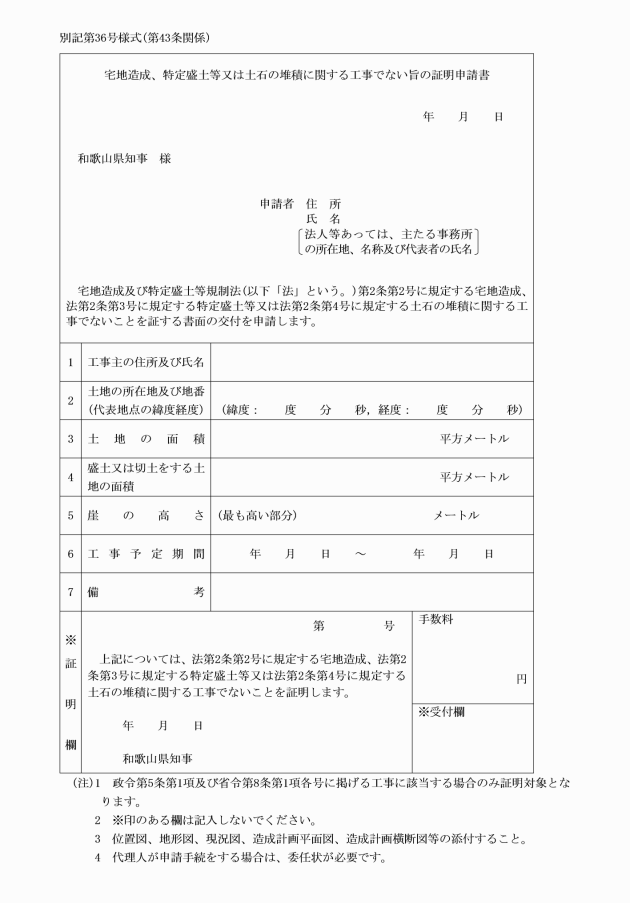

(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事でない旨の証明申請書)

第43条 建設工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者は、当該工事が政令第5条第1項各号に掲げる工事に該当する旨の証明を受けることができる。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第37条関係)

擁壁の高さ | 透水層の厚さ | 適用 | |

上端 | 下端 | ||

0.8メートル以上2メートル未満 | 30センチメートル | 30センチメートル | 透水層の上端とは、擁壁上端から50センチメートル下方とする。 |

2メートル以上 | 50センチメートル | 50センチメートル | |

備考 擁壁の高さには、根入れを含まない。