|

|

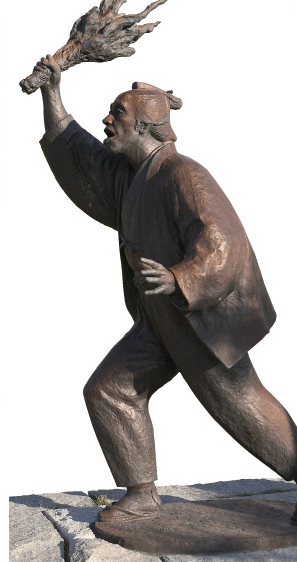

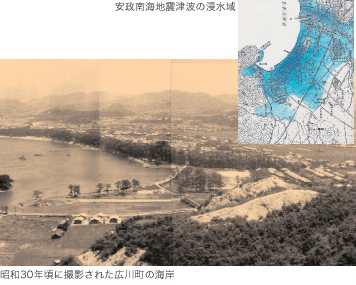

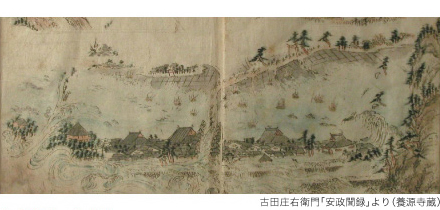

広村を襲った大波。スマトラ島沖地震によるインド洋大津波の衝撃は今なお記憶に新しい。世界中で防災意識が高まるなか“稲むらの火”が再び注目を浴びている。この物語は、小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の小説「生ける神」によって世界に紹介された。日本では1937年、小学生向けに訳されたものが教科書に採用され、全国に広く知られるようになる。今では防災教育の題材として、紙芝居などで紹介されている。 稲むらの火”は、安政の大地震の際、醤油醸造業の当主・濱口梧陵(はまぐちごりょう)が刈り取った稲に火をつけて広村(現・広川町)の村人たちに津波を知らせ、広八幡神社に誘導したという話。史実によると、津波はもっと壮絶だった。大波はあっという間に村を襲う。稲村の火は、波にのまれた村人に避難地の場所を知らせた。それでも被害は大きく、離村を申し出る者が次々と出てくる。村の存続を願った梧陵は、防災と村民救済のため、堤防造築という大事業に乗り出した。村の豪商とともに出資し、老若男女を問わず、広村堤防造築に参加した者には日当を与えた。さらに、新たに建てた住居、農具や漁具を貸し与え村人の暮らしを支えたのだ。 広川町出身の元気象庁地震火山部長・津村健四朗氏の調査によると、昭和の南海地震津波では堤防によって村の居住地の大部分が守られている。現在は、広村堤防を越えて海側は埋め立てられ新たな堤防が建設された。しかしその役目を終えた今も、広村堤防は町の宝だ。堤防沿いには桜や松などさまざまな木が植えられ、人々の憩いの場となっている。 |

|

濱口梧陵(ごりょう)がのこしたもの。

|

|

梧陵(ごりょう)の精神を引き継ぐ。梧陵が残した防災の精神は、今も広川町の人々に根付いている。小学校では副読本として梧陵が紹介され、“稲むらの火まつり”“津波まつり”といった町のイベントには、子供たちが参加している。地域では自主防災組織が組まれ、頻繁に役場と連動した避難訓練が行われている。西岡課長は言う。「災害時には、とっさの判断が必要なんです。どこに住んでいても、いつ災害が起こるか分からない。だから小さい頃から、自分の身は自分で守るという訓練が大切です」

|

|

「梧陵について語りだすと一日じゃ済まない」案内をしていただいた町役場の西岡課長は言う。梧陵は幕末に現れた傑物のひとりだ。勝海舟などの知識人と交流を持ち、黒船来航の外圧により多くの人がパニックに陥った当時からすでに開国を唱え、身分を問わず武術や算術を教える塾、耐久舎(たいきゅうしゃ)(現・耐久中学校・高等学校)を設立し、欧米大国に対抗しうる人材育成に尽力した。明治維新を迎え、梧陵は初代逓信(ていしん)大臣に任命される。民間の飛脚を採用した制度化を唱え、前島密が創設した郵便制度の前身をつくっている。その後和歌山県知事、県議会議長を経て、隠居後は念願の海外渡航を実現させた。途中体調を崩しニューヨークで客死した梧陵は、いま海を望むように広川町に眠っている。濱口家から町に寄付された家屋からは、膨大な書物が見つかった。広い見識は、勤勉という努力の賜物だったようだ。商才と政治的先進性、平等の精神と故郷を思う心。知れば知るほど、多彩な顔をもつ梧陵は、広川町の人々、そして私たちにも大きな宝をのこしている。

「梧陵について語りだすと一日じゃ済まない」案内をしていただいた町役場の西岡課長は言う。梧陵は幕末に現れた傑物のひとりだ。勝海舟などの知識人と交流を持ち、黒船来航の外圧により多くの人がパニックに陥った当時からすでに開国を唱え、身分を問わず武術や算術を教える塾、耐久舎(たいきゅうしゃ)(現・耐久中学校・高等学校)を設立し、欧米大国に対抗しうる人材育成に尽力した。明治維新を迎え、梧陵は初代逓信(ていしん)大臣に任命される。民間の飛脚を採用した制度化を唱え、前島密が創設した郵便制度の前身をつくっている。その後和歌山県知事、県議会議長を経て、隠居後は念願の海外渡航を実現させた。途中体調を崩しニューヨークで客死した梧陵は、いま海を望むように広川町に眠っている。濱口家から町に寄付された家屋からは、膨大な書物が見つかった。広い見識は、勤勉という努力の賜物だったようだ。商才と政治的先進性、平等の精神と故郷を思う心。知れば知るほど、多彩な顔をもつ梧陵は、広川町の人々、そして私たちにも大きな宝をのこしている。

現代版稲むらの火”として町かどには、ソーラーや風力発電の避難誘導灯が設置された。今春には、濱口梧陵記念館と津波防災教育センターを併設した“稲むらの火の館”がオープンする予定だ。いまは国内外から視察に来る人たちに、役場職員や語り部の会をはじめとした民間人が手分けをして、稲むらの火や町の取り組みを伝えている。まさに“防災という文化”のある町だ。

現代版稲むらの火”として町かどには、ソーラーや風力発電の避難誘導灯が設置された。今春には、濱口梧陵記念館と津波防災教育センターを併設した“稲むらの火の館”がオープンする予定だ。いまは国内外から視察に来る人たちに、役場職員や語り部の会をはじめとした民間人が手分けをして、稲むらの火や町の取り組みを伝えている。まさに“防災という文化”のある町だ。