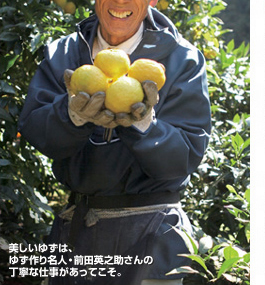

人とのつながりが、“ゆず平井の里”を支えていく。試行錯誤を重ねて開発したゆず果汁ドリンクが大手フードチェーンに認められ、商品化へこぎつける。みんなでアイデアを出しあい商品の種類も増やし、物産展への出店、ネット販売など着々と活動を続けている。設立から売り上げは右肩上がりだ。しかし、いわゆる優良企業といった印象とは全く違う。「いろんな壁につきあたっては、何とか続けてきた」代表理事を務める新谷さんは言う。廃校になった小学校の校庭にある工場。当初は住民の反対にあった。二度目の話し合いで説得し、やっと工場を建てた。今ではみんな工場を誇りに思ってくれている。 平井のゆずがお客様に喜ばれ、生産者が元気になってくれることが一番うれしい。しかし生産者は60代〜80代が中心。後継者問題が一番の心配だ。ゆずの栽培は簡単ではない。傾斜のきつい山での作業に加え、ゆずには鋭いトゲがあり、栽培にも収穫にも技術がいる。人気が出れば出るほど、生産力がついていかなくなる。課題は山積みだ。 直接の解決にはつながらなくても、地域の活性化として若い人や県外者との交流は大切だと感じている。平成14年から3年間、和歌山大学の学生たちを体験交流で受け入れた。人手不足に困る農家の収穫作業を手伝ってもらうのだ。学生たちは、毎朝旅館からバスでかよってくる。農家にホームステイしたいという声が多かったが、家族総出で一日中働く繁忙期のため思うように受け入れができなかった。学校を宿泊施設に使おうと考えたが、いざ進めると様々な手続きに阻まれた。壁にぶち当たったとき、近くに演習林をもつ北海道大学と和歌山大学が提携し、研究所の宿泊施設を貸してくれる話になった。

|

|

|

|

いくつもの山を越えて、古座川ゆず平井の里へ。

|

“古座川ゆず平井の里”で昔ながらの

|

今年からまた学生が来ている。一度体験に訪れた学生が平井のゆずの宣伝や販売をするイベントも催してくれた。そんなことが励みになっている。思えば、人とのつながりが道をひらいてくれている。“ゆず平井の里”には手づくりという誠実味とやさしい香りがあふれている。ずっと在ってほしいものと人がここにある。

今年からまた学生が来ている。一度体験に訪れた学生が平井のゆずの宣伝や販売をするイベントも催してくれた。そんなことが励みになっている。思えば、人とのつながりが道をひらいてくれている。“ゆず平井の里”には手づくりという誠実味とやさしい香りがあふれている。ずっと在ってほしいものと人がここにある。

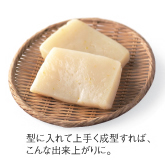

茹でた芋と茹で汁を数回に分けてミキサーにかける。滑らかになったら、容器に移して刻んだゆずを加えて5分くらいひたすらこねる。このとき、しっかりこねることがポイントだ。カシの木の灰にお湯をかけてこし取った灰汁を加えて、5分間手早く丁寧に混ぜる。混ぜ過ぎても失敗するので、頃合は経験と勘が必要だ。ここからは時間が勝負。手で丸めたり、型に入れて成型。固まったら、再び20分くらい熱湯で茹でる。浮きあがってくれば、出来上がり。

茹でた芋と茹で汁を数回に分けてミキサーにかける。滑らかになったら、容器に移して刻んだゆずを加えて5分くらいひたすらこねる。このとき、しっかりこねることがポイントだ。カシの木の灰にお湯をかけてこし取った灰汁を加えて、5分間手早く丁寧に混ぜる。混ぜ過ぎても失敗するので、頃合は経験と勘が必要だ。ここからは時間が勝負。手で丸めたり、型に入れて成型。固まったら、再び20分くらい熱湯で茹でる。浮きあがってくれば、出来上がり。